- 詳細 2024年5月7日 21:56更新

-

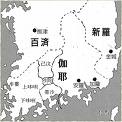

伽耶(加羅)のコミュニティです。伽耶(かや)・加羅(から)、または伽耶諸国(かやしょこく)は、3世紀から6世紀中頃にかけて朝鮮半島の中南部において、洛東江流域を中心として散在していた小国家郡を指す。新羅においては伽耶・加耶という表記が用いられ、中国・百済・日本(倭)においては加羅とも表記された。かつてはこの地域は、倭国(ヤマト王権)の朝鮮半島における出先機関(任那日本府)に相当するものとも考えられたが、任那日本府という名称は『百済本紀』の編纂者がヤマト王権に迎合するために用いたものであり、伽耶諸国と任那日本府とを同一視することは誤りとする説が出されている。また、任那とは伽耶諸国の任那加羅(金官加羅・駕洛国)の勢力範囲を指し、高句麗・新羅に対抗するために百済・倭国と結んだため倭国の軍事を主とする外交機関(後に「任那日本府」と呼ばれた)が設置されていたとする説もある。

朝鮮半島の諸国の中では距離的に日本に最も近いこともあり、日本とは古くから交流があった。古代日本語においては「韓」の訓として「から」を用いていることからもそのことは窺える。ちなみに、「から」という日本語は朝鮮半島との関係が絶たれ唐が最も近しい外国となった平安時代以降はもっぱら「唐」の訓として使用されるようになり、室町時代後期に南蛮貿易を介して新たな文物が日本に来るようになってからは、「からいも」などのように外国一般を指す語としての用法が生まれ、現在に至っている。

[概要]

『三国史記』『三国遺事』などの文献史料では3世紀までは伽耶諸国の神話・伝承を伝えるに過ぎないが、農耕生産の普及と支石墓を持った社会形態などが考古学資料で確認できるように、紀元前1世紀頃に初期形態の国家が形成されたと推測される。紀元前後に鉄器文化が普及するとともに弁韓諸国が出現し、これら諸国間の統合が進行して3世紀には南東部の金官国(慶尚南道金海市)を中心にした前期伽耶連盟が成立したと見られる。5世紀初めには金官国の勢力は衰え、5世紀後半には北部の大伽耶国(慶尚北道高霊郡)を中心にした後期伽耶連盟が形成された。6世紀初めには新羅・百済ともわたりあって独自勢力を確立したが、最終的には562年に新羅に併合された。

[伽耶研究史]

第二次世界大戦以前の日本における伽耶諸国の研究については、当時の植民地政策を正当化しようとする姿勢から、『日本書紀』に現れる任那日本府を倭国(ヤマト王権)が朝鮮半島南部を支配するための出先機関であるとする前提に立つものであった。考古学的な研究についても、研究そのものに朝鮮人・韓国人の参画が認められていなかったこともあり、まず任那日本府の解釈に沿って日本府を合理的に説明しようとする姿勢から抜け切ることができなかった。そのような解釈は明治期の那珂通世、菅政友らの研究から見られ、津田左右吉を経て戦後に末松保和『任那興亡史』において大成された。その反動として戦後の研究では、日本の出先機関が存在したことを否定しようとする姿勢が強く、現代的政治的欲求からみた解釈に左右されることが多かった。

1970年代以降には洛東江流域の旧伽耶地域の発掘調査が飛躍的に進み、文献史料の少ない伽耶史を研究するための材料が豊富になってくるとともに、過去の政治的欲求に基づく解釈から解放された議論が盛んとなった。この時期の日本での代表的論考は井上秀雄『任那日本府と倭』である。

1990年代になると伽耶研究の対象が従来の金官伽耶・任那加羅(いずれも金海地区)の倭との関係だけではなく、田中俊明の提唱になる大伽耶連盟の概念でもって、高霊地域の大伽耶を中心とする伽耶そのものの歴史研究に移行していった。また1990年代後半からは、主に考古学的側面から、卓淳(昌原)・安羅(咸安)などの諸地域への研究が推進される一方で、前方後円墳の発見を踏まえて一部地域への倭人の集住を認める論考が出されている。