- 詳細 2021年9月22日 02:21更新

-

今最もホットなRNAiのコミュニティです。

僕はやったことないので、是非、いろはをご教授したり。

以下ウィキペディアから引用。

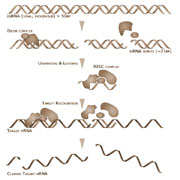

RNAi(RNA interferenceの略、日本語でRNA干渉ともいう)は、二本鎖RNAと相補的な塩基配列を持つmRNAが分解される現象。RNAi法は、この現象を利用して人工的に二本鎖RNAを導入することにより、任意の遺伝子の発現を抑制する手法。アンチセンス法とは異なる原理に基づくと考えられる。

通常、遺伝子の機能阻害は染色体上の遺伝子を破壊することで行われてきた。しかし、RNAi法はこのような煩雑な操作は必要なく、塩基配列さえ知ることができれば合成したRNAを導入するなどの簡便な手法で遺伝子の機能を調べることができる。ゲノムプロジェクトによって全塩基配列を知ることのできる生物種では、逆遺伝学的解析の速度を上げる大きな要因の一つともなった。一方、完全な機能喪失とはならないこと、非特異的な影響を考慮する必要があるなどの問題もある。

1998年にアンドリュー・ファイアー等は線虫の一種であるモデル生物のC. elegansを用いて、センス鎖とアンチセンス鎖の混合RNAが、それぞれの単独RNAより大きな阻害効果があることを示した (Fire et al., 1998)。この効果は、標的mRNAとのモル比などから単純にアンチセンス鎖がmRNAに1:1で張り付いて阻害するのではなく、何らかの増幅過程を含むか、酵素的活性をもつことが予想された。その後、RNase IIIの一種であるDicerによって、長い二本鎖RNAが、siRNA(small interfering RNA)と呼ばれる21-23 ntの短い3'突出型二本鎖RNAに切断されること、siRNAといくつかの蛋白質から成るRNA蛋白質複合体であるRISC複合体が再利用されながら相補的な配列を持つmRNAを分解することがわかってきた。

2001年には哺乳類の細胞でsiRNAを導入することで、それまで問題となってきた二本鎖RNA依存性プロテインキナーゼの反応を回避することができた。これにより、遺伝子治療応用への期待が高まっている。RNAi機構は酵母からヒトに至るまで多くの生物種で保存されている。その生物学的な意義としてはウイルスなどに対する防御機構として進化してきたという仮説が提唱されている。さらに、染色体再構成などにも関わる可能性が示され、またstRNAなど作用機構の一部を共有するmiRNAが発生過程の遺伝子発現制御を行っていることなどが明らかとなり、小分子RNAが果たす機能に注目が集まるきっかけの一つとなった。また、酵母を用いた研究では、染色体のセントロメアやテロメアのヘテロクロマチン形成にRNAiの機構が関与していることが報告されている。

2006年、アンドリュー・ファイアーとクレイグ・メローはRNAi発見の功績よりノーベル生理学・医学賞を受賞した。

だって。

すげえや!