第四章「国会」

第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

2 地方公共団体の長及び議会の議員、その他法律で定めた公務員も両院議員を兼ねることができない。

3 2以上の国籍を持つもので、外国の公務員であるものは、両院議員と兼ねることができない。

以下の2つの条文は削除。

第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第五章「内閣」

第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

次の条文を追加する。

第七十条の一

内閣総理大臣が、心身の故障により意思の伝達が不能となったと認められる場合は、内閣は、法律の定めに基づいて、職務代理者が職務を執行する。

2.前項の場合において、職務代理者は、30日以内に内閣総辞職するか衆議院を解散しなければならない。

3.内閣総理大臣が意思の伝達が可能となった場合は、職務代理者は直ちに職務を内閣総理大臣に引き継がねばならない。

自衛権を認めた以上、自衛軍に対する内閣の責任と国会の関与を明確化しなければならないのは当然なので、条文を追加する。

第七十三条の一

内閣は自衛権の発動と終結を決定する。ただし発動及び終結後速やかに国会の承認を得なければならない。

第七十三条の二

内閣は自衛軍すべての行動に責任を負い、行動について速やかに国会に報告しなければならない。

第六章「司法」

第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

とはいえ、違憲立法審査権は機能していないので条文を追加する。

第八十一条の一(違憲立法訴訟)

国会で成立した法律が憲法に違反すると両院のそれぞれ3分の1以上議員が認めるときは、法律の公布後30日以内に、最高裁判所に当該法律が憲法に違反し無効である旨の訴訟を起こすことができる。

2.最高裁判所は、訴えが起こされたときから60日以内に違憲か合憲かの判決を下すものとする。

3.前項の判決により違憲と判断された法律または条文は、無効となり、改正の場合は従前の条文が有効となる。

4.違憲立法訴訟は、法施行後の憲法に違反する旨をもっての一般訴訟を妨げない。

第八十二条 裁判の対審及び判決は、法律で定めた少年の裁判を除き公開法廷でこれを行う。

第七章「財政」

変更なし。

第八章「地方自治」

第九十四条の一(住民投票の制度化)

地方公共団体は、行政の執行や財産の管理その他に関することを、住民による直接投票によって決定することができる。

2.住民投票に関することは法律及び地方公共団体の条例で定める。

第九章「改正」

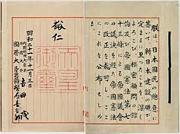

第九十六条 この憲法の改正は、衆議院の総議員の三分の二以上、参議院の総議員の二分の一以上の賛成で、国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

○2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

第十章 最高法規

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

外国人差別を防ぐ必要から第2項を追加する。

2.基本的人権の保障は、日本国民でないゆえをもって制限的に解してはならない。

第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

2 地方公共団体の長及び議会の議員、その他法律で定めた公務員も両院議員を兼ねることができない。

3 2以上の国籍を持つもので、外国の公務員であるものは、両院議員と兼ねることができない。

以下の2つの条文は削除。

第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第五章「内閣」

第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

次の条文を追加する。

第七十条の一

内閣総理大臣が、心身の故障により意思の伝達が不能となったと認められる場合は、内閣は、法律の定めに基づいて、職務代理者が職務を執行する。

2.前項の場合において、職務代理者は、30日以内に内閣総辞職するか衆議院を解散しなければならない。

3.内閣総理大臣が意思の伝達が可能となった場合は、職務代理者は直ちに職務を内閣総理大臣に引き継がねばならない。

自衛権を認めた以上、自衛軍に対する内閣の責任と国会の関与を明確化しなければならないのは当然なので、条文を追加する。

第七十三条の一

内閣は自衛権の発動と終結を決定する。ただし発動及び終結後速やかに国会の承認を得なければならない。

第七十三条の二

内閣は自衛軍すべての行動に責任を負い、行動について速やかに国会に報告しなければならない。

第六章「司法」

第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

とはいえ、違憲立法審査権は機能していないので条文を追加する。

第八十一条の一(違憲立法訴訟)

国会で成立した法律が憲法に違反すると両院のそれぞれ3分の1以上議員が認めるときは、法律の公布後30日以内に、最高裁判所に当該法律が憲法に違反し無効である旨の訴訟を起こすことができる。

2.最高裁判所は、訴えが起こされたときから60日以内に違憲か合憲かの判決を下すものとする。

3.前項の判決により違憲と判断された法律または条文は、無効となり、改正の場合は従前の条文が有効となる。

4.違憲立法訴訟は、法施行後の憲法に違反する旨をもっての一般訴訟を妨げない。

第八十二条 裁判の対審及び判決は、法律で定めた少年の裁判を除き公開法廷でこれを行う。

第七章「財政」

変更なし。

第八章「地方自治」

第九十四条の一(住民投票の制度化)

地方公共団体は、行政の執行や財産の管理その他に関することを、住民による直接投票によって決定することができる。

2.住民投票に関することは法律及び地方公共団体の条例で定める。

第九章「改正」

第九十六条 この憲法の改正は、衆議院の総議員の三分の二以上、参議院の総議員の二分の一以上の賛成で、国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

○2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

第十章 最高法規

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

外国人差別を防ぐ必要から第2項を追加する。

2.基本的人権の保障は、日本国民でないゆえをもって制限的に解してはならない。

|

|

|

|

コメント(19)

第四章 国会は、第五章と合わせ、政体を決める重要なところなので議論はあろうが、現状を変えないという方針からすると、ほとんど変更の必要は無いだろう。ただ全くないわけではない。

まず、第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

何でもないようだが、昨年あたりに橋下大阪市長が「首長が議員を兼ねてどこが悪い」といいだしたことに釘を刺しておこう。また、多重国籍を持つ人が増える事態にも対応する。

第2項、3項を加える。

以下の2つの条文は削除しよう。

第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

不逮捕特権と重複するうえに、責任の定義が曖昧なので意味が無い。

第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

「議員の資格」が選挙時の形式的資格であると思われるが、何を指しているか不明であり、形式的な資格の審査なら選挙管理委員会を介した審査が可能である。58条の懲罰による除名との関係を調整するため、削除でよいのではないかと思う。

まず、第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

何でもないようだが、昨年あたりに橋下大阪市長が「首長が議員を兼ねてどこが悪い」といいだしたことに釘を刺しておこう。また、多重国籍を持つ人が増える事態にも対応する。

第2項、3項を加える。

以下の2つの条文は削除しよう。

第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

不逮捕特権と重複するうえに、責任の定義が曖昧なので意味が無い。

第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

「議員の資格」が選挙時の形式的資格であると思われるが、何を指しているか不明であり、形式的な資格の審査なら選挙管理委員会を介した審査が可能である。58条の懲罰による除名との関係を調整するため、削除でよいのではないかと思う。

第五章 内閣

第七十条の一

総理大臣の職務代理の規定は、かつて小渕恵三総理が脳梗塞により意識不明になったおり、総理大臣の専属権能である内閣総辞職や解散が行う「職務代理者」の規定が存在せず、実に不透明な形で森内閣が成立した経緯を反省し、明文化する必要がある。

これについては自民党草案も軌を一にしている。国防軍であれ、亭主私案の「自衛軍」であり、軍事のトップの権能の不存在は許されない。 ただし、職務代理は緊急避難措置なので、期限を区切る。「解散」を選択すると2ヶ月ぐらいとなる。

第七十三条の一と二

私案では「自衛権に基づく自衛軍」を規定しているので、内閣総理大臣と内閣の責任を明確にする。

なお自民党草案のように、総理大臣一人の権能とするのではなく内閣の責任とする。

ただし「自衛軍の最高指揮官」である旨は、現行の自衛隊法(私案によって改正される自衛軍法)でも良いが、自民党草案のように第七十二条の第三項としておくのが良いかもしれない。

第七十条の一

総理大臣の職務代理の規定は、かつて小渕恵三総理が脳梗塞により意識不明になったおり、総理大臣の専属権能である内閣総辞職や解散が行う「職務代理者」の規定が存在せず、実に不透明な形で森内閣が成立した経緯を反省し、明文化する必要がある。

これについては自民党草案も軌を一にしている。国防軍であれ、亭主私案の「自衛軍」であり、軍事のトップの権能の不存在は許されない。 ただし、職務代理は緊急避難措置なので、期限を区切る。「解散」を選択すると2ヶ月ぐらいとなる。

第七十三条の一と二

私案では「自衛権に基づく自衛軍」を規定しているので、内閣総理大臣と内閣の責任を明確にする。

なお自民党草案のように、総理大臣一人の権能とするのではなく内閣の責任とする。

ただし「自衛軍の最高指揮官」である旨は、現行の自衛隊法(私案によって改正される自衛軍法)でも良いが、自民党草案のように第七十二条の第三項としておくのが良いかもしれない。

衆議院の解散は「内閣」の章第六十九条、内閣不信任決議の可決、信任決議の否決のばあい、つまり内閣と国会の明確な対立を解消するという目的に限る方がすっきりする。

現行、総理大臣の「大権」とされる解散権は、「天皇の国事行為(内閣の助言による)第七条三号」の根拠によってなされている。

しかし第七条は解散できる場合の明示がなく、それゆえ総理大臣の恣意つまり「政局」による解散が実行される。

(現行)

第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

であるがこのままでは、与党が分裂したり大量離党しない限り解散ができないことになる。なぜなら通常与党は「党議拘束」をかけて所属議員の意思を縛るからだ。

したがって「あの内閣、特に総理大臣はどうも気に食わない」という与党の議員は、せいぜい決議を欠席するぐらいから手がない。

しかしそれでは「思想信条の自由」に反するのではないかともいうこともできる。

ならば「党議拘束」をこの六十九条に付け加えることで阻止できるのではないか。

第六十九条第二項 前項の不信任もしくは信任決議において、政党と会派は、所属する議員の議決意思の自由を制限してはならない。

現行、総理大臣の「大権」とされる解散権は、「天皇の国事行為(内閣の助言による)第七条三号」の根拠によってなされている。

しかし第七条は解散できる場合の明示がなく、それゆえ総理大臣の恣意つまり「政局」による解散が実行される。

(現行)

第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

であるがこのままでは、与党が分裂したり大量離党しない限り解散ができないことになる。なぜなら通常与党は「党議拘束」をかけて所属議員の意思を縛るからだ。

したがって「あの内閣、特に総理大臣はどうも気に食わない」という与党の議員は、せいぜい決議を欠席するぐらいから手がない。

しかしそれでは「思想信条の自由」に反するのではないかともいうこともできる。

ならば「党議拘束」をこの六十九条に付け加えることで阻止できるのではないか。

第六十九条第二項 前項の不信任もしくは信任決議において、政党と会派は、所属する議員の議決意思の自由を制限してはならない。

日本維新の会の改正草案をみたが、現状を大きく変え、かつ多額の経費がかかるという点では、自民党草案より「筋が悪い」と言えそうだ。

自民党改憲草案は、主に理念や価値観の変更で、大きく現状が変わるけれども、そこに新たな組織や経費が上乗せされるところは少ない。

自衛隊→国防軍となっても装備(軍備)はさほど変わらない。緊急事態条項も総理大臣権限の拡大であって、新たな経費はごく少ない可能性が高い。

司法については、維新案は、「憲法裁判所」が創設され、違憲立法審査手続きが明文化される。しかし、最高裁判所はどうやらそのまま残るので、問題となるはずの相互の関係が明らかではない。

憲法裁判所は国会で制定された立法のいわば「拒否権」を持つので、権力は絶大である。最高裁判所とは別組織なので、事務方その他新たな組織にかかる費用は大きい。裁判所も最高裁判所の間借りというわけにはいかないのでどこかに作る、そのための経費もかかる。

ひどいのは「道州制」で、維新の結党以来の「一丁目一番地」である統治機構の抜本改革、地方から国の在り方を変えるに合致するのだろうが、これは明治時代の廃藩置県より大きな現状変更をともなう。もちろん経費もかかる。

いや、道州による地方自治と言いながら、「司法権」がないのだ。これはアメリカの「州」が独立した司法権を持ち、例えば最近では「入国制限」の大統領令に異議を唱えた次のようなことはできなくなる。

1月30日デジタル朝日より;

>ニューヨークやカリフォルニアなど15州と首都ワシントンの司法長官は29日、大統領令を「違憲で違法」と非難する連名の声明を発表。「我々が持っているすべての手段を使って、大統領令に対抗し、国家の安全と価値観を保障する」として、無効を求めて提訴することも示唆した。

自民党改憲草案は、主に理念や価値観の変更で、大きく現状が変わるけれども、そこに新たな組織や経費が上乗せされるところは少ない。

自衛隊→国防軍となっても装備(軍備)はさほど変わらない。緊急事態条項も総理大臣権限の拡大であって、新たな経費はごく少ない可能性が高い。

司法については、維新案は、「憲法裁判所」が創設され、違憲立法審査手続きが明文化される。しかし、最高裁判所はどうやらそのまま残るので、問題となるはずの相互の関係が明らかではない。

憲法裁判所は国会で制定された立法のいわば「拒否権」を持つので、権力は絶大である。最高裁判所とは別組織なので、事務方その他新たな組織にかかる費用は大きい。裁判所も最高裁判所の間借りというわけにはいかないのでどこかに作る、そのための経費もかかる。

ひどいのは「道州制」で、維新の結党以来の「一丁目一番地」である統治機構の抜本改革、地方から国の在り方を変えるに合致するのだろうが、これは明治時代の廃藩置県より大きな現状変更をともなう。もちろん経費もかかる。

いや、道州による地方自治と言いながら、「司法権」がないのだ。これはアメリカの「州」が独立した司法権を持ち、例えば最近では「入国制限」の大統領令に異議を唱えた次のようなことはできなくなる。

1月30日デジタル朝日より;

>ニューヨークやカリフォルニアなど15州と首都ワシントンの司法長官は29日、大統領令を「違憲で違法」と非難する連名の声明を発表。「我々が持っているすべての手段を使って、大統領令に対抗し、国家の安全と価値観を保障する」として、無効を求めて提訴することも示唆した。

総理大臣の解散権が憲法に源泉を有するかという問題は、現在では、7条三号は天皇の国事行為とはいえ、内閣の意思に従属してなされるので、その実質の決定権は内閣にあり、任意の解散は妥当だとする説が有力である。

司法判断としては「統治行為論」によって最高裁判所が司法判断になじまないと退けている。

しかし、第41条によって「国権の最高機関」と明確に規定されている国会は主権者である国民の直接選挙によって権力を委託されているとみられるのにないし、その国会から選ばれる、国民からみれば間接的に権力を付託される「議院内閣制」では、行政権たる内閣は国会に従属する権力構造であろう。

しかるに内閣に「任意の解散権」があるとなれば、国権の最高機関を上回る権力を付与することになる。

議会の解散は、地方自治法のように、長と議会の対立を調整する役割を負っていて、相互に牽制し合うことによって権力的均衡を保つ(一方の権力が絶対化しないよにする)というところに意味があるのではないだろうか。

議院内閣制では、議会で多数を占める与党が総理大臣を指名するので、本来、対立は起こりえない。もし与党と総理大臣・内閣が対立するなら議会な不信任案を議決して「退陣を迫ればよい」ことになり、それが理不尽だと総理大臣が思えば初めて解散権を行使するというのが順序であると思う。

この順序を固定する(国会による不信任→解散のきっかけと行為順序を不可逆とする)ということが、「国権の最高機関を国会」とする憲法における権力ヒエラルキーであると思う。

なお「首相公選制」はこの問題をさらなる混乱に落とすだけで本質的には解消しないことを付け加えておこう。

司法判断としては「統治行為論」によって最高裁判所が司法判断になじまないと退けている。

しかし、第41条によって「国権の最高機関」と明確に規定されている国会は主権者である国民の直接選挙によって権力を委託されているとみられるのにないし、その国会から選ばれる、国民からみれば間接的に権力を付託される「議院内閣制」では、行政権たる内閣は国会に従属する権力構造であろう。

しかるに内閣に「任意の解散権」があるとなれば、国権の最高機関を上回る権力を付与することになる。

議会の解散は、地方自治法のように、長と議会の対立を調整する役割を負っていて、相互に牽制し合うことによって権力的均衡を保つ(一方の権力が絶対化しないよにする)というところに意味があるのではないだろうか。

議院内閣制では、議会で多数を占める与党が総理大臣を指名するので、本来、対立は起こりえない。もし与党と総理大臣・内閣が対立するなら議会な不信任案を議決して「退陣を迫ればよい」ことになり、それが理不尽だと総理大臣が思えば初めて解散権を行使するというのが順序であると思う。

この順序を固定する(国会による不信任→解散のきっかけと行為順序を不可逆とする)ということが、「国権の最高機関を国会」とする憲法における権力ヒエラルキーであると思う。

なお「首相公選制」はこの問題をさらなる混乱に落とすだけで本質的には解消しないことを付け加えておこう。

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

日本国憲法の改正私案 更新情報

-

最新のイベント

-

まだ何もありません

-

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

日本国憲法の改正私案のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- 広島東洋カープ

- 55348人

- 2位

- お洒落な女の子が好き

- 90000人

- 3位

- 酒好き

- 170652人