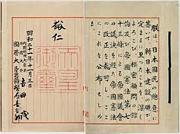

憲法改正私案(改正案のまとめ)

前文は全面削除。

第一章「天皇」第一条〜第八条は変更なし。

第二章「戦争の放棄」は章名を「戦争の放棄と自衛権」に変更

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の規定にかかわらず、自国防衛のための自衛権に基づく軍事力はこれを保持する。

3 日本国と第3国との間の双務軍事同盟および集団的自衛権はこれを認めない。

4 国の徴兵権はこれを認めない。

第九条の二 前条第2項の自衛権は陸上、海上、航空自衛軍により行使される。

第九条の三 自衛権の行使は日本の領土、領海、領空および国際条約上で認められた排他的水域で他国による攻撃があった場合に認められる。

2 自衛権による武力行使は、自衛のための最小限とし、他国の領土領海領空では行わない。

第九条の四 前条のほか、国際連合と当事国政府の合意のもとで、他国と共同で平和維持活動に自衛軍を派遣することができる。

2 派遣中の自衛軍に対する攻撃があった場合の武力行使は、第九条の三にかかわらず、自衛権の行使とする。

第九条の五 平和維持活動中は、捕虜の扱いに関する国際条約における軍の規定を適用する。

2 平和維持活動中の自衛権の行使による他国民の殺傷について派遣自衛軍において軍事裁判を行うことができる。

3 軍事裁判の刑罰及び手続きは法律で定める。ただし刑罰に死刑を設けることができない。

4 軍事裁判の判決に不服のあるものは帰国後通常の裁判を起こすことを妨げない。

第3章「国民の権利と義務」

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

2.基本的人権の具体的な権利は制限的に解してはならない。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

2.日本に滞在または居住する外国人についても、外国籍であるゆえをもって前項の権利について差別されない。

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利であり、その手続きは法律で定める。

○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

○3 公務員の選挙については、普通選挙を保障する。(「成年者による」を削除)

○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第二十一条の一 (知る権利を明文で追加)

国民は、国及び地方公共団体の保管する情報の公開請求ができる。

2.前項にかかわらず法律により公開を制限することができる。ただし制限期間は30年を超えることができない。

3.前項の制限ができる情報は、最小限でなければならず、相当の理由を明示しなければならない。

第二一条の二

個人に固有の情報は厳重な保護を要する。

2.国または地方公共団体は保有する個人固有の情報によって、個人の権利を侵害してはならない。

第二十一条の三 第二十一条にかかわらず、あらゆる差別に関してそれを煽り、政治目的とする結社、表現はしてはならない。

第二十一条の四 国及び地方公共団体およびそれらが関与する団体においてあらゆる差別はこれを禁ずる。

2.差別の排除撤廃に関し、国が締結した国際条約に反する法律規則はこれを無効とする。

3.前項に抵触する法律規則は速やかに変更しなければならない。

第二十四条 婚姻に関する条文だが削除

第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

○2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

○3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第2項、「全ての証人」を「全ての証人及び証拠品、取り調べ記録」とする。

前文は全面削除。

第一章「天皇」第一条〜第八条は変更なし。

第二章「戦争の放棄」は章名を「戦争の放棄と自衛権」に変更

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の規定にかかわらず、自国防衛のための自衛権に基づく軍事力はこれを保持する。

3 日本国と第3国との間の双務軍事同盟および集団的自衛権はこれを認めない。

4 国の徴兵権はこれを認めない。

第九条の二 前条第2項の自衛権は陸上、海上、航空自衛軍により行使される。

第九条の三 自衛権の行使は日本の領土、領海、領空および国際条約上で認められた排他的水域で他国による攻撃があった場合に認められる。

2 自衛権による武力行使は、自衛のための最小限とし、他国の領土領海領空では行わない。

第九条の四 前条のほか、国際連合と当事国政府の合意のもとで、他国と共同で平和維持活動に自衛軍を派遣することができる。

2 派遣中の自衛軍に対する攻撃があった場合の武力行使は、第九条の三にかかわらず、自衛権の行使とする。

第九条の五 平和維持活動中は、捕虜の扱いに関する国際条約における軍の規定を適用する。

2 平和維持活動中の自衛権の行使による他国民の殺傷について派遣自衛軍において軍事裁判を行うことができる。

3 軍事裁判の刑罰及び手続きは法律で定める。ただし刑罰に死刑を設けることができない。

4 軍事裁判の判決に不服のあるものは帰国後通常の裁判を起こすことを妨げない。

第3章「国民の権利と義務」

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

2.基本的人権の具体的な権利は制限的に解してはならない。

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

2.日本に滞在または居住する外国人についても、外国籍であるゆえをもって前項の権利について差別されない。

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利であり、その手続きは法律で定める。

○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

○3 公務員の選挙については、普通選挙を保障する。(「成年者による」を削除)

○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第二十一条の一 (知る権利を明文で追加)

国民は、国及び地方公共団体の保管する情報の公開請求ができる。

2.前項にかかわらず法律により公開を制限することができる。ただし制限期間は30年を超えることができない。

3.前項の制限ができる情報は、最小限でなければならず、相当の理由を明示しなければならない。

第二一条の二

個人に固有の情報は厳重な保護を要する。

2.国または地方公共団体は保有する個人固有の情報によって、個人の権利を侵害してはならない。

第二十一条の三 第二十一条にかかわらず、あらゆる差別に関してそれを煽り、政治目的とする結社、表現はしてはならない。

第二十一条の四 国及び地方公共団体およびそれらが関与する団体においてあらゆる差別はこれを禁ずる。

2.差別の排除撤廃に関し、国が締結した国際条約に反する法律規則はこれを無効とする。

3.前項に抵触する法律規則は速やかに変更しなければならない。

第二十四条 婚姻に関する条文だが削除

第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

○2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

○3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第2項、「全ての証人」を「全ての証人及び証拠品、取り調べ記録」とする。

|

|

|

|

コメント(25)

管理人「亭主」の改正私案は、次の原則によっている。

1.急激な現状変更を伴わない。

2.すでに議論されている矛盾や不備は解決する。

3.将来訪れるであろう事態の変化にも対応できる。

1.により、象徴天皇、国民主権、基本的人権や諸権利の尊重、自衛隊の存在、議会制民主主義と三権分立、硬性憲法による立憲主義、これらには変更がない。

国家や公共という先鋭的に対立する概念を持ち込まないこととした。国家=政府=行政権限の拡大は行わない。

2.により、個別自衛権は認め、明文化されていない諸権利を若干明文化する、制定当時は有効であっても現在では不要と思われる記述は削除する、これらが改憲の中心的動機となっている。

3.により、差別の禁止を種種の自由の制限が最小となるように設定する、内閣総理大臣の職務代理、自衛権を認めたときの内閣と国会の役割、サイドの改憲が可能なように国会の発議要件の若干の緩和、これらを加味した。

1.急激な現状変更を伴わない。

2.すでに議論されている矛盾や不備は解決する。

3.将来訪れるであろう事態の変化にも対応できる。

1.により、象徴天皇、国民主権、基本的人権や諸権利の尊重、自衛隊の存在、議会制民主主義と三権分立、硬性憲法による立憲主義、これらには変更がない。

国家や公共という先鋭的に対立する概念を持ち込まないこととした。国家=政府=行政権限の拡大は行わない。

2.により、個別自衛権は認め、明文化されていない諸権利を若干明文化する、制定当時は有効であっても現在では不要と思われる記述は削除する、これらが改憲の中心的動機となっている。

3.により、差別の禁止を種種の自由の制限が最小となるように設定する、内閣総理大臣の職務代理、自衛権を認めたときの内閣と国会の役割、サイドの改憲が可能なように国会の発議要件の若干の緩和、これらを加味した。

第一章 天皇

ここについては改正の必要を認めない。GHQの占領下という事情を考慮しても、よく考えられ、天皇の置かれた歴史的在り様と、将来過大な責任が天皇に及ぶことがないように作られている。

思えば「国体護持=天皇制の維持」が一番の関心事であった当時の日本上層部の努力が結集されていると思ってもよい。

飛鳥・平城京時代から平安初期など、時代の変わり目にの騒乱期以外に天皇が「権威の象徴」以外の役割を負った時間はないと言ってよいだろう。

むしろ天皇が表舞台に名を出す時期は日本が血なまぐさい空気の中にあることの「象徴」である感じが強く、平和で豊かなイメージとは結びつかない。

それゆえ、現憲法の象徴天皇制は天皇の法的地位として最適な、現憲法の白眉と言ってよい工夫である。

自民党案にあるように、あらためて「元首」とする必要はないと思う。外国のあらゆる扱いを見ても「世界の中でもで特に長い血統を誇る王家」としてふさわしい。

自民党案で法律条文としておかしいのは、「天皇」の章に国旗国歌を書いているところだ。国旗国歌法という法律があるのに重複だし、憲法に書いておいて変更を難しくしようという方便だとしても、のちに現96条「改正」のハードルを下げているのでそれも意味が無い。

新書には「憲法は国家を縛るもので国民を縛るものではない」と言いながら、これは矛盾というほかない。

元号も憲法に記さなくとも普通の法律でよい。

六条第1項の「国民のために」の挿入もやらずもがなであろう。「国民のために天皇がいるというありがたさ」を刷り込もうとする意図が見えさえする。

4項の変更も、5項の追加もあまり意味を認められない。

ここについては改正の必要を認めない。GHQの占領下という事情を考慮しても、よく考えられ、天皇の置かれた歴史的在り様と、将来過大な責任が天皇に及ぶことがないように作られている。

思えば「国体護持=天皇制の維持」が一番の関心事であった当時の日本上層部の努力が結集されていると思ってもよい。

飛鳥・平城京時代から平安初期など、時代の変わり目にの騒乱期以外に天皇が「権威の象徴」以外の役割を負った時間はないと言ってよいだろう。

むしろ天皇が表舞台に名を出す時期は日本が血なまぐさい空気の中にあることの「象徴」である感じが強く、平和で豊かなイメージとは結びつかない。

それゆえ、現憲法の象徴天皇制は天皇の法的地位として最適な、現憲法の白眉と言ってよい工夫である。

自民党案にあるように、あらためて「元首」とする必要はないと思う。外国のあらゆる扱いを見ても「世界の中でもで特に長い血統を誇る王家」としてふさわしい。

自民党案で法律条文としておかしいのは、「天皇」の章に国旗国歌を書いているところだ。国旗国歌法という法律があるのに重複だし、憲法に書いておいて変更を難しくしようという方便だとしても、のちに現96条「改正」のハードルを下げているのでそれも意味が無い。

新書には「憲法は国家を縛るもので国民を縛るものではない」と言いながら、これは矛盾というほかない。

元号も憲法に記さなくとも普通の法律でよい。

六条第1項の「国民のために」の挿入もやらずもがなであろう。「国民のために天皇がいるというありがたさ」を刷り込もうとする意図が見えさえする。

4項の変更も、5項の追加もあまり意味を認められない。

第二章は、自民党案では「安全保障」となっている。

また現在の自衛隊も「国防軍」と名称を変えている。

意外に人間は「名付けのマジック」に弱いものだ。同じものでも名前によって印象はずいぶん変わる。

自衛隊の名称は50年以上の長きにわたって、大規模災害で出動するたびになじみのものとなっている。

私案の「自衛軍」は明らかに自衛隊の継承である印象を与えるが、「国防軍」ではまったく異なる。

「国防」という後はとにかく印象が暗い。昭和20年までの「国防服」とか「国防婦人会」とか、あまり芳しくない連想が簡単に紛れ込む。

安全保障という章名も、日本人がすぐ浮かべるのは、日米安全保障条約だ。食糧安全保障やエネルギー安全保障も浮かぶ。「軍事同盟」も含まれそうである。

現在の日米同盟は、アメリカが日本を守るが、日本はアメリカを守らないという「片務条約」である、同盟としては本来は、双方防衛義務を負うのが「軍事同盟」で、いわゆる「集団的安全保障」だ。

集団的安全保障についての記載は自民党案にはないけれども、むしろ当然に含まれるということだろう。

しかし亭主の私案では、いわゆる個別的自衛権を堅持している。それどころか、双務軍事同盟は禁止され、自衛軍の武力行使は地理的な制約と、専守防衛のたがががっちりはまっている。

現行憲法より「自衛権」を認め「自衛軍」の保持を認めているのにその運用には現在以上の制限がかかる。

自民党案と亭主私案が共通認識を持っているのが「軍事法廷」の導入で、通常裁判を受ける権利を保障しているところだ。

軍事法廷の裁く内容で、自民党案では機密事項の漏洩に置き、亭主私案では海外のPKOかつ同時のやむを得ない戦闘で外国人を殺傷した場合を想定している。派遣先の国の国内法で裁かれるのを防止するためである。機密漏洩に関する罪は帰国してからの国内裁判で十分ではないかと思う。

また現在の自衛隊も「国防軍」と名称を変えている。

意外に人間は「名付けのマジック」に弱いものだ。同じものでも名前によって印象はずいぶん変わる。

自衛隊の名称は50年以上の長きにわたって、大規模災害で出動するたびになじみのものとなっている。

私案の「自衛軍」は明らかに自衛隊の継承である印象を与えるが、「国防軍」ではまったく異なる。

「国防」という後はとにかく印象が暗い。昭和20年までの「国防服」とか「国防婦人会」とか、あまり芳しくない連想が簡単に紛れ込む。

安全保障という章名も、日本人がすぐ浮かべるのは、日米安全保障条約だ。食糧安全保障やエネルギー安全保障も浮かぶ。「軍事同盟」も含まれそうである。

現在の日米同盟は、アメリカが日本を守るが、日本はアメリカを守らないという「片務条約」である、同盟としては本来は、双方防衛義務を負うのが「軍事同盟」で、いわゆる「集団的安全保障」だ。

集団的安全保障についての記載は自民党案にはないけれども、むしろ当然に含まれるということだろう。

しかし亭主の私案では、いわゆる個別的自衛権を堅持している。それどころか、双務軍事同盟は禁止され、自衛軍の武力行使は地理的な制約と、専守防衛のたがががっちりはまっている。

現行憲法より「自衛権」を認め「自衛軍」の保持を認めているのにその運用には現在以上の制限がかかる。

自民党案と亭主私案が共通認識を持っているのが「軍事法廷」の導入で、通常裁判を受ける権利を保障しているところだ。

軍事法廷の裁く内容で、自民党案では機密事項の漏洩に置き、亭主私案では海外のPKOかつ同時のやむを得ない戦闘で外国人を殺傷した場合を想定している。派遣先の国の国内法で裁かれるのを防止するためである。機密漏洩に関する罪は帰国してからの国内裁判で十分ではないかと思う。

いわゆる憲法9条は、憲法改正問題の核といってよいのであるが、意外に簡単にカタがつくことがわかる。

現行9条の法文解釈の結果生まれたのが自衛隊であるが、その存在を今更憲法違反で解体するのは全く非現実的と言わねばならない。

例えば自衛隊員の「失業問題」一つとっても、いかに大変な国内社会問題であるかがわかろうというものだ。

やはり憲法とはいえ人間社会を律する法律は、何より現実的であることが重要であると亭主は考える。

ただし理念理想といったものも必要だ。

現行9条は理念があって現実がない。

逆に自民党案には、過度の現実に傾いている。自民党案の第九条の三にその例を見ることができる。

自民党案;

第九条の三(領土等の保全等)

国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

副題からして法律的悪文の象徴である「等」が二つもついている噴飯ものだ。ちなみに「等」は解釈拡大の免罪符である。

「資源の確保」が国内資源に限らないと解釈するのは既定路線といってもよい。

「国民と協力して」も実に現実的な運用が可能である。そう、この条文には国民の自発的協力とは書かれていない、むしろ国が国民に協力を要請するという構図がありありと見える。

思い出しても見よ、70年前までは、国家総動員法で、少年少女が「協力」させられていたのだ。資源を確保するため通天閣まで「供出」させられている。

確かに資源輸入大国である日本にとって、シーレーンの安全確保や、資源権益の確保は重要であるが、「国防軍」の条文群の中に位置しているのは、国防軍と国民が団結して世界のあらゆるところで「資源の確保」に奔走するかもしれないのである。

一見北度の自然や文化的、人的資源の確保だという体裁、つまり「理念」の衣をまとっているところが実に怪しいとも勘繰りえる。

亭主私案では、排他的経済水域までの資源確保権益が、外国の武力攻撃で危機に瀕したときは自衛権が発動できる。

この地理的制約は、自衛権とその行使を実にシンプルな形に収れんさせる。自衛権という「理念」が現実的な自衛軍の行動制約ではっきり定義されてしまうのだ。

現行9条の法文解釈の結果生まれたのが自衛隊であるが、その存在を今更憲法違反で解体するのは全く非現実的と言わねばならない。

例えば自衛隊員の「失業問題」一つとっても、いかに大変な国内社会問題であるかがわかろうというものだ。

やはり憲法とはいえ人間社会を律する法律は、何より現実的であることが重要であると亭主は考える。

ただし理念理想といったものも必要だ。

現行9条は理念があって現実がない。

逆に自民党案には、過度の現実に傾いている。自民党案の第九条の三にその例を見ることができる。

自民党案;

第九条の三(領土等の保全等)

国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

副題からして法律的悪文の象徴である「等」が二つもついている噴飯ものだ。ちなみに「等」は解釈拡大の免罪符である。

「資源の確保」が国内資源に限らないと解釈するのは既定路線といってもよい。

「国民と協力して」も実に現実的な運用が可能である。そう、この条文には国民の自発的協力とは書かれていない、むしろ国が国民に協力を要請するという構図がありありと見える。

思い出しても見よ、70年前までは、国家総動員法で、少年少女が「協力」させられていたのだ。資源を確保するため通天閣まで「供出」させられている。

確かに資源輸入大国である日本にとって、シーレーンの安全確保や、資源権益の確保は重要であるが、「国防軍」の条文群の中に位置しているのは、国防軍と国民が団結して世界のあらゆるところで「資源の確保」に奔走するかもしれないのである。

一見北度の自然や文化的、人的資源の確保だという体裁、つまり「理念」の衣をまとっているところが実に怪しいとも勘繰りえる。

亭主私案では、排他的経済水域までの資源確保権益が、外国の武力攻撃で危機に瀕したときは自衛権が発動できる。

この地理的制約は、自衛権とその行使を実にシンプルな形に収れんさせる。自衛権という「理念」が現実的な自衛軍の行動制約ではっきり定義されてしまうのだ。

第3章「国民の権利及び義務」

基本的人権の存在はもはや自明なので、問題になることは、諸権利の制限がどういう場合にできるかという天になろうかと思う。

現行憲法にある公共の福祉による基本的人権の制限を考えてみよう。

「公共の福祉」をめぐってはおおむね以下の学説がある。

>>>

自由国家的公共の福祉とは、形式的公平・内在的制約・消極目的規制ともいわれ、「各個人の基本的人権の共存を維持するという観点での公平」であって、具体的には、『国民の健康・安全に対する弊害を除去』を目的とする制約」と解するのが多数説であるが、「他人の権利を害さないことと、基本的憲法秩序を害さないこと」を目的とする制約、と解する有力説(芦部)もある。

そして、自由国家的公共の福祉は、内心の自由を除くすべての人権に妥当するとされる。

社会国家的公共の福祉とは、実質的公平・政策的制約・積極目的規制ともいわれ、「形式的公平に伴う弊害を除去し、人々の『社会・経済水準の向上』を図るという観点での公平」と解するのが通説である。例えば、弱者保護や社会経済全体の調和ある発展のための規制である。

社会国家的公共の福祉は、経済的自由権と社会権に妥当する、とする説や、経済的自由権にのみ妥当する、とする説が有力である。これは積極目的規制が形式的公平を害するおそれがあるため限定的でなければならないからである。

精神的自由権等の重要な人権には、自由国家的公共の福祉すなわち消極目的規制のみが可能である。

消極目的規制の代表例としては、集会の自由を制限する凶器準備集合罪の規定や、表現の自由(集団示威行進)を制限する公安条例の規定(集団示威行進の許可制)がある。一般に人権制限には、制限目的の合理性と制限手段の合理性が必要とされるが、集会の自由や表現の自由にも消極目的規制は可能であり、消極目的規制とは 国民の健康・安全に対する弊害除去を目的とする制約 と解する多数説でも、これらの場合は国民の安全が害されるおそれがある場合であるから制限目的は合理的といえる。

<<<

まず、「個人として尊重されるべき人権」の上位価値概念として「公共」があるという説には否定的であるのは確かなようである。

たとえば「国体護持」といった価値観や、「国家(日本人)の名誉や威信」といった価値観によって、人権を制限することは許されないと解されている。

かかる上位価値概念は、少なくとも現行憲法には定義されていない。

憲法上に示された「個人の人権」が相互に対立したときには、どちらかが一方的かつ過度に我慢を強制されることない形で調整しなさいということになろうかと思う。

それゆえ「過度な場合」を想定しておくことは必要である。

私が明らかに「過度」に当たると思うのが「差別」である。

ナチスによるユダヤ人差別と虐殺、南アフリカのアパルトヘイト、公民権運動を経てもなお続くアメリカの黒人差別などの反省に立ち、国際社会は、人種や民族差別に厳しい方向にある。

それでもなお、極端な民族差別と排外主義は、社会の格差拡大に伴い勢力を増そうとしている。

しかもそこには、思想と表現の自由という人権と裏腹な関係があって難しい。

これらの困難を避けるため、「私案」では、差別表現や思想を「政治目的」とすることや、それらを「政治的に煽る」ことを禁止してはどうかという方向から、新たな章「差別の禁止」を儲けることとする。

基本的人権の存在はもはや自明なので、問題になることは、諸権利の制限がどういう場合にできるかという天になろうかと思う。

現行憲法にある公共の福祉による基本的人権の制限を考えてみよう。

「公共の福祉」をめぐってはおおむね以下の学説がある。

>>>

自由国家的公共の福祉とは、形式的公平・内在的制約・消極目的規制ともいわれ、「各個人の基本的人権の共存を維持するという観点での公平」であって、具体的には、『国民の健康・安全に対する弊害を除去』を目的とする制約」と解するのが多数説であるが、「他人の権利を害さないことと、基本的憲法秩序を害さないこと」を目的とする制約、と解する有力説(芦部)もある。

そして、自由国家的公共の福祉は、内心の自由を除くすべての人権に妥当するとされる。

社会国家的公共の福祉とは、実質的公平・政策的制約・積極目的規制ともいわれ、「形式的公平に伴う弊害を除去し、人々の『社会・経済水準の向上』を図るという観点での公平」と解するのが通説である。例えば、弱者保護や社会経済全体の調和ある発展のための規制である。

社会国家的公共の福祉は、経済的自由権と社会権に妥当する、とする説や、経済的自由権にのみ妥当する、とする説が有力である。これは積極目的規制が形式的公平を害するおそれがあるため限定的でなければならないからである。

精神的自由権等の重要な人権には、自由国家的公共の福祉すなわち消極目的規制のみが可能である。

消極目的規制の代表例としては、集会の自由を制限する凶器準備集合罪の規定や、表現の自由(集団示威行進)を制限する公安条例の規定(集団示威行進の許可制)がある。一般に人権制限には、制限目的の合理性と制限手段の合理性が必要とされるが、集会の自由や表現の自由にも消極目的規制は可能であり、消極目的規制とは 国民の健康・安全に対する弊害除去を目的とする制約 と解する多数説でも、これらの場合は国民の安全が害されるおそれがある場合であるから制限目的は合理的といえる。

<<<

まず、「個人として尊重されるべき人権」の上位価値概念として「公共」があるという説には否定的であるのは確かなようである。

たとえば「国体護持」といった価値観や、「国家(日本人)の名誉や威信」といった価値観によって、人権を制限することは許されないと解されている。

かかる上位価値概念は、少なくとも現行憲法には定義されていない。

憲法上に示された「個人の人権」が相互に対立したときには、どちらかが一方的かつ過度に我慢を強制されることない形で調整しなさいということになろうかと思う。

それゆえ「過度な場合」を想定しておくことは必要である。

私が明らかに「過度」に当たると思うのが「差別」である。

ナチスによるユダヤ人差別と虐殺、南アフリカのアパルトヘイト、公民権運動を経てもなお続くアメリカの黒人差別などの反省に立ち、国際社会は、人種や民族差別に厳しい方向にある。

それでもなお、極端な民族差別と排外主義は、社会の格差拡大に伴い勢力を増そうとしている。

しかもそこには、思想と表現の自由という人権と裏腹な関係があって難しい。

これらの困難を避けるため、「私案」では、差別表現や思想を「政治目的」とすることや、それらを「政治的に煽る」ことを禁止してはどうかという方向から、新たな章「差別の禁止」を儲けることとする。

私案では「知る権利」を定める第二十一条の一、個人情報の保護を定めた第二十一条の二と「自民党案」ではまったく発想が違う。

自民党案;

第十九条の二(個人情報の保護?)

何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、または利用してはならない。

第二十一条の二(私案第二十一条の一と対比してみる)

国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。

自民党案での個人情報は、「不当な」取得保有利用の禁止は問われるが、保有する側の漏洩など「持つ側」の「管理責務」は振れられていない。これはいささか片手落ちであろう。個人情報が「不当な」手段より、管理(セキュリティ)不十分で漏洩された結果、個人の権利を侵害することが多いことは周知の事実である。国や地方公共団体など「公の権力」がかなりの頻度で侵すこともまた事実だ。

また、法律を作って「合法的に」個人情報を国や地方公共団体が、取得・保有・利用することに歯止めがない。特に「利用」に歯止めがないのはいただけない。

二十一条の二は「知る権利」とは関係が無く、国民の権利義務を定める章の趣旨から著しく異質である。

しかもこの条項に基づく限り、政府がたとえばNHKを使って自らの政策の正当性をことさらに発信することはまったく正当となる。

あくまで説明する責務であるから、その内容は問われない。つごうのよい「恣意的」な説明も容認される。

「ちゃんと説明したからもういいだろう」と言ってしまえば、情報公開を拒否できる。

つまり「知る権利」に基づく政府の「情報公開義務」とは正反対であるといえる。

表現の自由報道の自由、これらに連なる諸権利を根こそぎにしかねない危険な条項であろう。

自民党案;

第十九条の二(個人情報の保護?)

何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、または利用してはならない。

第二十一条の二(私案第二十一条の一と対比してみる)

国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。

自民党案での個人情報は、「不当な」取得保有利用の禁止は問われるが、保有する側の漏洩など「持つ側」の「管理責務」は振れられていない。これはいささか片手落ちであろう。個人情報が「不当な」手段より、管理(セキュリティ)不十分で漏洩された結果、個人の権利を侵害することが多いことは周知の事実である。国や地方公共団体など「公の権力」がかなりの頻度で侵すこともまた事実だ。

また、法律を作って「合法的に」個人情報を国や地方公共団体が、取得・保有・利用することに歯止めがない。特に「利用」に歯止めがないのはいただけない。

二十一条の二は「知る権利」とは関係が無く、国民の権利義務を定める章の趣旨から著しく異質である。

しかもこの条項に基づく限り、政府がたとえばNHKを使って自らの政策の正当性をことさらに発信することはまったく正当となる。

あくまで説明する責務であるから、その内容は問われない。つごうのよい「恣意的」な説明も容認される。

「ちゃんと説明したからもういいだろう」と言ってしまえば、情報公開を拒否できる。

つまり「知る権利」に基づく政府の「情報公開義務」とは正反対であるといえる。

表現の自由報道の自由、これらに連なる諸権利を根こそぎにしかねない危険な条項であろう。

自由や権利の制限は定めたくはないけれど、唯一例外を設けておこうと思う。

「差別」である。

現行憲法でも禁止されているが、ずっと議論になり裁判でも争われる問題に「表現」「結社」の自由との関係がある。

差別的表現は、2015年にサッカーの浦和レッズでファンがスタジアムの通路に「Japanese only」という手書きの垂れ幕を掲げたことが民族差別と判断され、「無観客試合」のペナルティを科されたことでもわかるとおり、性的マイノリティを含め、差別を助長する「表現」は非難されるのが世界的な流れであろう。

差別を煽る表現、政治目的に差別を含む結社(在特会はその典型)、この2つの自由は制限しても限定的であり合意は可能であると思う。

また、国や地方公共団体など「公の機関・組織」は、さらに厳しい「反差別規範」が課されてもしかるべきだろう。

国際条約を批准しても、実効力のある国内法を制定・施行しない国の無策に歯止めをかけないと、国際的評判を傷つけ、国益を害する恐れさえある。

国家権力の行使を縛るという意味からも、厳しく規定しておくのがよいと考える。

「差別」である。

現行憲法でも禁止されているが、ずっと議論になり裁判でも争われる問題に「表現」「結社」の自由との関係がある。

差別的表現は、2015年にサッカーの浦和レッズでファンがスタジアムの通路に「Japanese only」という手書きの垂れ幕を掲げたことが民族差別と判断され、「無観客試合」のペナルティを科されたことでもわかるとおり、性的マイノリティを含め、差別を助長する「表現」は非難されるのが世界的な流れであろう。

差別を煽る表現、政治目的に差別を含む結社(在特会はその典型)、この2つの自由は制限しても限定的であり合意は可能であると思う。

また、国や地方公共団体など「公の機関・組織」は、さらに厳しい「反差別規範」が課されてもしかるべきだろう。

国際条約を批准しても、実効力のある国内法を制定・施行しない国の無策に歯止めをかけないと、国際的評判を傷つけ、国益を害する恐れさえある。

国家権力の行使を縛るという意味からも、厳しく規定しておくのがよいと考える。

右翼改憲論者の常套句は「現行憲法(特に9条)では日本を守れない」である。

では何から日本を守ることができないのか。

第一は「外国の軍による侵略」

しかし、これは現行憲法でも自衛隊による「個別的自衛権の行使」「防衛出動」で解決できる。

第二は、はっきり右翼たちは言わないけれど、内乱(「左翼」反政府暴力革命)だ。

しかしこれも自衛隊の任務のうち「治安出動」であ足る。

それに「内乱」規模の反政府運動が起きるのは、政府の失政以外にはあり得ず、たいていは反政府側に五分以上の「理」がある。

このように言われると彼らは「日米同盟関係」からの「集団的自衛権」に言及する。

不思議な感覚である。現行憲法はアメリカの押しつけだから気に入らないのに、軍事同盟と駐留米軍は許すのだ。

アメリカは、中国や北朝鮮など児戯に等しいほど、好戦的で世界中に「反米勢力」を抱える国家である。まあ、日本の暴力団で言えば「山口組(分裂前)」と思えばよい。

当時世界をほぼ征服していた「蒙古帝国」ですらできなかった日本の壊滅と占領を、たった四年ほどの戦で達成した絶大な暴力をもった独善的な国だというのに、である。

第一と第二は、そもそも現行憲法の解釈で生まれた「自衛隊」の存在理由そのものだろう。

自衛隊は、外国からは立派な「軍」と思われ、PKO派遣部隊が現地で敵対勢力につかまったら国際法上の「捕虜」の扱いを受けるという、見た目も扱いもバリバリの「軍隊」である。ただ「軍」という名称がないだけだ。

右翼改憲論者は、たぶん大好きであろう「自衛隊」を否定するのだろうか。

第三は「大規模国内テロ」である。

しかし、テロリストが外国人であっても、テロに対処するのは警察であることはアメリカやヨーロッパ「先進国」では当然のこととされる。

911同時多発テロで、アメリカはアフガニスタンにアメリカ軍を投入したが、国内のテロリストに対してはFBIという警察権力が当たっていて、テロリストの逮捕には令状がいるし、司法によって裁かれる。

テロの実行犯(テロリスト)は、まず間違いなく日本人であろう(来日外国人が多くなってもやはり目立つ)、彼らを裁判もなしに殺戮してよいということはあり得ない。

第四は「災害」だそうである。

これは、大地震・大津波、台風、豪雨・洪水、大雪、土砂災害、火山まで、災害の総合商社である日本で、現行憲法が妨げになったことはないことをご存じないと思われる。

内閣が一元的に指揮する(緊急事態条項みたいに)という、現場から離れた遠隔操作が「弊害」以外の何ももたらさなかったのも周知の事実だ。

そもそも「災害」を起こさないようには(台風を逸らしたり火山を活動停止したり)できない。

おきてしまった災害被害を最少にすることと救助救援、復旧復興しかない。

その体制は、国家(政府内閣)が余計な口や手出しをせず、被災現場に金と人員を要求どおりに送り込むことであることは、先述の「周知の事実」として定着している。

最後に、たぶん右翼改憲論者が、一番守りたいのは「国益」。と言っても全国民的利益ではなく、特定の産業資本の海外権益である。

この「権益」がいかに暴力に訴えてでも守りたいものであるかは、アメリカを見ればわかる。

アメリカ軍な守られて(幾分かの威嚇を含む)、あるいは中国人民軍に守られて海外権益をむさぼり食う、その様がいかにもうらやましく、軍隊に守られていない自分たちの投資する日本人が丸裸のようで心細いという不安に突き動かされたがゆえの「守って欲しい」なのだ。

権益・国益というと大層に聞こえるが、要するにヤクザ(=暴力団)の「縄張りとしのぎ」と同じ意味である。ヤクザはこいつを命がけで守りたいがゆえに暴力を厭わない。

世界の中で最大勢力の「暴力団」であるアメリカもまた独自の「国益」を抱えている。それを守るためにはいとも簡単に暴力をふるうアメリカが、日本の国益と対立したとき「義兄弟のちぎり(日米同盟)」か、自分の縄張り(国益)を優先するかは、簡単に結論が出る。

つまり、右翼改憲論者の言ういずれからも日本を「すでに守っている」か「守れない」かのいずれかということになる。

では何から日本を守ることができないのか。

第一は「外国の軍による侵略」

しかし、これは現行憲法でも自衛隊による「個別的自衛権の行使」「防衛出動」で解決できる。

第二は、はっきり右翼たちは言わないけれど、内乱(「左翼」反政府暴力革命)だ。

しかしこれも自衛隊の任務のうち「治安出動」であ足る。

それに「内乱」規模の反政府運動が起きるのは、政府の失政以外にはあり得ず、たいていは反政府側に五分以上の「理」がある。

このように言われると彼らは「日米同盟関係」からの「集団的自衛権」に言及する。

不思議な感覚である。現行憲法はアメリカの押しつけだから気に入らないのに、軍事同盟と駐留米軍は許すのだ。

アメリカは、中国や北朝鮮など児戯に等しいほど、好戦的で世界中に「反米勢力」を抱える国家である。まあ、日本の暴力団で言えば「山口組(分裂前)」と思えばよい。

当時世界をほぼ征服していた「蒙古帝国」ですらできなかった日本の壊滅と占領を、たった四年ほどの戦で達成した絶大な暴力をもった独善的な国だというのに、である。

第一と第二は、そもそも現行憲法の解釈で生まれた「自衛隊」の存在理由そのものだろう。

自衛隊は、外国からは立派な「軍」と思われ、PKO派遣部隊が現地で敵対勢力につかまったら国際法上の「捕虜」の扱いを受けるという、見た目も扱いもバリバリの「軍隊」である。ただ「軍」という名称がないだけだ。

右翼改憲論者は、たぶん大好きであろう「自衛隊」を否定するのだろうか。

第三は「大規模国内テロ」である。

しかし、テロリストが外国人であっても、テロに対処するのは警察であることはアメリカやヨーロッパ「先進国」では当然のこととされる。

911同時多発テロで、アメリカはアフガニスタンにアメリカ軍を投入したが、国内のテロリストに対してはFBIという警察権力が当たっていて、テロリストの逮捕には令状がいるし、司法によって裁かれる。

テロの実行犯(テロリスト)は、まず間違いなく日本人であろう(来日外国人が多くなってもやはり目立つ)、彼らを裁判もなしに殺戮してよいということはあり得ない。

第四は「災害」だそうである。

これは、大地震・大津波、台風、豪雨・洪水、大雪、土砂災害、火山まで、災害の総合商社である日本で、現行憲法が妨げになったことはないことをご存じないと思われる。

内閣が一元的に指揮する(緊急事態条項みたいに)という、現場から離れた遠隔操作が「弊害」以外の何ももたらさなかったのも周知の事実だ。

そもそも「災害」を起こさないようには(台風を逸らしたり火山を活動停止したり)できない。

おきてしまった災害被害を最少にすることと救助救援、復旧復興しかない。

その体制は、国家(政府内閣)が余計な口や手出しをせず、被災現場に金と人員を要求どおりに送り込むことであることは、先述の「周知の事実」として定着している。

最後に、たぶん右翼改憲論者が、一番守りたいのは「国益」。と言っても全国民的利益ではなく、特定の産業資本の海外権益である。

この「権益」がいかに暴力に訴えてでも守りたいものであるかは、アメリカを見ればわかる。

アメリカ軍な守られて(幾分かの威嚇を含む)、あるいは中国人民軍に守られて海外権益をむさぼり食う、その様がいかにもうらやましく、軍隊に守られていない自分たちの投資する日本人が丸裸のようで心細いという不安に突き動かされたがゆえの「守って欲しい」なのだ。

権益・国益というと大層に聞こえるが、要するにヤクザ(=暴力団)の「縄張りとしのぎ」と同じ意味である。ヤクザはこいつを命がけで守りたいがゆえに暴力を厭わない。

世界の中で最大勢力の「暴力団」であるアメリカもまた独自の「国益」を抱えている。それを守るためにはいとも簡単に暴力をふるうアメリカが、日本の国益と対立したとき「義兄弟のちぎり(日米同盟)」か、自分の縄張り(国益)を優先するかは、簡単に結論が出る。

つまり、右翼改憲論者の言ういずれからも日本を「すでに守っている」か「守れない」かのいずれかということになる。

削除とした「前文」だが、以下のような簡潔なものを改正の理由づけとして掲げるのもよいと思い直した。

我々日本国民は、戦争には勝者も正義もなくただ人類の悲惨があることを学び、恒久の平和を希求して憲法を定め、国民主権、三権分立の民主主義のもと人権と自由を守り今日の繁栄を築いてきた。

ここに憲法を改正するにあたりこれらの諸原則をさらに堅固にし、日本国民と日本に居住するすべての人々に一切の差別なく適用されることを将来にわたって約する。

日本国民は、いずれの国の国民も等しく自身の文化を愛することを自覚し、専制と隷従、暴力と貧困の恐怖を克服しようとする国際社会と協調して、法と高い人間倫理による、よりよい人類世界に貢献することを誓いこの改正憲法を確定する。

我々日本国民は、戦争には勝者も正義もなくただ人類の悲惨があることを学び、恒久の平和を希求して憲法を定め、国民主権、三権分立の民主主義のもと人権と自由を守り今日の繁栄を築いてきた。

ここに憲法を改正するにあたりこれらの諸原則をさらに堅固にし、日本国民と日本に居住するすべての人々に一切の差別なく適用されることを将来にわたって約する。

日本国民は、いずれの国の国民も等しく自身の文化を愛することを自覚し、専制と隷従、暴力と貧困の恐怖を克服しようとする国際社会と協調して、法と高い人間倫理による、よりよい人類世界に貢献することを誓いこの改正憲法を確定する。

インターネットのニュースサイトで、取り上げていただいた。

同時に紹介された方の「私案」とも、大きく亭主案は異なることがわかった。原因は、亭主案が堅持する「三原則」。特に「急激な現状変更を伴わない」は重要だろう。

憲法が単なる法律と違うのは、憲法が変われば法律が変わると言うことだ。国民の権利義務が変われば、民法関係はもちろん、刑法も刑事訴訟法、商法、税法も変わる。

憲法裁判所を創設すれば、司法制度はもちろん、国会や内閣の権限という三権分立という国家の枠組みが変わってしまう。

このような事柄を無視することは、全く現実、国民生活を顧みないことにもなる。

今後発表される自民党の改憲発議草案も、改正によって現実(一般の法律)がどう変わるかをよく考慮しないと行けないだろう。

同時に紹介された方の「私案」とも、大きく亭主案は異なることがわかった。原因は、亭主案が堅持する「三原則」。特に「急激な現状変更を伴わない」は重要だろう。

憲法が単なる法律と違うのは、憲法が変われば法律が変わると言うことだ。国民の権利義務が変われば、民法関係はもちろん、刑法も刑事訴訟法、商法、税法も変わる。

憲法裁判所を創設すれば、司法制度はもちろん、国会や内閣の権限という三権分立という国家の枠組みが変わってしまう。

このような事柄を無視することは、全く現実、国民生活を顧みないことにもなる。

今後発表される自民党の改憲発議草案も、改正によって現実(一般の法律)がどう変わるかをよく考慮しないと行けないだろう。

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

日本国憲法の改正私案 更新情報

-

最新のイベント

-

まだ何もありません

-

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

日本国憲法の改正私案のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- お洒落な女の子が好き

- 90062人

- 2位

- 写真を撮るのが好き

- 208320人

- 3位

- 酒好き

- 170698人