|

|

|

|

コメント(67)

GOMA

《シェア 拡散お願いします!》

5月18日(月)20:00からNHK Eテレで放送される「ハートネットTV ブレイクスルー」にて、GOMAの特集がオンエアされることになりました。こちらの放送にあわせて東京、大阪、静岡で個展を開催します!

番組内では交通事故によって高次脳機能障害となったGOMAが、記憶を長く保てないなどの症状と闘いながらも、音楽活動や絵画制作に取り組む姿、2年ぶりのワンマンライブや脳科学者の茂木健一郎さんとの対談の様子も紹介されます。

絵画展では、GOMAが好んで描く自然から発せられる「IN THE LIGHT」をテーマに同番組内で紹介される作品から最新作品までを展示、

5/15(金)には東京展の会場となるHE NORTH FACE STANDARD 二子玉川店で opening receptionとしてGOMAのアコースティックライブを行います!入場無料となっていますので、皆さん遊びに来てくださいね!

GOMA IN THE LIGHT展

ひかりを追い求め旅を続けるGOMAの絵世界

東京:2015/5/16(土)〜6/21(日) THE NORTH FACE STANDARD FUTAKOTAMAGAWA 3F opening reception : 5/15(金)

大阪:2015/6/3(水)〜6/14(日) digmeout ART&DINER event : 6/13(土)

静岡:2015/7/3(水)〜7/12(日) 223CAFE (THE NORTH FACE 静岡草薙店2F) event : 7/11(土)

詳細→www.gomaweb.net

また5/14にはライブ会場限定発売していたCD You are Beautifulの一般発売、5/21にはシネマート新宿にてフラッシュバックメモリーズ3Dの再上映も行われます!

《シェア 拡散お願いします!》

5月18日(月)20:00からNHK Eテレで放送される「ハートネットTV ブレイクスルー」にて、GOMAの特集がオンエアされることになりました。こちらの放送にあわせて東京、大阪、静岡で個展を開催します!

番組内では交通事故によって高次脳機能障害となったGOMAが、記憶を長く保てないなどの症状と闘いながらも、音楽活動や絵画制作に取り組む姿、2年ぶりのワンマンライブや脳科学者の茂木健一郎さんとの対談の様子も紹介されます。

絵画展では、GOMAが好んで描く自然から発せられる「IN THE LIGHT」をテーマに同番組内で紹介される作品から最新作品までを展示、

5/15(金)には東京展の会場となるHE NORTH FACE STANDARD 二子玉川店で opening receptionとしてGOMAのアコースティックライブを行います!入場無料となっていますので、皆さん遊びに来てくださいね!

GOMA IN THE LIGHT展

ひかりを追い求め旅を続けるGOMAの絵世界

東京:2015/5/16(土)〜6/21(日) THE NORTH FACE STANDARD FUTAKOTAMAGAWA 3F opening reception : 5/15(金)

大阪:2015/6/3(水)〜6/14(日) digmeout ART&DINER event : 6/13(土)

静岡:2015/7/3(水)〜7/12(日) 223CAFE (THE NORTH FACE 静岡草薙店2F) event : 7/11(土)

詳細→www.gomaweb.net

また5/14にはライブ会場限定発売していたCD You are Beautifulの一般発売、5/21にはシネマート新宿にてフラッシュバックメモリーズ3Dの再上映も行われます!

5月18日 20:00〜Eテレ ハートネットTV ブレイクスルーでGOMAの特集回が放送される事になりました。

「ハートネットTV ブレイクスルー」は、困難や絶望的な状況に直面しながらもその壁を破り前に進もうとする人たちを見つめることで、新しい幸せや生き方を探るという番組

番組内では交通事故によって高次脳機能障害となったGOMAが記憶を長く保てないなどの症状と闘いながらも音楽活動や絵画制作に取り組む姿、2年ぶりのワンマンライブ、脳科学者の茂木健一郎さんとの対談の様子などが紹介されます。

沢山の人に見ていただきたいです。是非ごらんください!

2015年5月18日 (月曜) 再放送2015年5月25日(月曜)

「ハートネットTV ブレイクスルー」は、困難や絶望的な状況に直面しながらもその壁を破り前に進もうとする人たちを見つめることで、新しい幸せや生き方を探るという番組

番組内では交通事故によって高次脳機能障害となったGOMAが記憶を長く保てないなどの症状と闘いながらも音楽活動や絵画制作に取り組む姿、2年ぶりのワンマンライブ、脳科学者の茂木健一郎さんとの対談の様子などが紹介されます。

沢山の人に見ていただきたいです。是非ごらんください!

2015年5月18日 (月曜) 再放送2015年5月25日(月曜)

障がいの理解講座 年間予定

平成27年度は、障がいのある当事者・当事者の家族のお話を聴くことも盛り込んでいます。生活の中で、どのようにしてリハビリテーション・運動・スポーツを楽しまれているのか、生の声を聴いてご自分のスポーツライフに役立てていただきたいです。 今年度も引き続きテーマを子どもから大人、高齢者までと幅広く捉え、わかりやすくかつ専門的に最新の情報を届けます。

各回、定員80名 *事前にお申込みください(参加無料)

チラシはこちら

申込書はこちら

第1回:大阪市内における重度障がい者の自立生活について

<日 時> 6月7日(日) 13:15〜14:45

<講 師> 平下 耕三(自立生活夢宙センター 代表)

グレース大橋 (自立生活夢宙センター スタッフ)

<申込期間> 平成27年5月7日(木)〜5月28日(木)

第2回:認知症と運動について

<日 時> 9月27日(日) 13:15〜14:45

<講 師> 藤本 繁夫(大阪市立大学医学部 教授)

<申込期間> 平成27年8月27日(木)〜9月18日(金)

第3回:股関節障がいについて

<日 時> 11月3日(火・祝) 13:15〜14:45

<講 師> 藤田 裕(京都桂病院 整形外科医)

<申込期間> 平成27年10月3日(土)〜10月24日(土)

第4回:高次脳機能障がい者、家族の立場より

<日 時> 12月13日(日) 13:15〜14:45

<講 師> 納谷 保子(堺脳損傷協会 会長)

<申込期間> 平成27年11月13日(金)〜12月4日(金)

第5回:脳血管障がいの運動について

<日 時> 平成28年1月17日(日) 13:15〜14:45

<講 師> 日浦 伸祐(森之宮病院リハビリテーション部

副部長 理学療法士)

<申込期間> 平成27年12月18日(金)

〜平成28年1月8日(金)

<定 員> 80名

第6回:知的・発達障がい児・者のスポーツ・運動教室の内容について

<日 時> 平成28年3月7日(月) 10:00〜12:00

<講 師> 栩本 貴志(大阪市長居障がい者

スポーツセンター スポーツ指導員)

福嶋 尊史(大阪市長居障がい者

スポーツセンター スポーツ指導員)

<申込期間> 平成28年2月7日(日)〜2月28日(日)

<定 員> 80名

高次脳機能障がい者の運動を考える

高次脳機能障がいのある人への取り組みを続けて、一冊の本ができあがりました。

•『高次脳機能障がい者の運動を考える』PDF版

http://www.fukspo.org/nagaissc/sonota/understanding.html

平成27年度 大阪府高次脳機能障がい 行政・支援関係機関等職員研修会

案内番号:0001-4291

高次脳機能障がい及びその関連障がいに対する支援普及事業の一環として、行政機関や支援関係、機関の職員を対象に、高次脳機能障がいの方やその可能性のある方が相談に来た際に困らないよう気付きや対応方法、高次脳機能障がい支援に必要な福祉サービスについての理解を深めることを目的とする。

どなたでも参加していただけます。

皆さまの参加をお待ちしております。

1.日時 平成27年6月5日(金) 13:30〜16:40(受付は12:45〜)

2.場所 大阪府庁新別館南館8階大研修室

(大阪市中央区大手前3-1-43)

車での来場は御遠慮ください

3.対象

市区町村、相談支援事業所、保健所、障がい者就業・生活支援センター、

地域包括支援センター、支援学校、ハローワーク等職員

450名 参加費無料

4.内 容: 開会挨拶(13:30〜13:35)

大阪府障がい者自立相談支援センター所長 正岡 悟

「高次脳機能障がいに対する対応と支援方法

〜高次脳機能障がい者のためにあなたができること〜」(13:35〜15:35)

国立成育医療研究センター 医療安全管理室長 橋本 圭司 氏

休憩(15分)

「高次脳機能障がい支援拠点機関の機能と役割

〜地域支援ネットワーク体制強化事業〜」(15:50〜16:05)

障がい者医療・リハビリテーションセンター職員

「高次脳機能障がいの方への福祉サービスと利用方法」(16:05〜16:40)

障がい者医療・リハビリテーションセンター職員

5.主催 障がい者医療・リハビリテーションセンター

6.定員 450名(定員になり次第締め切ります)

定員オーバーした場合のみこちらから連絡します

*当該日の午前10時の時点で大阪府全域において「特別警報」「大雨警報」「暴風警報」発令中の場合、延期とします。なお、日程については後日御案内します。

お申込み方法

下記参加申込書をダウンロードし、FAXにてお申し込みください。

締め切りは5月28日(木)です。

申し込み先 大阪府障がい者自立相談支援センター 身体障がい者支援課

FAX 06−6692−5340

お問合せ窓口

福祉部 障がい者自立相談支援センター 身体障がい者支援課

電話番号 06-6692-5262

FAX番号 06-6692-5340

住所 〒558-0001 大阪市住吉区大領3丁目2−36

参考資料

参加申込書 (Pdfファイル、415KB)

http://www.pref.osaka.lg.jp/annai/moyo/detail.php…

このページの作成所属

福祉部 障がい者自立相談支援センター 身体障がい者支援課

案内番号:0001-4291

高次脳機能障がい及びその関連障がいに対する支援普及事業の一環として、行政機関や支援関係、機関の職員を対象に、高次脳機能障がいの方やその可能性のある方が相談に来た際に困らないよう気付きや対応方法、高次脳機能障がい支援に必要な福祉サービスについての理解を深めることを目的とする。

どなたでも参加していただけます。

皆さまの参加をお待ちしております。

1.日時 平成27年6月5日(金) 13:30〜16:40(受付は12:45〜)

2.場所 大阪府庁新別館南館8階大研修室

(大阪市中央区大手前3-1-43)

車での来場は御遠慮ください

3.対象

市区町村、相談支援事業所、保健所、障がい者就業・生活支援センター、

地域包括支援センター、支援学校、ハローワーク等職員

450名 参加費無料

4.内 容: 開会挨拶(13:30〜13:35)

大阪府障がい者自立相談支援センター所長 正岡 悟

「高次脳機能障がいに対する対応と支援方法

〜高次脳機能障がい者のためにあなたができること〜」(13:35〜15:35)

国立成育医療研究センター 医療安全管理室長 橋本 圭司 氏

休憩(15分)

「高次脳機能障がい支援拠点機関の機能と役割

〜地域支援ネットワーク体制強化事業〜」(15:50〜16:05)

障がい者医療・リハビリテーションセンター職員

「高次脳機能障がいの方への福祉サービスと利用方法」(16:05〜16:40)

障がい者医療・リハビリテーションセンター職員

5.主催 障がい者医療・リハビリテーションセンター

6.定員 450名(定員になり次第締め切ります)

定員オーバーした場合のみこちらから連絡します

*当該日の午前10時の時点で大阪府全域において「特別警報」「大雨警報」「暴風警報」発令中の場合、延期とします。なお、日程については後日御案内します。

お申込み方法

下記参加申込書をダウンロードし、FAXにてお申し込みください。

締め切りは5月28日(木)です。

申し込み先 大阪府障がい者自立相談支援センター 身体障がい者支援課

FAX 06−6692−5340

お問合せ窓口

福祉部 障がい者自立相談支援センター 身体障がい者支援課

電話番号 06-6692-5262

FAX番号 06-6692-5340

住所 〒558-0001 大阪市住吉区大領3丁目2−36

参考資料

参加申込書 (Pdfファイル、415KB)

http://www.pref.osaka.lg.jp/annai/moyo/detail.php…

このページの作成所属

福祉部 障がい者自立相談支援センター 身体障がい者支援課

#1 大人でなったのとこどもの時になったのでは ちがうことを理解して支援してほしい。

#2 外傷と脳血管性とでは ソンショウ範囲の大きさが 意外と外傷のホウが 予後が悪い場合もあるコトを理解して支援してほしい。

#3 そうだん先があっても 自分や家族がそれどころでなく うまく伝えれないのを配慮してほしい。 失語 失認 チュウイショウガイ 記憶ショウガイなど

#4 あたりまえながら個別支援をしてほしい。

#5 まずきちんと診断できる体制をつくってほしい。

#6 リハビリをして 社会復帰できる道筋をしめしてほしい。

第4回:高次脳機能障がい者、家族の立場より

<日 時> 12月13日(日) 13:15〜14:45

<講 師> 納谷 保子(堺脳損傷協会 会長)

<申込期間> 平成27年11月13日(金)〜12月4日(金)

http://www.fukspo.org/nagaissc/sonota/understanding.html

高次脳機能障がい者の運動を考える

高次脳機能障がいのある人への取り組みを続けて、一冊の本ができあがりました。

•『高次脳機能障がい者の運動を考える』PDF版

大阪市長居障がい者スポーツセンター

〒546-0034

大阪市東住吉区長居公園1-32

TEL.06-6697-8681 FAX.06-6697-8613

TEL.06-6697-1402(指導課直通)

http://www.fukspo.org/nagaissc/

http://www.fukspo.org/nagaissc/sonota/understanding.html

精神障がい者のフットサル

内容

パスやシュートなどフットサルの基本練習を行い、ゲームができるようにつなげていきます。

対象

募集人数

精神障がいのある18歳以上の人とその家族・介助者

【定員:なし】

申込期間 随時申込受付

日時

6月8日、22日、7月13日、27日、9月14日、28日、

10月26日、11月9日、12月14日、1月25日、

3月14日、28日

月曜日 13:30〜14:30

場所 体育室

http://www.fukspo.org/nagaissc/kyousitu/index.html

高次脳機能障がい者のふれあい活動

内容

運動やグループワークを行い、高次脳機能を向上させ、個人の希望の実現に向けた支援を行います。

対象

募集人数

高次脳機能障がいのある18歳以上の人

【定員:なし】

日時

5月1日、15日、6月5日、19日、7月3日、17日、

9月4日、18日、10月2日、16日、11月6日、20日、

12月4日、18日、1月8日、15日、22日、29日

2月5日、12日、19日、26日、3月4日、11日、18日、25日

金曜日 13:00〜14:45

場所

体育室(7月3日は研修室)

http://www.fukspo.org/nagaissc/kyousitu/teirei.html

#2 外傷と脳血管性とでは ソンショウ範囲の大きさが 意外と外傷のホウが 予後が悪い場合もあるコトを理解して支援してほしい。

#3 そうだん先があっても 自分や家族がそれどころでなく うまく伝えれないのを配慮してほしい。 失語 失認 チュウイショウガイ 記憶ショウガイなど

#4 あたりまえながら個別支援をしてほしい。

#5 まずきちんと診断できる体制をつくってほしい。

#6 リハビリをして 社会復帰できる道筋をしめしてほしい。

第4回:高次脳機能障がい者、家族の立場より

<日 時> 12月13日(日) 13:15〜14:45

<講 師> 納谷 保子(堺脳損傷協会 会長)

<申込期間> 平成27年11月13日(金)〜12月4日(金)

http://www.fukspo.org/nagaissc/sonota/understanding.html

高次脳機能障がい者の運動を考える

高次脳機能障がいのある人への取り組みを続けて、一冊の本ができあがりました。

•『高次脳機能障がい者の運動を考える』PDF版

大阪市長居障がい者スポーツセンター

〒546-0034

大阪市東住吉区長居公園1-32

TEL.06-6697-8681 FAX.06-6697-8613

TEL.06-6697-1402(指導課直通)

http://www.fukspo.org/nagaissc/

http://www.fukspo.org/nagaissc/sonota/understanding.html

精神障がい者のフットサル

内容

パスやシュートなどフットサルの基本練習を行い、ゲームができるようにつなげていきます。

対象

募集人数

精神障がいのある18歳以上の人とその家族・介助者

【定員:なし】

申込期間 随時申込受付

日時

6月8日、22日、7月13日、27日、9月14日、28日、

10月26日、11月9日、12月14日、1月25日、

3月14日、28日

月曜日 13:30〜14:30

場所 体育室

http://www.fukspo.org/nagaissc/kyousitu/index.html

高次脳機能障がい者のふれあい活動

内容

運動やグループワークを行い、高次脳機能を向上させ、個人の希望の実現に向けた支援を行います。

対象

募集人数

高次脳機能障がいのある18歳以上の人

【定員:なし】

日時

5月1日、15日、6月5日、19日、7月3日、17日、

9月4日、18日、10月2日、16日、11月6日、20日、

12月4日、18日、1月8日、15日、22日、29日

2月5日、12日、19日、26日、3月4日、11日、18日、25日

金曜日 13:00〜14:45

場所

体育室(7月3日は研修室)

http://www.fukspo.org/nagaissc/kyousitu/teirei.html

#12 記憶しょうがいでないヒトが多いのに記憶しょうがいと 勘違いされた支援されこまる。

#13 市役所・ビョウイン 保健センターなどに専門そうだんできるひとがいない。

#14 精神のテチョウであり 偏見があり FACEBOOKなど使えないし テチョウの申請もしない。

#15 なぜ失語ショウが 精神のテチョウであるのか?

近藤 崇

3.医療面接

3-2.今後地方の専門施設で長期入院

これは母の説得で無しにはなったが、“一生介護”だけで頭いっぱいの私にこのフレーズを咀嚼する能力は無く、今後の私の身など冷静に考えられる状況ではなかった。文章には“混乱”と書いたが、このことでの混乱か介護での混乱かはわからない。

#13 市役所・ビョウイン 保健センターなどに専門そうだんできるひとがいない。

#14 精神のテチョウであり 偏見があり FACEBOOKなど使えないし テチョウの申請もしない。

#15 なぜ失語ショウが 精神のテチョウであるのか?

近藤 崇

3.医療面接

3-2.今後地方の専門施設で長期入院

これは母の説得で無しにはなったが、“一生介護”だけで頭いっぱいの私にこのフレーズを咀嚼する能力は無く、今後の私の身など冷静に考えられる状況ではなかった。文章には“混乱”と書いたが、このことでの混乱か介護での混乱かはわからない。

2015年06月09日

「高次脳機能障害に関する情報を子どもたちに分かりやすい形で発信したい」〜ページ&シート作成にあたって

*高次脳機能障害についてイラストで学べるページ&シート

http://pulusualuha.p2.bindsite.jp/kouji.html

3月にページを公開してから、たくさんのアクセスをいただいています!!

先日も「子どもさんも一緒に家族への説明に使います」と病院のソーシャルワーカーさんからご連絡をいただきました。

作成は、さいたま市障害者更生相談センター×プルスアルハ。今日は、一緒に作成にあたった担当のお二人からの寄稿です!

* * *

さいたま市で高次脳機能障害に関する支援体制作りに取り組んでいるO&Mです。

今日は、「高次脳機能障害に関する情報を子どもたちに分かりやすい形で発信したい」と思った理由や、このページを作成した経緯をお話させていただきます。

高次脳機能障害は、大きなケガや病気のあとに残る障害です。主な原因は、交通事故や転落などによる頭部外傷、脳血管障害(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)、脳炎、低酸素脳症などがあり、子どもも大人もなる可能性があります。また、家族の誰かが突然障害をおうことで、子ども達の生活が大きく変わってしまうこともあります。

・前はうまく出来ていたことが何でできないの?

・お父さん、どうしちゃったの?約束を破ったり、急に怒り出したり…。私が悪いことしたのかな。

・お母さん、毎日忙しそうに病院に通っている。話しかけても上の空…。泣いていることもある。

何が起こっていて、これからどうなるのか。不安と混乱のなかにいる子どもたちに、少しでも安心と確かな情報を伝えるにはどうしたらいいだろう。伝える際に役立つツールは何かないかしら? …日々、相談を受けるなかで感じていた思いや質問をプルスアルハさんに伝えたところ、「なければ一緒に作っちゃいましょう」との心強いお言葉をいただき、完成したのがこのページです。

「高次脳機能障害ってなに?」「何が起こっていて、これからどうなっていくの?」の疑問に答えるだけでなく、「あなたのせいじゃないよ」「どんな気持ちもあっていい」「サポーターがいるよ」というメッセージが子どもたちに届きますように。そんな気持ちを込めて作成しました。

ケガや病気で高次脳機能障害になった本人はもちろんのこと、その家族にも理解と支援が必要です。そして、家族の誰かが障害をおったことで、安心が脅かされているかもしれない子どもたちにも、温かい関心が注がれ、支援の輪が広がっていくといいなと考えています。

こうじのうきのうしょうがいバナー1.jpg

*必要とされている方へぜひご紹介ください。リンクも歓迎です!

「高次脳機能障害に関する情報を子どもたちに分かりやすい形で発信したい」〜ページ&シート作成にあたって

*高次脳機能障害についてイラストで学べるページ&シート

http://pulusualuha.p2.bindsite.jp/kouji.html

3月にページを公開してから、たくさんのアクセスをいただいています!!

先日も「子どもさんも一緒に家族への説明に使います」と病院のソーシャルワーカーさんからご連絡をいただきました。

作成は、さいたま市障害者更生相談センター×プルスアルハ。今日は、一緒に作成にあたった担当のお二人からの寄稿です!

* * *

さいたま市で高次脳機能障害に関する支援体制作りに取り組んでいるO&Mです。

今日は、「高次脳機能障害に関する情報を子どもたちに分かりやすい形で発信したい」と思った理由や、このページを作成した経緯をお話させていただきます。

高次脳機能障害は、大きなケガや病気のあとに残る障害です。主な原因は、交通事故や転落などによる頭部外傷、脳血管障害(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)、脳炎、低酸素脳症などがあり、子どもも大人もなる可能性があります。また、家族の誰かが突然障害をおうことで、子ども達の生活が大きく変わってしまうこともあります。

・前はうまく出来ていたことが何でできないの?

・お父さん、どうしちゃったの?約束を破ったり、急に怒り出したり…。私が悪いことしたのかな。

・お母さん、毎日忙しそうに病院に通っている。話しかけても上の空…。泣いていることもある。

何が起こっていて、これからどうなるのか。不安と混乱のなかにいる子どもたちに、少しでも安心と確かな情報を伝えるにはどうしたらいいだろう。伝える際に役立つツールは何かないかしら? …日々、相談を受けるなかで感じていた思いや質問をプルスアルハさんに伝えたところ、「なければ一緒に作っちゃいましょう」との心強いお言葉をいただき、完成したのがこのページです。

「高次脳機能障害ってなに?」「何が起こっていて、これからどうなっていくの?」の疑問に答えるだけでなく、「あなたのせいじゃないよ」「どんな気持ちもあっていい」「サポーターがいるよ」というメッセージが子どもたちに届きますように。そんな気持ちを込めて作成しました。

ケガや病気で高次脳機能障害になった本人はもちろんのこと、その家族にも理解と支援が必要です。そして、家族の誰かが障害をおったことで、安心が脅かされているかもしれない子どもたちにも、温かい関心が注がれ、支援の輪が広がっていくといいなと考えています。

こうじのうきのうしょうがいバナー1.jpg

*必要とされている方へぜひご紹介ください。リンクも歓迎です!

はじめまして、こちらが適切かどうか分かりませんが、情報交換できたらと思いました。

僕は、フットサルを長年やっているのですが、技術が向上せず、おかしいなくらいにおもっていたですが

ある時、審判をする機会があり、ゲーム中に、どちらかのチームの出したボールがどちらが出したかが分からずまた、急いで判定しないといけないのですが、その判断が非常に遅かったりして、ゲームに支障をきたしたことがありました。

また、試合等を生でみたり、テレビで見たとしても、ほとんど、覚えられず、チームメートは、あの場面のこういうシュートがどうだったと話をするのですが、自分は覚えておらず(記憶がない?)

そのあたりから、いろいろとおかしいなと思っているうちに、「高次脳機能障害」ということがあることを知り、調べるうちに症状に思い当たる点がいくつかあることが分かりました。

まだ、正式に、そうだとは言えないのですが、その部分とスポーツとどう関わっているのかが知りたくて、

「フットサル」という狭い分野でのスポーツではありますが、同じスポーツに携わっている方がいましたら

情報交換できますとありがたいです。

僕は、フットサルを長年やっているのですが、技術が向上せず、おかしいなくらいにおもっていたですが

ある時、審判をする機会があり、ゲーム中に、どちらかのチームの出したボールがどちらが出したかが分からずまた、急いで判定しないといけないのですが、その判断が非常に遅かったりして、ゲームに支障をきたしたことがありました。

また、試合等を生でみたり、テレビで見たとしても、ほとんど、覚えられず、チームメートは、あの場面のこういうシュートがどうだったと話をするのですが、自分は覚えておらず(記憶がない?)

そのあたりから、いろいろとおかしいなと思っているうちに、「高次脳機能障害」ということがあることを知り、調べるうちに症状に思い当たる点がいくつかあることが分かりました。

まだ、正式に、そうだとは言えないのですが、その部分とスポーツとどう関わっているのかが知りたくて、

「フットサル」という狭い分野でのスポーツではありますが、同じスポーツに携わっている方がいましたら

情報交換できますとありがたいです。

平成27年度

和歌山県高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業

高次脳機能障害研修会

〜生活をともに考える〜

1 日時平成27年7月18日(土) 13:30〜16:30(受付13:00〜)

2 場所和歌山県子ども・女性・障害者相談センター3階多目的ホール

和歌山市毛見1437番地の218 電話073-445-7314

3 対象者医療・福祉・介護・行政の関係者、就労支援関係者、ご家族等

4 内容

講演1 13:40〜14:40

「高次脳機能障害とリハビリテーション」

那智勝浦町立温泉病院リハビリテーション科部長幸田剣氏

パネルディスカッション14:50〜15:45

「高次脳機能障害者の生活をともに考える」

コーディネーター幸田剣氏(那智勝浦町立温泉病院リハビリテーション科部長)

パネリスト東川悦子氏(NPO法人日本脳外傷友の会理事長)

山本功氏(NPO法人りとるのワークショップフラット所長)

当事者1名

講演2 15:50〜16:30

「日本脳外傷友の会の活動と現況」

NPO法人日本脳外傷友の会理事長東川悦子氏

講師紹介

◇ 幸田剣(こうだけん)氏那智勝浦町立温泉病院リハビリテーション科部長

岐阜大学医学部卒業。医師、医学博士。

岐阜中央病院リハビリテーション科医師として勤務。その後、和歌山県立医科大学附属

病院リハビリテーション科に赴任。後に、和歌山県立医科大学リハビリテーション医学講師に就任。

平成25年9月より那智勝浦町立温泉病院に赴任、リハビリテーション科部長に就任され、

現在に至る。

平成20年7月からは、和歌山県高次脳機能障害支援普及事業検討委員会の委員

を務められ、高次脳機能障害者の診療にも携わり、活躍されている。

◇東川悦子(ひがしかわえつこ)氏NPO法人脳外傷友の会理事長

東京学芸大学乙類社会科卒業。東京の女子商業高校で教員生活6年。結婚により

神奈川県へ。その後、神奈川県内で障害児教育に30年間従事される。

平成5年長男(当時25歳)の交通事故にあう。平成9年に脳外傷友の会・ナナ

を結成し、初代会長に就任。平成12年連合会として、日本脳外傷友の会設立。

平成18年NPO法人となり、初代理事長に就任され、現在に至る。

5 申込み裏面申し込み用紙に必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。

6 その他当日の午前10時時点で、和歌山県内において「大雨警報」もしくは

「暴風警報」が発令中の場合は中止といたします。

高次脳機能障害研修会参加申し込み

和歌山県子ども・女性・障害者相談センター

障害者支援課 嶋本あて

FAX 073-446-0036

e-mail e0404025@pref.wakayama.lg.jp

申し込み締め切り7月7日(火)

FAXでお申し込みの場合、送付状は必要ありません。

必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。

メールでのお申し込みも受付けております。

高次脳機能障がい者のふれあい活動

内容

運動やグループワークを行い、高次脳機能を向上させ、個人の希望の実現に向けた支援を行います。

対象

募集人数

高次脳機能障がいのある18歳以上の人

【定員:なし】

日時

5月1日、15日、6月5日、19日、7月3日、17日、

9月4日、18日、10月2日、16日、11月6日、20日、

12月4日、18日、1月8日、15日、22日、29日

2月5日、12日、19日、26日、3月4日、11日、18日、25日

金曜日 13:00〜14:45

場所

体育室(7月3日は研修室)

脳血管障がい者のリハビリ・スポーツ

内容

リハビリ・スポーツに取組み、みんなで楽しく体を動かします。

対象

募集人数

脳血管障がいのある18歳以上の人

【定員:なし】

日時

5月14日、28日、6月11日、25日、9月10日、24日、

10月8日、22日、11月12日、26日

木曜日 13:15〜14:30

場所

体育室

6月に放送されて沢山の反響をいただいたGOMAの現在の活動を追ったTV番組「ハートネットTV ブレイクスルー」がアンコール放送されることになりました。同番組は困難や絶望的な状況に直面しながらもその壁を破り前に進もうとする人たちを見つめることで、新しい幸せや生き方を探るという番組

番組内では交通事故によって高次脳機能障害となったGOMAが記憶を長く保てないなどの症状と闘いながらも音楽活動や絵画制作に取り組む姿、2年ぶりのワンマンライブ、脳科学者の茂木健一郎さんとの対談の様子などが紹介されます。沢山の人に見ていただきたいです。是非ごらんください!

番組情報

2015年8月3日(月)20:00からNHK Eテレで放送

出演:

GOMA

茂木健一郎

ナレーション:風間俊介

※2015年8月10日に再放送予定

http://www.nhk.or.jp/heart-net/tv/calendar/2015-05/18.html

番組内では交通事故によって高次脳機能障害となったGOMAが記憶を長く保てないなどの症状と闘いながらも音楽活動や絵画制作に取り組む姿、2年ぶりのワンマンライブ、脳科学者の茂木健一郎さんとの対談の様子などが紹介されます。沢山の人に見ていただきたいです。是非ごらんください!

番組情報

2015年8月3日(月)20:00からNHK Eテレで放送

出演:

GOMA

茂木健一郎

ナレーション:風間俊介

※2015年8月10日に再放送予定

http://www.nhk.or.jp/heart-net/tv/calendar/2015-05/18.html

[マイノリティと健康vol.8 ] 高次脳機能障害者に対する誤解−病気への周囲の共感的理解が改善を助ける−

20140304event.jpg

高次脳機能障害者に対する誤解

−病気への周囲の共感的理解が改善を助ける−

「高次脳機能障害」と言う言葉が普及したのは2001年に始まった国のモデル事業からであります。ただし、これは国の障害者政策の色合いが強く、失語症は典型的な高次脳機能障害であるにもかかわらず、身体障害に認定されているからと外されていました(昨年春に組み込まれたが)。

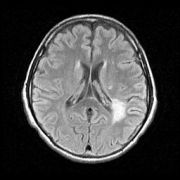

ところで、高次脳機能障害とは何か。これは、脳卒中、脳外傷などにより発症する。脳は運動や感覚などの要素的機能と記憶、言語、感情などの高次脳機能と大きく二つに分かれます。要素的機能は動物共通であり、高次脳機能は人間特有の機能と考えられるため、症状なのか人間の特性なのか、誤解が生じやすい。具体例を以下に述べます。

失語症:言語中枢は右利きの人では左半球の中央部(前頭葉後部、頭頂葉、側頭葉上部)にあり、その損傷により失語症が出現し、「聴く」「読む」「話す」「書く」の4つが大なり小なり難しくなります。重度の場合、単語の理解がわずかであり、あいさつ語なども発話できないし、自分の名前も書けません。しかし、思考力、判断力、記憶力は残っていて、わずかにわかる言葉や相手の表情などを読み取って判断できます。そのことを知らないで、周囲の人々が本人は日本語が通じなくなっただけでなく判断もできないと思って相手にしなくなると、本人はそのことをわかっても言えない自分がいることを実感して落胆し、徐々に話す気にもならなくなります。通常でも自分の意見が言えない、右片麻痺で自由に行動できない、などの状況であり、閉じこもることにつながりやすい。このようなもどかしさを常に抱いていると、気持ちに余裕がなくなり、ちょっとしたことで怒りにつながります。会話ができれば、口論にとどまるが、自分の意見が言えない状態であれば、怒ることが「表現」となります。ただし、周囲からは高次脳機能障害の「易怒性」ととらえられることが少なくありませんが、家族には「怒る」が、第3者には遠慮して怒らないことが多く、相手を選んで自制することができるということは、どんな状況でも怒るという易怒性という高次脳機能障害の「症状」ではなく、感情であります。

軽度の場合、短文は問題ないが、長文になると難しいことがあり、周囲の人々は日常会話ではよどみがなくて失語症があるとわかりません。そして、周囲の人々が普通のスピードで長く話すようになりと、本人は十分に理解できず、相手に的確に返事ができなくなり、困惑し、会話が億劫になります。

これらのことを理解して、失語症の人と会話をしないと徐々に交流が細くなります。

20150813.jpg左半側空間無視:右利きの人では、右半球の頭頂葉、側頭葉上部の損傷で出現します。視野の障害ではなく、認識の障害であります。左脳が右視野を受け持ち、右脳が視野全体を統合をしているという説があり、右脳が損傷を受けると左視野の認識が低下し左半側空間無視が起きます。図のように左側の部分を描かない症状であり、しかもその事を認識できないか乏しいので、本人と周囲が見ている情景が違うことになります。例えば、食事の際左にある器に手をつけないため、家族は左右の器を交換する必要があります。歩行時に左側の柱などにぶつかり、左片麻痺があると転倒の危険が生じます。このような状況を知らないと、周囲の人々は危険を回避するため注意するが、本人はその認識がないので反応しないことが多い。すると、周囲の人々は「病気して性格が変わったのか、注意しているのに聞いてくれない」、との発言につながり、口論になりやすい。左片麻痺があって家族と口論するような状況になっている場合には、左半側空間無視という症状であることが多いです。

記憶障害:記憶障害は全体的に記憶がないのではなく、古い記憶は残っているが、発症後の現在までの新しい記憶が残らない症状であります。すなわち、目の前で起きていることは過去の記憶、知識で判断できますが、10分、30分前と繋がっている現在の状況を的確に判断できない症状であります。例えば、近所の人に会うと、以前の記憶でその人の名前は出てきて、「○○さん、今日は天気がいいですね」という挨拶はそつなくできるので、短時間しか会わなければ、近所の人は入院したが、何も変わっていないと判断します。ところが、少し長く話をすると話がかみ合わなくなり、うまくできていない雰囲気は判断できて、そこをうまく切り抜ける智恵・術はあるので、なかなか症状と気づきにくいことが多い。すると、家族は日常生活の大変さが分かってもらえないと落胆することになります。

高次脳機能障害のいくつかの例を示しましたが、上述のように誤解を生みやすいことはある程度頭では理解できでも、胸にストンと落ちるまでに時間がかかると思います。ただし、本人が少し努力して興味ある活動あるいは役割をすれば、高次脳機能障害は半年〜年単位で改善するので、地域での生活は重要となります。そこで、家族はできるだけ周囲の人々に知ってもらい、本人と周囲の人々との交流を重ねて充実した生活が送ることができれば、少しずつではあるが着実に改善する方向に向かいます。

2015年7月23日

hasegawa.jpg長谷川 幹

島根県生まれ。現在、東京都世田谷区・三軒茶屋リハビリテーションクリニック院長。

1974年東京医科歯科大学を卒業後、整形外科医を経て、東京都世田谷区の日産厚生会玉川病院に先駆的なリハビリテーション病棟の開設を導いた。その後、1988年以来、都市型のCBR(地域に根差したリハビリテーション)を診療所ベースで追求し、訪問リハビリテーションを通じて、在宅の障害者、高齢者がその人らしい生活を自ら計画、実践できるように援助している。

また行政や多職種間の連携を通して、患者、クライエント中心の地域ケアを模索している。 脳損傷者ケアリング・コミュニティ学会代表も務める。

著書:「地域リハビリテーション―あせらずあきらめず」 (岩波アクティブ新書)、「主体性を引き出すリハビリテーション」(医歯薬出版)など。

これらのことを理解して、失語症の人と会話をしないと徐々に交流が細くなります。

20150813.jpg左半側空間無視:右利きの人では、右半球の頭頂葉、側頭葉上部の損傷で出現します。視野の障害ではなく、認識の障害であります。左脳が右視野を受け持ち、右脳が視野全体を統合をしているという説があり、右脳が損傷を受けると左視野の認識が低下し左半側空間無視が起きます。図のように左側の部分を描かない症状であり、しかもその事を認識できないか乏しいので、本人と周囲が見ている情景が違うことになります。例えば、食事の際左にある器に手をつけないため、家族は左右の器を交換する必要があります。歩行時に左側の柱などにぶつかり、左片麻痺があると転倒の危険が生じます。このような状況を知らないと、周囲の人々は危険を回避するため注意するが、本人はその認識がないので反応しないことが多い。すると、周囲の人々は「病気して性格が変わったのか、注意しているのに聞いてくれない」、との発言につながり、口論になりやすい。左片麻痺があって家族と口論するような状況になっている場合には、左半側空間無視という症状であることが多いです。

記憶障害:記憶障害は全体的に記憶がないのではなく、古い記憶は残っているが、発症後の現在までの新しい記憶が残らない症状であります。すなわち、目の前で起きていることは過去の記憶、知識で判断できますが、10分、30分前と繋がっている現在の状況を的確に判断できない症状であります。例えば、近所の人に会うと、以前の記憶でその人の名前は出てきて、「○○さん、今日は天気がいいですね」という挨拶はそつなくできるので、短時間しか会わなければ、近所の人は入院したが、何も変わっていないと判断します。ところが、少し長く話をすると話がかみ合わなくなり、うまくできていない雰囲気は判断できて、そこをうまく切り抜ける智恵・術はあるので、なかなか症状と気づきにくいことが多い。すると、家族は日常生活の大変さが分かってもらえないと落胆することになります。

高次脳機能障害のいくつかの例を示しましたが、上述のように誤解を生みやすいことはある程度頭では理解できでも、胸にストンと落ちるまでに時間がかかると思います。ただし、本人が少し努力して興味ある活動あるいは役割をすれば、高次脳機能障害は半年〜年単位で改善するので、地域での生活は重要となります。そこで、家族はできるだけ周囲の人々に知ってもらい、本人と周囲の人々との交流を重ねて充実した生活が送ることができれば、少しずつではあるが着実に改善する方向に向かいます。

2015年7月23日

hasegawa.jpg長谷川 幹

島根県生まれ。現在、東京都世田谷区・三軒茶屋リハビリテーションクリニック院長。

1974年東京医科歯科大学を卒業後、整形外科医を経て、東京都世田谷区の日産厚生会玉川病院に先駆的なリハビリテーション病棟の開設を導いた。その後、1988年以来、都市型のCBR(地域に根差したリハビリテーション)を診療所ベースで追求し、訪問リハビリテーションを通じて、在宅の障害者、高齢者がその人らしい生活を自ら計画、実践できるように援助している。

また行政や多職種間の連携を通して、患者、クライエント中心の地域ケアを模索している。 脳損傷者ケアリング・コミュニティ学会代表も務める。

著書:「地域リハビリテーション―あせらずあきらめず」 (岩波アクティブ新書)、「主体性を引き出すリハビリテーション」(医歯薬出版)など。

>>[44]

返信が遅れて申し訳ございません!

ご主人様が高次脳なのですね。周りの方の大変さは、私も主人や両親などの助けがありやっとの生活ですので、痛感致します。お疲れ様です、そしてありがとうございます。

確かに、改善に向かうスピードに個人差はあると思うのでなんとも言うことはできないのですが、きっと何もしないより目に見えて効果はあると思うのです。

上で紹介したゲームなどは、簡単な計算をしたりリズムに合わせて指を動かしたりなど、普段の日常生活ではなかなかできない脳の体操ではないかと思いますので、効果は明らかだと思います!

実際これらをはじめてから「だいぶ変わったね」と、周りの評価も高いです。

療法士さんにも是非聞いていただければと思います。

私も後日、認知機能のテスト?のようなものを受けに病院へ行きますので(高次脳になりたての頃、私は何故かここの病院を泣いて嫌がったそうです;)

頑張ります。ご主人様への介助も、大変な面もあるかと思いますが、この病気は脳を働かせれば働かすほど良好へと向かうものだと私は信じています。

中古でもお安く売ってますので、是非、お勧めなさってください^^

返信が遅れて申し訳ございません!

ご主人様が高次脳なのですね。周りの方の大変さは、私も主人や両親などの助けがありやっとの生活ですので、痛感致します。お疲れ様です、そしてありがとうございます。

確かに、改善に向かうスピードに個人差はあると思うのでなんとも言うことはできないのですが、きっと何もしないより目に見えて効果はあると思うのです。

上で紹介したゲームなどは、簡単な計算をしたりリズムに合わせて指を動かしたりなど、普段の日常生活ではなかなかできない脳の体操ではないかと思いますので、効果は明らかだと思います!

実際これらをはじめてから「だいぶ変わったね」と、周りの評価も高いです。

療法士さんにも是非聞いていただければと思います。

私も後日、認知機能のテスト?のようなものを受けに病院へ行きますので(高次脳になりたての頃、私は何故かここの病院を泣いて嫌がったそうです;)

頑張ります。ご主人様への介助も、大変な面もあるかと思いますが、この病気は脳を働かせれば働かすほど良好へと向かうものだと私は信じています。

中古でもお安く売ってますので、是非、お勧めなさってください^^

○「日本脳外傷友の会 設立15周年記念全国大会in東京」

日時:11月21日(土) 10:00-16:30

場所:「きゅりあん 大ホール」 東京都品川区東大井5-18-1

10:00 当事者活動奨励賞 授与式――各地で頑張る当事者を応援・奨励します。

基調講演:上田 敏(日本障害者リハビリテーション協会 顧問)

座長:渡邉 修(日本脳外傷友の会・顧問)

13:00 『こんな支援があれば僕らは働ける』橋本圭司先生と働く当事者の鼎談

14:00 シンポジウム「高次脳機能障害支援の現状とどうなる今後?」

藤井 康弘(厚生労働省障害保健福祉部 部長)

今橋 久美子(国立障害者リハビリテーションセンター)

渡邉 修(慈恵会医科大学教授)

古謝 由美(日本脳外傷友の会 副理事長)

瀧澤 学(神奈川県総合リハビリテーションセンター)

コーデネーター 小川 喜道 神奈川工科大学教授

参加費:(資料代:家族支援者2千円、当事者千円)

参加申し込み:ホテル予約/オプショナルツアー等企画・申し込み、

東武トップツアー社代行 FAX03-5348-3799 03-5348-3500

記録:DVD制作・報告書作成、後日加盟団体他に全国に配布。

情報保障:手話通訳、要約筆記

問い合わせ先:日本脳外傷友の会 又はFAX0463-31-7676

E-mail : jtbia2000@jtbia.org

(MH)

○「日本脳外傷友の会 設立15周年記念全国大会in東京」

日時:11月21日(土) 10:00-16:30

場所:「きゅりあん 大ホール」 東京都品川区東大井5-18-1

10:00 当事者活動奨励賞 授与式――各地で頑張る当事者を応援・奨励します。

基調講演:上田 敏(日本障害者リハビリテーション協会 顧問)

座長:渡邉 修(日本脳外傷友の会・顧問)

13:00 『こんな支援があれば僕らは働ける』橋本圭司先生と働く当事者の鼎談

14:00 シンポジウム「高次脳機能障害支援の現状とどうなる今後?」

藤井 康弘(厚生労働省障害保健福祉部 部長)

今橋 久美子(国立障害者リハビリテーションセンター)

渡邉 修(慈恵会医科大学教授)

古謝 由美(日本脳外傷友の会 副理事長)

瀧澤 学(神奈川県総合リハビリテーションセンター)

コーデネーター 小川 喜道 神奈川工科大学教授

参加費:(資料代:家族支援者2千円、当事者千円)

参加申し込み:ホテル予約/オプショナルツアー等企画・申し込み、

東武トップツアー社代行 FAX03-5348-3799 03-5348-3500

記録:DVD制作・報告書作成、後日加盟団体他に全国に配布。

情報保障:手話通訳、要約筆記

問い合わせ先:日本脳外傷友の会 又はFAX0463-31-7676

E-mail : jtbia2000@jtbia.org

(MH)

3週間ほど前に自宅で転倒し、

現在急性期病院に入院中の父への対応について今悩んでいます。

主な障害は、記憶障害、失語症、感情・欲求コントロール不足です。

身体には障害はなく力もあります。

この中でも一番悩んでしまうのがコントロール不足の部分で、

以前から愛煙家という事も関係しているのか、無意識なのか、

毎日「タバコが吸いたいから買ってきてくれ」を繰り返します。

私や母が「ここは病院だから」「禁止されてるから」

「病気に悪影響だから良くなるまで我慢して頑張ろう」等と言っても、

父は「灰皿探せば吸えるじゃないか!」「売店で買ってくる!」と言って怒り出し、

必死になだめ、何とか落ちついたと思ったらまた同じ事を繰り返します。

どのように対応したら父が少しでも落ち着いてくれるのか・・・

アドバイス頂けないでしょうか・・・切実です

現在急性期病院に入院中の父への対応について今悩んでいます。

主な障害は、記憶障害、失語症、感情・欲求コントロール不足です。

身体には障害はなく力もあります。

この中でも一番悩んでしまうのがコントロール不足の部分で、

以前から愛煙家という事も関係しているのか、無意識なのか、

毎日「タバコが吸いたいから買ってきてくれ」を繰り返します。

私や母が「ここは病院だから」「禁止されてるから」

「病気に悪影響だから良くなるまで我慢して頑張ろう」等と言っても、

父は「灰皿探せば吸えるじゃないか!」「売店で買ってくる!」と言って怒り出し、

必死になだめ、何とか落ちついたと思ったらまた同じ事を繰り返します。

どのように対応したら父が少しでも落ち着いてくれるのか・・・

アドバイス頂けないでしょうか・・・切実です

>>[51]

はじめまして。当事者です。

私も発生時は、そんな感じでした。

医師との相談で漢方の抑肝散を処方頂いてはいかがでしょうか?

私は、抑肝散を飲みはじめて、変な拘りや被害妄想がかなり減りました。

1年以上飲み続けています。

感情コントロールの再学習も進んだ感じがします。

感情のコントロールは、本人が自覚して、再学習するしかないのですが、

自分の場合を思い起こすと、自分なりの原因があり、欲求や怒りが抑えられなかったです。実際は、脳内の処理エラーで、そうなってしまうようですが。

無理に言い聞かせるより、うまく本人に気づかせる方法が良いと思います。

そのために第三者の協力を頂くのは良いかもしれません。

はじめまして。当事者です。

私も発生時は、そんな感じでした。

医師との相談で漢方の抑肝散を処方頂いてはいかがでしょうか?

私は、抑肝散を飲みはじめて、変な拘りや被害妄想がかなり減りました。

1年以上飲み続けています。

感情コントロールの再学習も進んだ感じがします。

感情のコントロールは、本人が自覚して、再学習するしかないのですが、

自分の場合を思い起こすと、自分なりの原因があり、欲求や怒りが抑えられなかったです。実際は、脳内の処理エラーで、そうなってしまうようですが。

無理に言い聞かせるより、うまく本人に気づかせる方法が良いと思います。

そのために第三者の協力を頂くのは良いかもしれません。

>>[59]

ちなみに私は、リハビリ病院退院後、職場復帰してから、

人間関係からくるシツコイ怒りをなんとかしようと、

心療内科に行ったところ、脳梗塞の人はグラマリール を飲んでる人が多い、

ここでは出せないけど、といわれ、その話を主治医の著名脳外科医にしたところ、グラマリール より、抑肝散の方が副作用が少ないので、と言われて、抑肝散を処方されました。処方されたのが、退院後約2年後でしたが、

飲み始めて、2週間くらいで、心が静かになりました。

急性期は無理でもリハビリ病院で処方頂いていたら、と思いました。

ちなみに心療内科で処方された精神安定剤リボトリールよりよく効きましたし、日中ボーっとすることもありません。

ちなみに主治医の脳外科医は、ベンゾジアゼピン系の精神安定剤は、依存性があるとして、反対しています。

お父様については、大きな子供くらいに思って、見守ってあげましょう。

高次脳機能障害の回復は、年単位ですので、

介護疲れなどなさらずように、気長に考えましょう。

ちなみに私は、リハビリ病院退院後、職場復帰してから、

人間関係からくるシツコイ怒りをなんとかしようと、

心療内科に行ったところ、脳梗塞の人はグラマリール を飲んでる人が多い、

ここでは出せないけど、といわれ、その話を主治医の著名脳外科医にしたところ、グラマリール より、抑肝散の方が副作用が少ないので、と言われて、抑肝散を処方されました。処方されたのが、退院後約2年後でしたが、

飲み始めて、2週間くらいで、心が静かになりました。

急性期は無理でもリハビリ病院で処方頂いていたら、と思いました。

ちなみに心療内科で処方された精神安定剤リボトリールよりよく効きましたし、日中ボーっとすることもありません。

ちなみに主治医の脳外科医は、ベンゾジアゼピン系の精神安定剤は、依存性があるとして、反対しています。

お父様については、大きな子供くらいに思って、見守ってあげましょう。

高次脳機能障害の回復は、年単位ですので、

介護疲れなどなさらずように、気長に考えましょう。

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

高次脳機能障害 更新情報

-

最新のアンケート

高次脳機能障害のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- 広島東洋カープ

- 55345人

- 2位

- mixi バスケ部

- 37847人

- 3位

- 千葉 ロッテマリーンズ

- 37151人