大学の時、西川寧先生が亡くなり、その蔵書の一部が、私が所属する大学のコースに寄贈された。大半は展覧会図録で、同じものが何冊もあったので、そうしたものは一冊を残して学生に配布されることになった。その中に、現代書道二十人展の図録が何年間分もあり、私も十冊ほどもらってきて、書棚に並べておいた。

ある時何の気なしにその図録をめくっていると、作品の図版のコピーがひらりと落ちた。西川先生の作品のものばかりである。作品の図版の横には、鉛筆や万年筆でちょっとしたメモ書きが入っている。そう、これは西川先生が現代書道二十人展に出品した作品について整理されるために図版をコピーにとり、メモを書き込んだものなのである。「昭61 廿人 出」「園中莫種樹」「S59 1984 甲子作」「1986 61年書 旧作」といった文字が見られる。何気ない文字であるけれど、この文字は西川先生のものに間違いない。事実、西川寧著作集や、西川寧展図録等に掲載された西川先生のペン字と比較してみると確かに同じである。

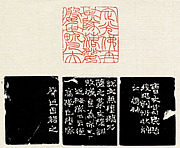

図録を見て、もう一つのことに気付いた。小林斗庵(本来は今酉皿を上から並べた文字)先生の作品もその図録に掲載されているのであるが、その中に「一月廿九日酔」という朱文の印がある。この作品にうっすらと鉛筆の書き入れがあるのである。それは「九」の字の最終部分の画の曲がりの角度が、小林先生の刻では約90°に曲げられているのが、鉛筆の書き入れでは、食い込みを深くし、角度を約45°に直している。そして、2,3回上からなぞった形跡も見られる。

当時すでに篆刻界の泰斗であった小林先生の作品に対してこんなことができるのは西川先生以外にいない。小林先生は、師・河井筌廬亡き後、西川先生に師事した。つまり、この鉛筆の書き入れは、西川先生が弟子の作品に対して行った添削なのである。

もちろん西川先生のこの添削のことは、小林先生は知る由もない。そしてそれ以上に、そうした資料が巡り巡って我が書架に収まっているのは、何とも言えない運命のいたずらに思えるのである。

ある時何の気なしにその図録をめくっていると、作品の図版のコピーがひらりと落ちた。西川先生の作品のものばかりである。作品の図版の横には、鉛筆や万年筆でちょっとしたメモ書きが入っている。そう、これは西川先生が現代書道二十人展に出品した作品について整理されるために図版をコピーにとり、メモを書き込んだものなのである。「昭61 廿人 出」「園中莫種樹」「S59 1984 甲子作」「1986 61年書 旧作」といった文字が見られる。何気ない文字であるけれど、この文字は西川先生のものに間違いない。事実、西川寧著作集や、西川寧展図録等に掲載された西川先生のペン字と比較してみると確かに同じである。

図録を見て、もう一つのことに気付いた。小林斗庵(本来は今酉皿を上から並べた文字)先生の作品もその図録に掲載されているのであるが、その中に「一月廿九日酔」という朱文の印がある。この作品にうっすらと鉛筆の書き入れがあるのである。それは「九」の字の最終部分の画の曲がりの角度が、小林先生の刻では約90°に曲げられているのが、鉛筆の書き入れでは、食い込みを深くし、角度を約45°に直している。そして、2,3回上からなぞった形跡も見られる。

当時すでに篆刻界の泰斗であった小林先生の作品に対してこんなことができるのは西川先生以外にいない。小林先生は、師・河井筌廬亡き後、西川先生に師事した。つまり、この鉛筆の書き入れは、西川先生が弟子の作品に対して行った添削なのである。

もちろん西川先生のこの添削のことは、小林先生は知る由もない。そしてそれ以上に、そうした資料が巡り巡って我が書架に収まっているのは、何とも言えない運命のいたずらに思えるのである。

|

|

|

|

|

|

|

|

mixi印社 更新情報

-

最新のトピック

-

最新のイベント

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

mixi印社のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- お洒落な女の子が好き

- 90068人

- 2位

- 写真を撮るのが好き

- 208325人

- 3位

- 酒好き

- 170698人