ミケランジェロ・ブオナローティ(Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, 1475年3月6日 - 1564年2月18日)は、イタリアルネサンス期の彫刻家、画家、建築家、詩人。名前はミカエル(Michael)と天使(angelo)を併せたもの。

西洋で最も巨大な絵画の一つとも言われるバチカンのシスティーナ礼拝堂の天井フレスコ画や『最後の審判』、パオリーナ礼拝堂にある『聖ペテロの磔刑』、『パウロの改宗』を描いたことでよく知られている。もともとは彫刻家であり、『ピエタ』や『ダビデ像』等の傑作のほかにも『バッカス』、『モーセ』、『ラケル』、『レア』などが有名である。バチカンの『サン・ピエトロ大聖堂』の設計者でもある。

レオナルド・ダ・ヴィンチ、ラファエロ・サンティとともにルネサンスの三大巨匠と呼ばれる。ミケランジェロは長命であり、作品も盛期ルネサンスの時代から、マニエリスムの時代への移り変わりを示している。また躍動的な表現は、次のバロックの時代を準備したといわれる。

ミケランジェロはフィレンツェ共和国(現在のイタリアのトスカーナ州)カプレーゼに生まれた。父ロドヴィコ (Lodovico) はカプレーゼで判事をしていたが、ミケランジェロはフィレンツェで育ち、後に父が大理石の採掘所と小さな工房を構えていたフィレンツェ近郊のセッティニャーノで彫刻家とその妻と共に暮らしていた。

幼少の頃から絵画や彫刻に興味を示し、父親の希望に添わず1488年、13歳でドメニコ・ギルランダイオに弟子入りした。ドメニコは彼の才能に感心し、フィレンツェの支配者だったロレンツォ・デ・メディチに紹介した。ロレンツォはミケランジェロを自宅に引き取り学ばせた。その間にプラトン・アカデミーに集まる人文主義者たちやベルトルド・ディ・ジョバンニなど多くの突出した人々と出会い、芸術に関する着想を広げ、大きな影響を受けた。それだけではなく性に対する感情についても同様に影響を受けた。ミケランジェロはこの時期に『ケンタウロスの戦い』『階段の聖母』の二つの浮き彫りを制作している。

ロレンツォが亡くなった1492年、ロレンツォの子で後継ぎのピエロはミケランジェロへの後援をやめた。これはジロラモ・サヴォナローラの考えであった。ミケランジェロはフィレンツェを離れボローニャで3年ほど生活した。その後すぐの1496年にサンジョルジオ枢機卿がミケランジェロ作の大理石の天使を購入し、彼をローマへと招いた。ミケランジェロはローマで古代彫刻の影響を受けながら、5年の間とどまり、ピエタ(サン・ピエトロ大聖堂)とバッカスを作った。

この間、フィレンツェではメディチ家の追放、サヴォラローナによる神制政治、サヴォナローラの失脚、新たな共和国体制、と政変が続いていた。ミケランジェロはそうした時期のフィレンツェに戻り、1501年に共和国政府の依頼で彼の代表作のひとつであるダビデ像を4年かけて制作した。ダビデ像は市庁舎(のちヴェッキオ宮)前に設置された(現在はアカデミア美術館に移され、市庁舎前にはレプリカが置いてある)。ダビデ像はフィレンツェの共和制のシンボルとなった。また、『聖家族と幼児洗礼者ヨハネ』もこのときに制作している。

1506年、ミケランジェロはローマ教皇ユリウス2世にローマへ呼び戻され、ユリウスの墓廟を制作するよう命ぜられる。墓といっても彫刻を多数並べた巨大な構築物である。しかし多数の仕事を命ぜられたミケランジェロは、制作を何度も中断せざるを得なかった。また墓標の規模も度々変更された。墓廟の制作には40年も関わることになり、モーセ像などが制作された。

1508年、今度はユリウス2世から墓廟の制作より先に バチカン宮殿にあるシスティーナ礼拝堂の天井画を描くよう命じられた。自分は彫刻家であり、画家ではないと拒んだが、しぶしぶユリウスの命令に従った。弟子の仕事ぶりが気にくわず、結局一人で制作を続けた。礼拝堂内に足場を組み、横になって苦しい作業を続け、1512年までの4年間をかけて創世記をテーマにした『天地創造』の大フレスコ画が完成した。

1513年に教皇ユリウスが死ぬと、メディチ家出身のレオ10世(ロレンツォの次男)が教皇に即位し、ミケランジェロにフィレンツェのサン・ロレンツォ教会外観の設計などを命じた。教皇は若い頃、ミケランジェロと共に暮らした間柄でもあるが、気難しい性格のミケランジェロを敬遠し、フィレンツェに遠ざけたといわれる。ミケランジェロは渋々承諾し、図書館やメディチ家礼拝堂の新聖器室などを建設するが、教会の外観は現在に至るも未完成のままである。1527年、教皇クレメンス7世(レオ10世の従弟)のときにローマ略奪が起こると、メディチ家はフィレンツェから再び追放される。共和制に共感したミケランジェロはフィレンツェ共和国の築城長官に就任するが、これはメディチ家に対する背信的な行為であった。

1530年にメディチ家がフィレンツェに復帰すると、ミケランジェロはフランスへ逃亡するが、クレメンス7世はミケランジェロの行為を不問にしてローマに呼び戻す。クレメンスはシスティーナ礼拝堂の祭壇背後の壁画を依頼するが、ミケランジェロは中断していたユリウス2世の墓廟の完成を望み、壁画の仕事には気が進まなかった。しかし、次の教皇パウルス3世が強く催促したため、壁画「最後の審判」を1536年から1541年までかけて完成させた。

1546年には建設工事中であったサン・ピエトロ大聖堂の建築主任となる。当時、構造上の問題や度々の設計変更で工事は停滞していたが、ユリウス2世当時のプラン(建築家ドナト・ブラマンテが構想していた集中式の教会堂)を元に設計し直し、建設を進めていった。1564年ミケランジェロが亡くなったときは、大ドームの基部付近まで工事が進んでいた。

同時代の人の数々の証言から、かっとなりやすい性格だったことがうかがえる。その性格のため若い頃はけんかも多く、あるとき顔を殴られて鼻が曲がってしまった。このためもあって容姿に劣等感を持ち、さらに気難しい性格になってしまった。

性格は

・女性には余り関心がなかったようであるが、既に老年に入った1535年に、ヴィットリア・コロンナ(1492-1547年、ローマ貴族のコロンナ家出身)という未亡人と知り合い、友情を交わすようになる。ヴィットリアに捧げるソネットを数多く作り、「最後の審判」に描かれるマリアはヴィットリアがモデルだといわれる。ヴィットリアが自分より先に亡くなると、ミケランジェロは大いに嘆き悲しんだ。

・仕事に取り掛かるのは遅いが、いざ始めると周囲が驚くほどの速度で仕上げたといわれる。

・彫刻の題材をどうやって決めるかをたずねられた際、「考えたこともない。素材が命じるままに彫るだけだ」と答えた。

・サン・ピエトロのピエタ制作時、当時の枢機卿から「マリアの姿が若過ぎる」と批判を受けたが、それに対し、「罪ある人間は歳をとるが、無原罪の聖母は常人のようには歳をとらないのだ」と答えている。

・システィナ礼拝堂の天井画の製作は大変な重労働であった。上を向いて首を曲げた格好で製作を続けたため首の骨が曲がり、滴る絵の具が目に落ちて視力を損なってしまったという。

・製作初期の段階でユリウス教皇に「完成はいつ頃になるのだ」と聞かれたところ、連日の製作に疲れていたミケランジェロは苛立ち、「私が『出来た』と言った時です」と返答した。これに対し、気の荒いことで知られた教皇は「早く完成させないと足場から突き落とすぞ」と言い返したという。

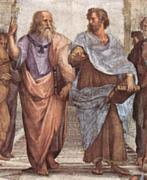

・異常なまでにダ・ヴィンチを嫌っていた。同じ絵に一緒に描かれるのも嫌だったらしく、ラファエロの代表作『アテナイの学堂』にアリストテレス(ミケランジェロ)とプラトン(ダ・ヴィンチ)が並んで描かれているのを知ると、激怒して自分をモデルにした人物をプラトンから遠ざけるように描き加えたという。貴族的な生活をして「万能の天才」と名声が高かったダ・ヴィンチと、庶民的で頑固な努力家だったミケランジェロでは、気が合わなくて当然とも言える。

西洋で最も巨大な絵画の一つとも言われるバチカンのシスティーナ礼拝堂の天井フレスコ画や『最後の審判』、パオリーナ礼拝堂にある『聖ペテロの磔刑』、『パウロの改宗』を描いたことでよく知られている。もともとは彫刻家であり、『ピエタ』や『ダビデ像』等の傑作のほかにも『バッカス』、『モーセ』、『ラケル』、『レア』などが有名である。バチカンの『サン・ピエトロ大聖堂』の設計者でもある。

レオナルド・ダ・ヴィンチ、ラファエロ・サンティとともにルネサンスの三大巨匠と呼ばれる。ミケランジェロは長命であり、作品も盛期ルネサンスの時代から、マニエリスムの時代への移り変わりを示している。また躍動的な表現は、次のバロックの時代を準備したといわれる。

ミケランジェロはフィレンツェ共和国(現在のイタリアのトスカーナ州)カプレーゼに生まれた。父ロドヴィコ (Lodovico) はカプレーゼで判事をしていたが、ミケランジェロはフィレンツェで育ち、後に父が大理石の採掘所と小さな工房を構えていたフィレンツェ近郊のセッティニャーノで彫刻家とその妻と共に暮らしていた。

幼少の頃から絵画や彫刻に興味を示し、父親の希望に添わず1488年、13歳でドメニコ・ギルランダイオに弟子入りした。ドメニコは彼の才能に感心し、フィレンツェの支配者だったロレンツォ・デ・メディチに紹介した。ロレンツォはミケランジェロを自宅に引き取り学ばせた。その間にプラトン・アカデミーに集まる人文主義者たちやベルトルド・ディ・ジョバンニなど多くの突出した人々と出会い、芸術に関する着想を広げ、大きな影響を受けた。それだけではなく性に対する感情についても同様に影響を受けた。ミケランジェロはこの時期に『ケンタウロスの戦い』『階段の聖母』の二つの浮き彫りを制作している。

ロレンツォが亡くなった1492年、ロレンツォの子で後継ぎのピエロはミケランジェロへの後援をやめた。これはジロラモ・サヴォナローラの考えであった。ミケランジェロはフィレンツェを離れボローニャで3年ほど生活した。その後すぐの1496年にサンジョルジオ枢機卿がミケランジェロ作の大理石の天使を購入し、彼をローマへと招いた。ミケランジェロはローマで古代彫刻の影響を受けながら、5年の間とどまり、ピエタ(サン・ピエトロ大聖堂)とバッカスを作った。

この間、フィレンツェではメディチ家の追放、サヴォラローナによる神制政治、サヴォナローラの失脚、新たな共和国体制、と政変が続いていた。ミケランジェロはそうした時期のフィレンツェに戻り、1501年に共和国政府の依頼で彼の代表作のひとつであるダビデ像を4年かけて制作した。ダビデ像は市庁舎(のちヴェッキオ宮)前に設置された(現在はアカデミア美術館に移され、市庁舎前にはレプリカが置いてある)。ダビデ像はフィレンツェの共和制のシンボルとなった。また、『聖家族と幼児洗礼者ヨハネ』もこのときに制作している。

1506年、ミケランジェロはローマ教皇ユリウス2世にローマへ呼び戻され、ユリウスの墓廟を制作するよう命ぜられる。墓といっても彫刻を多数並べた巨大な構築物である。しかし多数の仕事を命ぜられたミケランジェロは、制作を何度も中断せざるを得なかった。また墓標の規模も度々変更された。墓廟の制作には40年も関わることになり、モーセ像などが制作された。

1508年、今度はユリウス2世から墓廟の制作より先に バチカン宮殿にあるシスティーナ礼拝堂の天井画を描くよう命じられた。自分は彫刻家であり、画家ではないと拒んだが、しぶしぶユリウスの命令に従った。弟子の仕事ぶりが気にくわず、結局一人で制作を続けた。礼拝堂内に足場を組み、横になって苦しい作業を続け、1512年までの4年間をかけて創世記をテーマにした『天地創造』の大フレスコ画が完成した。

1513年に教皇ユリウスが死ぬと、メディチ家出身のレオ10世(ロレンツォの次男)が教皇に即位し、ミケランジェロにフィレンツェのサン・ロレンツォ教会外観の設計などを命じた。教皇は若い頃、ミケランジェロと共に暮らした間柄でもあるが、気難しい性格のミケランジェロを敬遠し、フィレンツェに遠ざけたといわれる。ミケランジェロは渋々承諾し、図書館やメディチ家礼拝堂の新聖器室などを建設するが、教会の外観は現在に至るも未完成のままである。1527年、教皇クレメンス7世(レオ10世の従弟)のときにローマ略奪が起こると、メディチ家はフィレンツェから再び追放される。共和制に共感したミケランジェロはフィレンツェ共和国の築城長官に就任するが、これはメディチ家に対する背信的な行為であった。

1530年にメディチ家がフィレンツェに復帰すると、ミケランジェロはフランスへ逃亡するが、クレメンス7世はミケランジェロの行為を不問にしてローマに呼び戻す。クレメンスはシスティーナ礼拝堂の祭壇背後の壁画を依頼するが、ミケランジェロは中断していたユリウス2世の墓廟の完成を望み、壁画の仕事には気が進まなかった。しかし、次の教皇パウルス3世が強く催促したため、壁画「最後の審判」を1536年から1541年までかけて完成させた。

1546年には建設工事中であったサン・ピエトロ大聖堂の建築主任となる。当時、構造上の問題や度々の設計変更で工事は停滞していたが、ユリウス2世当時のプラン(建築家ドナト・ブラマンテが構想していた集中式の教会堂)を元に設計し直し、建設を進めていった。1564年ミケランジェロが亡くなったときは、大ドームの基部付近まで工事が進んでいた。

同時代の人の数々の証言から、かっとなりやすい性格だったことがうかがえる。その性格のため若い頃はけんかも多く、あるとき顔を殴られて鼻が曲がってしまった。このためもあって容姿に劣等感を持ち、さらに気難しい性格になってしまった。

性格は

・女性には余り関心がなかったようであるが、既に老年に入った1535年に、ヴィットリア・コロンナ(1492-1547年、ローマ貴族のコロンナ家出身)という未亡人と知り合い、友情を交わすようになる。ヴィットリアに捧げるソネットを数多く作り、「最後の審判」に描かれるマリアはヴィットリアがモデルだといわれる。ヴィットリアが自分より先に亡くなると、ミケランジェロは大いに嘆き悲しんだ。

・仕事に取り掛かるのは遅いが、いざ始めると周囲が驚くほどの速度で仕上げたといわれる。

・彫刻の題材をどうやって決めるかをたずねられた際、「考えたこともない。素材が命じるままに彫るだけだ」と答えた。

・サン・ピエトロのピエタ制作時、当時の枢機卿から「マリアの姿が若過ぎる」と批判を受けたが、それに対し、「罪ある人間は歳をとるが、無原罪の聖母は常人のようには歳をとらないのだ」と答えている。

・システィナ礼拝堂の天井画の製作は大変な重労働であった。上を向いて首を曲げた格好で製作を続けたため首の骨が曲がり、滴る絵の具が目に落ちて視力を損なってしまったという。

・製作初期の段階でユリウス教皇に「完成はいつ頃になるのだ」と聞かれたところ、連日の製作に疲れていたミケランジェロは苛立ち、「私が『出来た』と言った時です」と返答した。これに対し、気の荒いことで知られた教皇は「早く完成させないと足場から突き落とすぞ」と言い返したという。

・異常なまでにダ・ヴィンチを嫌っていた。同じ絵に一緒に描かれるのも嫌だったらしく、ラファエロの代表作『アテナイの学堂』にアリストテレス(ミケランジェロ)とプラトン(ダ・ヴィンチ)が並んで描かれているのを知ると、激怒して自分をモデルにした人物をプラトンから遠ざけるように描き加えたという。貴族的な生活をして「万能の天才」と名声が高かったダ・ヴィンチと、庶民的で頑固な努力家だったミケランジェロでは、気が合わなくて当然とも言える。

|

|

|

|

|

|

|

|

知識としてのルネサンス美術 更新情報

-

最新のイベント

-

まだ何もありません

-

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

知識としてのルネサンス美術のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- mixi バスケ部

- 37863人

- 2位

- お洒落な女の子が好き

- 90062人

- 3位

- 写真を撮るのが好き

- 208310人

![[芸術家×アート好]交流コミュ](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/71/77/297177_54s.gif)