哲学余聞(その1)

ここに掲載しました「哲学余聞」は、私がSchopenhauerという哲学者はどんなひとなのだろうと、ネットであれこれ探索しているうちに出会った文章です。

それをコピペしたのですが、迂闊にも本文を書かれた著書などの出典が不明でありますが、これほど理解しやすくコンパクトに書かれた資料はありません。

そこで、著者には大変失礼ではありますが、「哲学余聞」なるタイトルの全文をそのまま掲載しますことをお許し賜りたいと存じます。

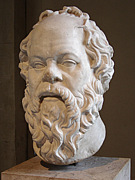

なお、原典文中には数葉の写真が挿入されていたと思われますがこれも失われております。

■

「妻を娶(めと)らば才長けて、見目(みめ)麗しく 情(なさけ)ある 友を選ばば書を読みて 六分の侠気 四分の熱」というものだ。メロディも浮かぶだろう。

デカンショ デカンショで半年暮らす よいよい

あとの半年ゃ 寝て暮らす

よーい よーい デッカンショ!

ショーペンハウアーの哲学を一言でいうなら、「世界は意志の発現である」というものだ。世界そのものが意志をもっているということを言う。

これが何を意味するかはあとで説明するが、意志は世界でありうるというメッセージになっているのは、わかると思う。意志によって世界を語ろうというのだから、たいそう強い哲学だ。もっとも、ここで意志といっているのは、ラテン語でいえば「リベルム・アルビトリウム」のことで、「自由意志」のことをさす。リベルム・アルビトリウムは古代ギリシアから問題にされてきたもので、必ずしも人間の意志をさすとはかぎらない。むしろ自然や世界や宇宙にひそむ力の発動を「自由意志」とみなした。

ところが、これをカントが「物自体」のリベルム・アルビトリウムまでもちこんだのである。話はここから展開していく。

周知のことだろうけれど、プラトンは感覚にあらわれる世界は真の実在ではないと考えた。「洞窟の比喩」はそのことを説明するための巧みな方便で、洞窟の中で火の前に映し出されて壁に映る影像(エイドーラ)は、ずっと洞窟にいて洞窟の全貌を知らない人間にとっては世界であるが、真の世界ではないとした。

真の世界は、その洞窟を出て洞窟全体を眺める者にしか見えてはこない。プラトンはだから、人間は目に見えていない「イデアという世界」に包まれているはずだとした。

これに対してデカルトは、物と心はひとつではなく、物質界と精神界はおのずから分断されていると見た。有名な二分論(ダイコトミー)の出現である。「我思う、ゆえに我あり」の、「我思う」の精神と、「我あり」の物質性は、ただちに合流できないと見たわけだ。いや、デカルトはこれを截然と分離してしまったのだ。デカルトの哲学的犯罪とさえ言われている。

カントも大筋では二分論を踏襲した。ただし精神と物質を分けるのではなくて、感性界と悟性界とを分けた。感知できる現象が所属するのが感性界で、物自体が属するのは悟性界だとした。

カントのいう「物自体」は現象の背後にひそむもので、認識の限界をこえている。知ることができないもの、それが物自体である。そう、カントは見た。その知りえないものは「ヌーメノン」(可想体)ともよばれた。しかし人間は、おそらくこの両方を感知していく必要がある。それなら真の認識は、感性と悟性の総合のうえに成り立つはずだとカントは考えた。

ここまでが「デカンショ」の、デとカンのところだ。

で、やっとここからがショーペンハウアーになるのだが、ところがショーペンハウアーは、デカルトやカントが「物質界」とか「物自体」とみなしたところのものを、大胆にも「意志」とみなしたのである。

いったいそんなことがありうるのかというほどの、見方の転換だった。しかもこの「意志」は、世界にあまねく広がっているリベルム・アルビトリウムではなかった。もっと妙なものだった。

いや、早とちりしてはまずい。これは物活論なのではない。アニミズムを持ち出したのではない。ユングやエリアーデのように、意志にアニマやアニムスを想定したのではないのだ。見えている世界をふくむ感知できない世界そのものに意志があって、その一部を、人間は適当に切り取っているとみなしたのである。

このことがどういう意味をもつかは、にわかには理解しにくいかもしれない。物自体が意志だと言っておきながら、その物自体の意志が何かにあらわれるのではなくて、そこから人間が勝手な意志を切り取っているというのだから、いったい世界の意志は人間の意志にろくなものしか提供していないように思えるからだ。

しかしもし、ショーペンハウアーが言うように、そのような物自体が意志ならば、世界そのものはもともと「見えない意志」だということになる。それを人間は一知半解に反映して、自分の意志と思いこんでいるということになる。ショーペンハウアーの哲学が「意志の形而上学」といわれるのは、ここだった。

が、ここからがなかなかややこしい。紆余曲折がある。

ふつう、意志といえば何事かを意識的に追求したり、意欲していることをいう。けれどもショーペンハウアーがいう意志は、きわめて反理性的な意志なのだ。

誤解をおそれずわかりやすくいうのなら、意志には大別して二種類のものがあって、一般的な意味で「何かをしようとしている意志」と、他方で「無目的に人間をかりたてる意志」とがあって、ショーペンハウアーにおいてはこの後者のほうの意志が主題となったのだった。

のちのことになるけれど先に言っておくと、このようなショーペンハウアーの意志は「意志は盲目である」というフレーズとともにかなり拡大解釈されて、フロイトに深い影響をもたらした。フロイトの「リビドー」「エス」「トリープ」などは、ほぼショーペンハウアーの意志をつきつめたものだった(第895夜・第582夜・第951夜参照)。

しかし、このように見るだけではショーペンハウアーの意志の哲学はまだ、ほとんどわからない。むしろ、ショーペンハウアーが「盲目の意志」に注目したのだとしたら、問題は「盲目の意志」の否定によってしか何かが始まらないと見ただろうと予想する必要がある。

そうなのだ、ショーペンハウアーはここからしか「生の哲学」が切り開けないと見たはずなのである。

これまたのちのことになるが、このようにショーペンハウアーを読むべきだということに気がついたのが、ニーチェだった。詳しいことは第1023夜(第4巻所収)に書いておいたので、ここではいたずらな説明を重ねないが、今日のショーペンハウアー解釈ではニーチェ以降の解釈がたいていは前提になっている。

ここに掲載しました「哲学余聞」は、私がSchopenhauerという哲学者はどんなひとなのだろうと、ネットであれこれ探索しているうちに出会った文章です。

それをコピペしたのですが、迂闊にも本文を書かれた著書などの出典が不明でありますが、これほど理解しやすくコンパクトに書かれた資料はありません。

そこで、著者には大変失礼ではありますが、「哲学余聞」なるタイトルの全文をそのまま掲載しますことをお許し賜りたいと存じます。

なお、原典文中には数葉の写真が挿入されていたと思われますがこれも失われております。

■

「妻を娶(めと)らば才長けて、見目(みめ)麗しく 情(なさけ)ある 友を選ばば書を読みて 六分の侠気 四分の熱」というものだ。メロディも浮かぶだろう。

デカンショ デカンショで半年暮らす よいよい

あとの半年ゃ 寝て暮らす

よーい よーい デッカンショ!

ショーペンハウアーの哲学を一言でいうなら、「世界は意志の発現である」というものだ。世界そのものが意志をもっているということを言う。

これが何を意味するかはあとで説明するが、意志は世界でありうるというメッセージになっているのは、わかると思う。意志によって世界を語ろうというのだから、たいそう強い哲学だ。もっとも、ここで意志といっているのは、ラテン語でいえば「リベルム・アルビトリウム」のことで、「自由意志」のことをさす。リベルム・アルビトリウムは古代ギリシアから問題にされてきたもので、必ずしも人間の意志をさすとはかぎらない。むしろ自然や世界や宇宙にひそむ力の発動を「自由意志」とみなした。

ところが、これをカントが「物自体」のリベルム・アルビトリウムまでもちこんだのである。話はここから展開していく。

周知のことだろうけれど、プラトンは感覚にあらわれる世界は真の実在ではないと考えた。「洞窟の比喩」はそのことを説明するための巧みな方便で、洞窟の中で火の前に映し出されて壁に映る影像(エイドーラ)は、ずっと洞窟にいて洞窟の全貌を知らない人間にとっては世界であるが、真の世界ではないとした。

真の世界は、その洞窟を出て洞窟全体を眺める者にしか見えてはこない。プラトンはだから、人間は目に見えていない「イデアという世界」に包まれているはずだとした。

これに対してデカルトは、物と心はひとつではなく、物質界と精神界はおのずから分断されていると見た。有名な二分論(ダイコトミー)の出現である。「我思う、ゆえに我あり」の、「我思う」の精神と、「我あり」の物質性は、ただちに合流できないと見たわけだ。いや、デカルトはこれを截然と分離してしまったのだ。デカルトの哲学的犯罪とさえ言われている。

カントも大筋では二分論を踏襲した。ただし精神と物質を分けるのではなくて、感性界と悟性界とを分けた。感知できる現象が所属するのが感性界で、物自体が属するのは悟性界だとした。

カントのいう「物自体」は現象の背後にひそむもので、認識の限界をこえている。知ることができないもの、それが物自体である。そう、カントは見た。その知りえないものは「ヌーメノン」(可想体)ともよばれた。しかし人間は、おそらくこの両方を感知していく必要がある。それなら真の認識は、感性と悟性の総合のうえに成り立つはずだとカントは考えた。

ここまでが「デカンショ」の、デとカンのところだ。

で、やっとここからがショーペンハウアーになるのだが、ところがショーペンハウアーは、デカルトやカントが「物質界」とか「物自体」とみなしたところのものを、大胆にも「意志」とみなしたのである。

いったいそんなことがありうるのかというほどの、見方の転換だった。しかもこの「意志」は、世界にあまねく広がっているリベルム・アルビトリウムではなかった。もっと妙なものだった。

いや、早とちりしてはまずい。これは物活論なのではない。アニミズムを持ち出したのではない。ユングやエリアーデのように、意志にアニマやアニムスを想定したのではないのだ。見えている世界をふくむ感知できない世界そのものに意志があって、その一部を、人間は適当に切り取っているとみなしたのである。

このことがどういう意味をもつかは、にわかには理解しにくいかもしれない。物自体が意志だと言っておきながら、その物自体の意志が何かにあらわれるのではなくて、そこから人間が勝手な意志を切り取っているというのだから、いったい世界の意志は人間の意志にろくなものしか提供していないように思えるからだ。

しかしもし、ショーペンハウアーが言うように、そのような物自体が意志ならば、世界そのものはもともと「見えない意志」だということになる。それを人間は一知半解に反映して、自分の意志と思いこんでいるということになる。ショーペンハウアーの哲学が「意志の形而上学」といわれるのは、ここだった。

が、ここからがなかなかややこしい。紆余曲折がある。

ふつう、意志といえば何事かを意識的に追求したり、意欲していることをいう。けれどもショーペンハウアーがいう意志は、きわめて反理性的な意志なのだ。

誤解をおそれずわかりやすくいうのなら、意志には大別して二種類のものがあって、一般的な意味で「何かをしようとしている意志」と、他方で「無目的に人間をかりたてる意志」とがあって、ショーペンハウアーにおいてはこの後者のほうの意志が主題となったのだった。

のちのことになるけれど先に言っておくと、このようなショーペンハウアーの意志は「意志は盲目である」というフレーズとともにかなり拡大解釈されて、フロイトに深い影響をもたらした。フロイトの「リビドー」「エス」「トリープ」などは、ほぼショーペンハウアーの意志をつきつめたものだった(第895夜・第582夜・第951夜参照)。

しかし、このように見るだけではショーペンハウアーの意志の哲学はまだ、ほとんどわからない。むしろ、ショーペンハウアーが「盲目の意志」に注目したのだとしたら、問題は「盲目の意志」の否定によってしか何かが始まらないと見ただろうと予想する必要がある。

そうなのだ、ショーペンハウアーはここからしか「生の哲学」が切り開けないと見たはずなのである。

これまたのちのことになるが、このようにショーペンハウアーを読むべきだということに気がついたのが、ニーチェだった。詳しいことは第1023夜(第4巻所収)に書いておいたので、ここではいたずらな説明を重ねないが、今日のショーペンハウアー解釈ではニーチェ以降の解釈がたいていは前提になっている。

|

|

|

|

|

|

|

|

池田晶子の哲学エツセイを継ぐ 更新情報

-

最新のイベント

-

まだ何もありません

-

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

池田晶子の哲学エツセイを継ぐのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- mixi バスケ部

- 37862人

- 2位

- お洒落な女の子が好き

- 90061人

- 3位

- 写真を撮るのが好き

- 208309人