池田さんは、哲学を誰にでもわかるように平易な文章で書いているつもりでしょうが、読者にしてみれば小説を読むような気軽さではなかなか理解し得ないと思います。

でも、腰をおちつけてじっくり読むに値するのがこの『残酷人生論』(池田晶子著:情報センター出版局刊)です。

では、プロローグから読んでいきましょう。そして、「うん、そうだ」と合点のいくところがあったら自分の思いを書き加えていくと、哲学することが楽しくなります。

*************************************************

■プロローグ

「人生論」という、むろん知ってはいたけれど、とうに忘れていた古めかしい響き、ああ、「あの」人生論__。

往年の哲学青年たちは、切なくも甘く、懊悩(おうのう)したのだった、「人生、いかに生くべきか」。

そしてまた、それらの書物は、厳(おごそ)かにも優しく、答えてくれたのだった、「人生、かく生きるべし」。

ところで、この本、新式の人生論。ああ、「あの」人生論と思って手に取ると、おや、うえに「残酷」と、ついている。「残酷人生論」。なんだ、これは。

甘くみるな

この書は懊悩の書ではない

しかしまた、慰撫(いぶ)の書でもない

何の書かというと、たんなる思考の書である。しかし、この「たんなる」の、世にいかに困難であることか、まさにあれら凡百の示すところではなかったか。

考えることは、なやむことではない。

世の人、決定的に、ここを間違えている。人が悩むのは、きちんと考えていないからにほかならず、きちんと考えることができるなら、人が悩むこということなど、じつはあり得ないのである。

なぜなら、悩むよりも先に、悩まされている事柄の「何であるか」が考えられていなければならないからである。

「わからないこと」を悩むことはできない。「わからないこと」は考えられるべきである。ところで、「人生いかに生くべきか」と悩んでいるあなた、あなたは人生の何をわかっていると思って悩んでいるのですか。

悩むのではなく考えるということが、いかほど人を自由に、強く、するものか。

普通に人が、「悩む」という言い方で悩んでいる事柄は、内容としては、人さまざまである。

人さまざまに、じつによく人は悩んでいる。しかし、その内容においていかに人さまざまであれ、その形式においてはそれらはすべて、「私とは何か」「なぜ生きているのか」「死ぬとはどいうことなのか」といった、いくつかの基本形に必ず集約されるのである。

「哲学」というものの考え方は、誰がどのように考えてもそのように考えられるという仕方で、これらの事柄を「考える」のであって、これらの事柄を難しい言葉でもって「悩む」のではない。

これらの事柄を「個人の悩み」として悩むのでは決してないのだ。だからこそ人は、より自由に、より力強くもなれるのである。

右のような事柄を、考え方の筋道に沿った仕方できちんと考え、納得と確信を手にし、さらなる段階へ進むという筋道は、少なくとも私にとっては、切なる悦(よろこ)びなのだった。そして、私がそうだということは、むろんほかの誰もがそうなのだと、こう思っていたのだった。ところが、なんと、人は言うのだった、「それは、残酷だ」。

ならば、私はこう言おう。考えるということは、残酷なことである。ぐずぐず悩むことに人を甘やかさない、ありもしない慰めで人を欺(あざむ)かない、人生の姿だけを、きちんと疑い考えることによって、はっきりと知るというこのことは、なるほどその意味では残酷なことである、と。

むろん、残酷なる真実を知るよりも、甘たるい悩みに憩(いこ)っていたい人は、そうすればよろし。

人は、自分の望むようにしか生きられないというのも、これはこれでまた残酷な真実であろうからである。

ところで、真実を知ることを残酷だと言えるためには、人は、知られる真実が残酷であるかどうかを、先に知っていなければならないのではなかったか。

ただ真実を知ることをのみ希(ねが)うのなら

さらに、疑え

■死はどこにあるのか

以前は死の話をすると、たいていはそれは「自殺」の意にとられた。付き合う人々の年齢が相対的に高くなってくると、さすがにそういうことは少なくなってきた。それでもたいていの人はまだ、死を、いつか先のやはり自分とは別のことだと思っている。

人々はそう思っている

私にはそれがわかる

なぜわかるかというと、まあ、わかるのである。もううんと高齢の、傍目(はため)にはもう、と思われるような人でさえ、それでも自分の死を明日かもしれないとは思っても、今のここだとは思っていない。まず思っていない。なぜ思わずにいられるのか、それが私にはわからない。

死を、今の今ではない、いつかの先に設定して生きる人生の構え、これが私には本当に理解できないのだ。別に責めているわけではないのだけれど。

5 2007年11月16日 18:05 karlurda 「人生の意味」と誰もが言う。あれやこれや、求めたり、悩んだり。「一度限りの人生だから」。

しかし、それは、本当か。本当にそう思ったうえでの、あれやこれやなのか。

「一度限りの」と思うためには我々は、何について考えておかなければならなかったはずか。

直線的に前方へと進行してゆくと思われている時間軸の、その終端と思われるかの地点は、じつは茫漠と消えるにまかせたままではないか。人生を画然たる線分として限るためのもう一方の端を、人はじつは見出してはいないはずなのである。それなら、「一度限りの」という前提もまた、もろとも、ほろほろ、崩れ始めるはずではないのか。

誤解なきように、私は、人生は一度限りではないと言っているのではない。前世とか来世とか転生とか、何かその手のことを言おうとしているのでは今はない。

そうではなくて、もしも人が、人生は一度限りであるということを前提にその意味を求めようとするならば、生における死の位置を明確にしておくことなしには、それは不可能だと言っているのだ。

ならば死はどこにあるか。終端におけるそれが、あくまでも不分明なままならば、私たちは死を、生のどこに見出すことができるのか。

今のここ

と、私は言った。生を生たらしめているものは、生ではないものすなわち死である。瞬間瞬間の生を瞬間瞬間の生たらしめているものは、瞬間瞬間の死である。だから死は今のここにある、と私は言ったのだ。

ところで、

「ここ」とは、どこか

「ここ」と言うとき、そこはもうここではない

「ここ」なんて、どこにもない

だから死はない、したがって生もない

なんとまあ不可思議にも明瞭すぎる話

なのに、これがたいていの人には、全然明瞭ではないのである。生は確かで、死はなんとなく先のことなのである。そうして漠然と根拠なく設定した期間のうちに、あれを求めたり、これを悩んだり。例のライフプランてやつ。私、そんなの生まれて一度も持ったことがない。

それじゃまるで人生に意味なんかないみたいじゃないですか

そんなの私の知ったこっちゃないわよ。別に責めてるわけでなし、好きに生きればいいのだし。

ただ、少なくとも私は、生来の変てこな論理癖によって、生は確かで死は先のこととして人生の意味を求める仕方は、もしも人生に意味を求めるとするならば、決定的な勘違いだと知っている、というそれだけのことである。

(「Ronza」九五年六月号)

■人はなぜ死を恐れるのか

前項での死の話は、生が生なのは死があるから生なのだが、死は無であり、無は無いから無なのだから、死なんてものはじつは無い、したがって生もまた人が信じている仕方では確かではない、といった極めて論理的な話でした。

で、この項は、論理的でなく現実的な話かというと、やっぱりそんなことはないのである。普通に人が、「論理的にはそうだが現実的には」という言い方で言う「現実」という言葉、それをこそ明らかならしめるための論理なのだから、この言い方はあべこべである。

そんなふうな逃げ道など最初からないと、潔く腹をくくったほうがいい。現実を現実たらしめているところの論理のほうが、現実以上に現実的なのだ、ヘーゲルという人もそう言った。「すべて現実的なものは理性的である」。べつにヘーゲルが言わなくたって、そうなものはそうなのだから仕方ない。私のせいではない。

私は自分のことを変わっていると思ったことはなかったのだが、あんまり人が変わってると言うので、どこがそんなに変わっているのか、考えてみたことがある。

そして、その最たる要因は、どうやら「いのち根性が全然ない」、というここにあるらしいと気がついた。

「いのち根性」、これは私の造語なのだが、とくに生きていたいというふうには思わないのである。したがってそれは、死にたいということともまた少し違うのだが、死ぬのがちっとも嫌でないので、人がなぜ死ぬのをさほどに厭(いと)うのか、それが私にはわからないのである。

とはいえじつは、わかっている。普通に人が、死ぬのは嫌だと思っているのは、死んだら、したいこと、したかったことが、もうできなくなるという理由によるようだ。しかし、これはおかしい。なぜなら、死んだら、したいことができないと悔やんでいるところの主体も、無いはずだからである。

可能性を失ったと思うところの主体が無いのだから、可能性を失うということも、ないのである。すると人は、何を失うことを恐れて、死を恐れているのだろう。

失うことは怖くないが、死んだら無になる、それが怖い

しかし、これもやはりおかしい。無なら無で、無を恐れている主体もそこにはないはずだから、無を恐れるということも、やはりできないはずである。

いや、生の側から見た無としての死がこわいのだ。

それならなおのこと、これはおかしい。生の側から死を見るとは、いったいどういうことなのか。無を見るとはどういうことなのか。見たらそれは、無ではないではないか。

どんなに頑張って、どの角度から考えてみても、無なんてものは絶対に無いのだ。我々には死なんてものは、無いのだ、無なのだ、あり得ないのだ。

なのに人は、無であることころの死を恐れる。つまり、現実には「無いもの」を恐れていきているのだから、こんなに非現実的な態度ったらない。現実を直視せよ。

無いなら無いで、それに越したことはないではないか

根っからものぐさな体質の私は、むしろそう感じる。確かソクラテスもそう言った。「夢を見ない眠りほどの幸福は人生にはない。死もまたそうであれば」。

しかし、である。悔しいかな、ああ悔しいかな、無い無いから無なのだった、我々には在(あ)ることしかできないのだった。生きようが死のうが、存在することしか我々にはできないのだ。

私などには、このほうが、よほど困る。絶対無を渇望しつつ永劫に存在するこの「私」を、ああ、どうしてくれましょう。

(九六年九月号)

■精神と肉体という不思議

私は、自分は生きるのによくよく向いていないと思う。

この場合の「生きる」というのは「生活する」「生存する」の意であって、人がしばしば、生活や生存それ自体のことを「生きる」と称するのを、いまもって理解できない。

せんだって、私は、「いのち根性」が全然ないから私は変わっていると思われるようだと書いたが、これにはもうひとつのバージョンがあって、「精神以外のものを価値と思ったことがない」。

ものごころついたときから私は、この世に精神性以外のものがあると思ったことがなく、人が精神性意外のものを価値として生きているのは、あれは一種の韜晦(とうかい)なのだ、あれはああいうフリをしているだけなのだと、わりと最近まで思い込んでいたのだ。

だから、あれは、フリではない、まるきり本気なのだと気づいたときには驚いた。驚いたけれども、やっぱり私は変わらなかった。したがって、人からは変わっていると思われるのは当然なのだ。なぜなら、人は多く、生活や生存がなければ精神性もないと思っているからである。

そうでもしなければ生きられないではないか

他人事みたいに不満を言うから、私は答えた。

そうまでしてまでなぜ生きるのか

生活や生存それ自体を価値として生きることができるなら、それで不満はないはずではないか。私は、精神性以外のものすなわち生活や生存それ自体、いわんや金銭や物品それ自体を価値として生きることが、どうしても、できない。できないその見返りとして、私は、死を恐れないという特権を得ているのだからと。

まあ、ほとんど通じたことはなかったが、普通には人は、わかりたくない理屈は、わからないものだからである。

かく言う私も、わかりたくない理屈は、わからない。生活や生存のために生きる気がない。精神性以外を価値として生きることを「生きる」とは認めない。それで私は、生きるのにはまったく不向きだと思っているわけだが、あるとき、ふと、妙な考えが来た。

ひょっとして、人間は例外なく、生きるのに不向きなのではないか。不向きだから、死ぬのではないか。

これは、どういうことか。精神と肉体という在り方の異なるふたつのものが、なぜだかひとつになって人間である。ここに、どうしても無理があると思われる。

精神だけなら、人は死なないのではないか

ところで、死なんてものはどこにみ無いのだった。普通に人が「死」と思っているのは、死体すなわち死んだ肉体のことであって、死体は在るが、しかし死は無いのである。肉体は死ぬが、死は無いのだったら、精神は在るのではないか、生きるのではないか。

さて、右の「生きる」がすでに、「生活する」「生存する」の意でなくなっているのは明らかである。「死体が生存する」という意味を成さないからである。事態のこのような奇妙さを、やはり認識した昔の人々、たとえばイエス・キリストなどは、それで、このように言ったわかけだ。

「生きながら、私において死ぬ者は、永遠の生命を得るであろう」

ぐっと人生訓ふうにして、

「人はパンにみにて生くるにあらず」

(九六年十一月号)

■死んだ人は生きている

私は、他人の死というものを、「悲しい」というより、むしろ「おかしい」「変だ」というふうに感じる。

というのは、死んだ人は死んでいるのだから、自分の死を悲しいとは思っていないはずなのだから、悲しいと思っているのは、したがって、死んだその人ではなくて、生きている側の人である。生きている側の人が、死んだ人はさぞ悲しかろうと思って、そのことで悲しく思ったりするのである。

しかし、死んだ人は悲しくはないのだから、死んだ人のことを悲しく思って生きている人は、すると一方的に悲しんでいるだけということになる。悲しみというものは、多分に、自分勝手なものなのである。生まれてきた子供が、喜んでいるかわからないのに、一方的に喜んでいるのと同じである。

そんなふうな視点をもつと、人の死を悲しむというのは、かえって何かこう分を越えたことをしているような気持ちに、私はなる。

「いつまでも悲しんでいると、死んだ人も悲しみますよ」

という慰めは、よく考えてみると、よく出来ていて、自分が悲しいから悲しいというのは、死んだ人にとっちゃ、知ったこっちゃないことのはずだからである。

「泣かれたって困る」

もし思うとしたら、死んだ人は思うのではないか。思うわけ、ないが。

さすがにその場でそう言ったことはないが、人が死ぬのは「変だ」と感じ、ときに爆笑したくなって困るのが、葬儀の最中である。

人は、お葬式というあのセレモニーによって、いったい「何を」しているのだろう。「死者を送る」「冥福を祈る」「弔辞を読む」、これらすべて、

死んだひとは生きている

と思っているのでなければ、あり得ない行為ではないか。死んだ人は生きている、何らかの形で存在していると思っているのでなければ、人が死者のために何かをするなど、あり得ないはずではないか。しかし、そう思っているなら、なぜ人はお葬式で悲しんでいるのか。それこそ、生者の側の得手勝手ではないのか。

生きている人が死ぬ、死んで居(い)なくなる、ということは、どう考えても変なことだ。人がそれを「変だ」と思うより、「悲しい」と思うことのほうが多いのは、人生という出来事を、形式の側からでなく内容の側から見ることに慣れているからだ。

人生の内容とは、自分は誰かであって、苦しみとか喜びとかの感情とともに、前方へ向かって生きているといったような意味的内感である。対して、人生の形式とは、ほかでもない、生死というこの枠である。枠それ自体は、無時間、非意味、非人称である。どうしてそうなのか、それこそ私のしったこっちゃないから、それは形式と呼ばれるのである。

ところで、この形式をそうと見ているところのこれ、これは、それでは、だれなのか。巨大な疑問符(はてな)が、ここにおいて笑いへと炸裂する。しかし、お葬式の最中だけは、やはり、まずい。

非意味の形式の側から、意味らしき内容の側を見るときの端的な感情、これをひとことで言うと、「あ、ばかばかし」となる。

私は自分の人生の毎瞬を、わりとそんなふうに感じる。馬鹿にしているのではない。可笑しいのである。お葬式で泣かれても、ちょっと困る。

自分の葬式、式次第を指示しておく人がいるという。あるいは、夫と同じ墓かに入るのは「いやだ」とか。内容のほうから形式をみようとするときに起こりがちな、ほほえましい勘違いである。私ならいっそ、私の葬式をこのように指示しておく。泣いてはならない、しかしまた、決して笑ってはならない、と。

(九六年十二月号)

■生死とは論理である

立花隆さんという人は、おっちょこちょいな人だなあ。先日、NHKの「人間大学」で、臨死体験の話をされているのを聞いて、私は思った。気持ちはわかるのだけれど。

政治や経済、せいぜいインターネットぐらいまでなら、調査とデータとデータ分析で、わかりたいことはわかるだろうが、こと、「死」、生きているというまさにそのことにおいて誰ひとりわかるわけのない死について、調査とデータとデータ分析でわかるだろうと思って頑張っている立花さんは、ちょっと気の毒みたいだ。

カテゴリー・エラーというより、ジャーナリズムの限界だろう。私は聞いていて、なんだか痒くなるような心地がした。臨死体験者の何パーセントはお花畑を見、さらに何パーセントはそこで先に死んだ人に会った。これだけの事例で性急に結論づけるわけにはいかないが、さらなる調査にいよって、臨死体験はどうも現実のものと言えるのではなかろうか。

そんなに知りたいのなら、死んでみれば!

意地悪でなく、率直に私はそう思った。何百何千の事例を集めたところで、臨死体験を語る人は、ひとり残らず、生きている

人である。死を語っているのは、生きている人である。あれは、どこまでも、生きている人の言葉なのである。生きてる人に、死のことは、逆立ちしたって語れやしないのだ。そして、死んでいる人には、逆立ちも、語ることも、できやしないのだ。したがって、どうしても生きているうちに死のことを知りたいのなら、自分で死んでみるしかないのである。

生死について考えるためには、事例は不要だ。論理だけで十分なのだ。氏においては、「死とは何か」という問いに対して、事例によって答えが為(な)される。その限り、「死とは何か」と問いながらも、じつは「死」は氏にとって、すでに自明とされているのだ。

事例によって答えが為されるそのようなものとして、すでに自明なものなのだ。しかし、何が自明か。自明ならば、なにゆえにそのように思い悩んでおられるのか。つまり、「死とは何か」と問うて、事例によって答えが為されるところのその「死」

こそが、問われているのだから、事例はその答えにならないということである。

あるいはまた、「死後の世界は在るか無いか」という問い方が為される。何をもって「死」と言うかが明瞭でないのに、何をもって「死後」と言うべきか。在る側の我々が、「在る」と言うなら同じ「在る」だし、無いなら無いで、無いことの無いを、在る我々にいかにして知り得ましょうか。

さらにまた、「脳内現象」か「現実体験」か、という判別の仕方が為される。脳内現象なら幻覚で、現実体験こそ本当ということらしい。しかし、なぜ脳内現象が現実体験であってはならないのか。脳以外の何が現実を体験しているというのか。

幽体離脱なるものは「脳外体験」であるとして、それすら脳の見る夢であって何の不都合があろう。脳の見る夢であって困るのなら、そんなの、夜毎(よごと)のことではないか。ましてや、白昼のこの現実が、脳の見る夢であることには、もっと困っていいはずではないか。なにゆえに臨死体験ばかり、その真偽がとわれるのだろう、問えると思っているのだろう。

私には、凡百の臨死体験なんぞより、臨生体験、自分が今この生に臨んでいるということのほうが、はるかに理解し難い不思議である。先に考えるべきは、こっちである。脳死のお楽しみは、最後のことで、よろしいのではないでしょうか。

(九六年十月号)

でも、腰をおちつけてじっくり読むに値するのがこの『残酷人生論』(池田晶子著:情報センター出版局刊)です。

では、プロローグから読んでいきましょう。そして、「うん、そうだ」と合点のいくところがあったら自分の思いを書き加えていくと、哲学することが楽しくなります。

*************************************************

■プロローグ

「人生論」という、むろん知ってはいたけれど、とうに忘れていた古めかしい響き、ああ、「あの」人生論__。

往年の哲学青年たちは、切なくも甘く、懊悩(おうのう)したのだった、「人生、いかに生くべきか」。

そしてまた、それらの書物は、厳(おごそ)かにも優しく、答えてくれたのだった、「人生、かく生きるべし」。

ところで、この本、新式の人生論。ああ、「あの」人生論と思って手に取ると、おや、うえに「残酷」と、ついている。「残酷人生論」。なんだ、これは。

甘くみるな

この書は懊悩の書ではない

しかしまた、慰撫(いぶ)の書でもない

何の書かというと、たんなる思考の書である。しかし、この「たんなる」の、世にいかに困難であることか、まさにあれら凡百の示すところではなかったか。

考えることは、なやむことではない。

世の人、決定的に、ここを間違えている。人が悩むのは、きちんと考えていないからにほかならず、きちんと考えることができるなら、人が悩むこということなど、じつはあり得ないのである。

なぜなら、悩むよりも先に、悩まされている事柄の「何であるか」が考えられていなければならないからである。

「わからないこと」を悩むことはできない。「わからないこと」は考えられるべきである。ところで、「人生いかに生くべきか」と悩んでいるあなた、あなたは人生の何をわかっていると思って悩んでいるのですか。

悩むのではなく考えるということが、いかほど人を自由に、強く、するものか。

普通に人が、「悩む」という言い方で悩んでいる事柄は、内容としては、人さまざまである。

人さまざまに、じつによく人は悩んでいる。しかし、その内容においていかに人さまざまであれ、その形式においてはそれらはすべて、「私とは何か」「なぜ生きているのか」「死ぬとはどいうことなのか」といった、いくつかの基本形に必ず集約されるのである。

「哲学」というものの考え方は、誰がどのように考えてもそのように考えられるという仕方で、これらの事柄を「考える」のであって、これらの事柄を難しい言葉でもって「悩む」のではない。

これらの事柄を「個人の悩み」として悩むのでは決してないのだ。だからこそ人は、より自由に、より力強くもなれるのである。

右のような事柄を、考え方の筋道に沿った仕方できちんと考え、納得と確信を手にし、さらなる段階へ進むという筋道は、少なくとも私にとっては、切なる悦(よろこ)びなのだった。そして、私がそうだということは、むろんほかの誰もがそうなのだと、こう思っていたのだった。ところが、なんと、人は言うのだった、「それは、残酷だ」。

ならば、私はこう言おう。考えるということは、残酷なことである。ぐずぐず悩むことに人を甘やかさない、ありもしない慰めで人を欺(あざむ)かない、人生の姿だけを、きちんと疑い考えることによって、はっきりと知るというこのことは、なるほどその意味では残酷なことである、と。

むろん、残酷なる真実を知るよりも、甘たるい悩みに憩(いこ)っていたい人は、そうすればよろし。

人は、自分の望むようにしか生きられないというのも、これはこれでまた残酷な真実であろうからである。

ところで、真実を知ることを残酷だと言えるためには、人は、知られる真実が残酷であるかどうかを、先に知っていなければならないのではなかったか。

ただ真実を知ることをのみ希(ねが)うのなら

さらに、疑え

■死はどこにあるのか

以前は死の話をすると、たいていはそれは「自殺」の意にとられた。付き合う人々の年齢が相対的に高くなってくると、さすがにそういうことは少なくなってきた。それでもたいていの人はまだ、死を、いつか先のやはり自分とは別のことだと思っている。

人々はそう思っている

私にはそれがわかる

なぜわかるかというと、まあ、わかるのである。もううんと高齢の、傍目(はため)にはもう、と思われるような人でさえ、それでも自分の死を明日かもしれないとは思っても、今のここだとは思っていない。まず思っていない。なぜ思わずにいられるのか、それが私にはわからない。

死を、今の今ではない、いつかの先に設定して生きる人生の構え、これが私には本当に理解できないのだ。別に責めているわけではないのだけれど。

5 2007年11月16日 18:05 karlurda 「人生の意味」と誰もが言う。あれやこれや、求めたり、悩んだり。「一度限りの人生だから」。

しかし、それは、本当か。本当にそう思ったうえでの、あれやこれやなのか。

「一度限りの」と思うためには我々は、何について考えておかなければならなかったはずか。

直線的に前方へと進行してゆくと思われている時間軸の、その終端と思われるかの地点は、じつは茫漠と消えるにまかせたままではないか。人生を画然たる線分として限るためのもう一方の端を、人はじつは見出してはいないはずなのである。それなら、「一度限りの」という前提もまた、もろとも、ほろほろ、崩れ始めるはずではないのか。

誤解なきように、私は、人生は一度限りではないと言っているのではない。前世とか来世とか転生とか、何かその手のことを言おうとしているのでは今はない。

そうではなくて、もしも人が、人生は一度限りであるということを前提にその意味を求めようとするならば、生における死の位置を明確にしておくことなしには、それは不可能だと言っているのだ。

ならば死はどこにあるか。終端におけるそれが、あくまでも不分明なままならば、私たちは死を、生のどこに見出すことができるのか。

今のここ

と、私は言った。生を生たらしめているものは、生ではないものすなわち死である。瞬間瞬間の生を瞬間瞬間の生たらしめているものは、瞬間瞬間の死である。だから死は今のここにある、と私は言ったのだ。

ところで、

「ここ」とは、どこか

「ここ」と言うとき、そこはもうここではない

「ここ」なんて、どこにもない

だから死はない、したがって生もない

なんとまあ不可思議にも明瞭すぎる話

なのに、これがたいていの人には、全然明瞭ではないのである。生は確かで、死はなんとなく先のことなのである。そうして漠然と根拠なく設定した期間のうちに、あれを求めたり、これを悩んだり。例のライフプランてやつ。私、そんなの生まれて一度も持ったことがない。

それじゃまるで人生に意味なんかないみたいじゃないですか

そんなの私の知ったこっちゃないわよ。別に責めてるわけでなし、好きに生きればいいのだし。

ただ、少なくとも私は、生来の変てこな論理癖によって、生は確かで死は先のこととして人生の意味を求める仕方は、もしも人生に意味を求めるとするならば、決定的な勘違いだと知っている、というそれだけのことである。

(「Ronza」九五年六月号)

■人はなぜ死を恐れるのか

前項での死の話は、生が生なのは死があるから生なのだが、死は無であり、無は無いから無なのだから、死なんてものはじつは無い、したがって生もまた人が信じている仕方では確かではない、といった極めて論理的な話でした。

で、この項は、論理的でなく現実的な話かというと、やっぱりそんなことはないのである。普通に人が、「論理的にはそうだが現実的には」という言い方で言う「現実」という言葉、それをこそ明らかならしめるための論理なのだから、この言い方はあべこべである。

そんなふうな逃げ道など最初からないと、潔く腹をくくったほうがいい。現実を現実たらしめているところの論理のほうが、現実以上に現実的なのだ、ヘーゲルという人もそう言った。「すべて現実的なものは理性的である」。べつにヘーゲルが言わなくたって、そうなものはそうなのだから仕方ない。私のせいではない。

私は自分のことを変わっていると思ったことはなかったのだが、あんまり人が変わってると言うので、どこがそんなに変わっているのか、考えてみたことがある。

そして、その最たる要因は、どうやら「いのち根性が全然ない」、というここにあるらしいと気がついた。

「いのち根性」、これは私の造語なのだが、とくに生きていたいというふうには思わないのである。したがってそれは、死にたいということともまた少し違うのだが、死ぬのがちっとも嫌でないので、人がなぜ死ぬのをさほどに厭(いと)うのか、それが私にはわからないのである。

とはいえじつは、わかっている。普通に人が、死ぬのは嫌だと思っているのは、死んだら、したいこと、したかったことが、もうできなくなるという理由によるようだ。しかし、これはおかしい。なぜなら、死んだら、したいことができないと悔やんでいるところの主体も、無いはずだからである。

可能性を失ったと思うところの主体が無いのだから、可能性を失うということも、ないのである。すると人は、何を失うことを恐れて、死を恐れているのだろう。

失うことは怖くないが、死んだら無になる、それが怖い

しかし、これもやはりおかしい。無なら無で、無を恐れている主体もそこにはないはずだから、無を恐れるということも、やはりできないはずである。

いや、生の側から見た無としての死がこわいのだ。

それならなおのこと、これはおかしい。生の側から死を見るとは、いったいどういうことなのか。無を見るとはどういうことなのか。見たらそれは、無ではないではないか。

どんなに頑張って、どの角度から考えてみても、無なんてものは絶対に無いのだ。我々には死なんてものは、無いのだ、無なのだ、あり得ないのだ。

なのに人は、無であることころの死を恐れる。つまり、現実には「無いもの」を恐れていきているのだから、こんなに非現実的な態度ったらない。現実を直視せよ。

無いなら無いで、それに越したことはないではないか

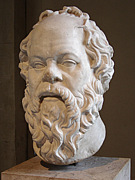

根っからものぐさな体質の私は、むしろそう感じる。確かソクラテスもそう言った。「夢を見ない眠りほどの幸福は人生にはない。死もまたそうであれば」。

しかし、である。悔しいかな、ああ悔しいかな、無い無いから無なのだった、我々には在(あ)ることしかできないのだった。生きようが死のうが、存在することしか我々にはできないのだ。

私などには、このほうが、よほど困る。絶対無を渇望しつつ永劫に存在するこの「私」を、ああ、どうしてくれましょう。

(九六年九月号)

■精神と肉体という不思議

私は、自分は生きるのによくよく向いていないと思う。

この場合の「生きる」というのは「生活する」「生存する」の意であって、人がしばしば、生活や生存それ自体のことを「生きる」と称するのを、いまもって理解できない。

せんだって、私は、「いのち根性」が全然ないから私は変わっていると思われるようだと書いたが、これにはもうひとつのバージョンがあって、「精神以外のものを価値と思ったことがない」。

ものごころついたときから私は、この世に精神性以外のものがあると思ったことがなく、人が精神性意外のものを価値として生きているのは、あれは一種の韜晦(とうかい)なのだ、あれはああいうフリをしているだけなのだと、わりと最近まで思い込んでいたのだ。

だから、あれは、フリではない、まるきり本気なのだと気づいたときには驚いた。驚いたけれども、やっぱり私は変わらなかった。したがって、人からは変わっていると思われるのは当然なのだ。なぜなら、人は多く、生活や生存がなければ精神性もないと思っているからである。

そうでもしなければ生きられないではないか

他人事みたいに不満を言うから、私は答えた。

そうまでしてまでなぜ生きるのか

生活や生存それ自体を価値として生きることができるなら、それで不満はないはずではないか。私は、精神性以外のものすなわち生活や生存それ自体、いわんや金銭や物品それ自体を価値として生きることが、どうしても、できない。できないその見返りとして、私は、死を恐れないという特権を得ているのだからと。

まあ、ほとんど通じたことはなかったが、普通には人は、わかりたくない理屈は、わからないものだからである。

かく言う私も、わかりたくない理屈は、わからない。生活や生存のために生きる気がない。精神性以外を価値として生きることを「生きる」とは認めない。それで私は、生きるのにはまったく不向きだと思っているわけだが、あるとき、ふと、妙な考えが来た。

ひょっとして、人間は例外なく、生きるのに不向きなのではないか。不向きだから、死ぬのではないか。

これは、どういうことか。精神と肉体という在り方の異なるふたつのものが、なぜだかひとつになって人間である。ここに、どうしても無理があると思われる。

精神だけなら、人は死なないのではないか

ところで、死なんてものはどこにみ無いのだった。普通に人が「死」と思っているのは、死体すなわち死んだ肉体のことであって、死体は在るが、しかし死は無いのである。肉体は死ぬが、死は無いのだったら、精神は在るのではないか、生きるのではないか。

さて、右の「生きる」がすでに、「生活する」「生存する」の意でなくなっているのは明らかである。「死体が生存する」という意味を成さないからである。事態のこのような奇妙さを、やはり認識した昔の人々、たとえばイエス・キリストなどは、それで、このように言ったわかけだ。

「生きながら、私において死ぬ者は、永遠の生命を得るであろう」

ぐっと人生訓ふうにして、

「人はパンにみにて生くるにあらず」

(九六年十一月号)

■死んだ人は生きている

私は、他人の死というものを、「悲しい」というより、むしろ「おかしい」「変だ」というふうに感じる。

というのは、死んだ人は死んでいるのだから、自分の死を悲しいとは思っていないはずなのだから、悲しいと思っているのは、したがって、死んだその人ではなくて、生きている側の人である。生きている側の人が、死んだ人はさぞ悲しかろうと思って、そのことで悲しく思ったりするのである。

しかし、死んだ人は悲しくはないのだから、死んだ人のことを悲しく思って生きている人は、すると一方的に悲しんでいるだけということになる。悲しみというものは、多分に、自分勝手なものなのである。生まれてきた子供が、喜んでいるかわからないのに、一方的に喜んでいるのと同じである。

そんなふうな視点をもつと、人の死を悲しむというのは、かえって何かこう分を越えたことをしているような気持ちに、私はなる。

「いつまでも悲しんでいると、死んだ人も悲しみますよ」

という慰めは、よく考えてみると、よく出来ていて、自分が悲しいから悲しいというのは、死んだ人にとっちゃ、知ったこっちゃないことのはずだからである。

「泣かれたって困る」

もし思うとしたら、死んだ人は思うのではないか。思うわけ、ないが。

さすがにその場でそう言ったことはないが、人が死ぬのは「変だ」と感じ、ときに爆笑したくなって困るのが、葬儀の最中である。

人は、お葬式というあのセレモニーによって、いったい「何を」しているのだろう。「死者を送る」「冥福を祈る」「弔辞を読む」、これらすべて、

死んだひとは生きている

と思っているのでなければ、あり得ない行為ではないか。死んだ人は生きている、何らかの形で存在していると思っているのでなければ、人が死者のために何かをするなど、あり得ないはずではないか。しかし、そう思っているなら、なぜ人はお葬式で悲しんでいるのか。それこそ、生者の側の得手勝手ではないのか。

生きている人が死ぬ、死んで居(い)なくなる、ということは、どう考えても変なことだ。人がそれを「変だ」と思うより、「悲しい」と思うことのほうが多いのは、人生という出来事を、形式の側からでなく内容の側から見ることに慣れているからだ。

人生の内容とは、自分は誰かであって、苦しみとか喜びとかの感情とともに、前方へ向かって生きているといったような意味的内感である。対して、人生の形式とは、ほかでもない、生死というこの枠である。枠それ自体は、無時間、非意味、非人称である。どうしてそうなのか、それこそ私のしったこっちゃないから、それは形式と呼ばれるのである。

ところで、この形式をそうと見ているところのこれ、これは、それでは、だれなのか。巨大な疑問符(はてな)が、ここにおいて笑いへと炸裂する。しかし、お葬式の最中だけは、やはり、まずい。

非意味の形式の側から、意味らしき内容の側を見るときの端的な感情、これをひとことで言うと、「あ、ばかばかし」となる。

私は自分の人生の毎瞬を、わりとそんなふうに感じる。馬鹿にしているのではない。可笑しいのである。お葬式で泣かれても、ちょっと困る。

自分の葬式、式次第を指示しておく人がいるという。あるいは、夫と同じ墓かに入るのは「いやだ」とか。内容のほうから形式をみようとするときに起こりがちな、ほほえましい勘違いである。私ならいっそ、私の葬式をこのように指示しておく。泣いてはならない、しかしまた、決して笑ってはならない、と。

(九六年十二月号)

■生死とは論理である

立花隆さんという人は、おっちょこちょいな人だなあ。先日、NHKの「人間大学」で、臨死体験の話をされているのを聞いて、私は思った。気持ちはわかるのだけれど。

政治や経済、せいぜいインターネットぐらいまでなら、調査とデータとデータ分析で、わかりたいことはわかるだろうが、こと、「死」、生きているというまさにそのことにおいて誰ひとりわかるわけのない死について、調査とデータとデータ分析でわかるだろうと思って頑張っている立花さんは、ちょっと気の毒みたいだ。

カテゴリー・エラーというより、ジャーナリズムの限界だろう。私は聞いていて、なんだか痒くなるような心地がした。臨死体験者の何パーセントはお花畑を見、さらに何パーセントはそこで先に死んだ人に会った。これだけの事例で性急に結論づけるわけにはいかないが、さらなる調査にいよって、臨死体験はどうも現実のものと言えるのではなかろうか。

そんなに知りたいのなら、死んでみれば!

意地悪でなく、率直に私はそう思った。何百何千の事例を集めたところで、臨死体験を語る人は、ひとり残らず、生きている

人である。死を語っているのは、生きている人である。あれは、どこまでも、生きている人の言葉なのである。生きてる人に、死のことは、逆立ちしたって語れやしないのだ。そして、死んでいる人には、逆立ちも、語ることも、できやしないのだ。したがって、どうしても生きているうちに死のことを知りたいのなら、自分で死んでみるしかないのである。

生死について考えるためには、事例は不要だ。論理だけで十分なのだ。氏においては、「死とは何か」という問いに対して、事例によって答えが為(な)される。その限り、「死とは何か」と問いながらも、じつは「死」は氏にとって、すでに自明とされているのだ。

事例によって答えが為されるそのようなものとして、すでに自明なものなのだ。しかし、何が自明か。自明ならば、なにゆえにそのように思い悩んでおられるのか。つまり、「死とは何か」と問うて、事例によって答えが為されるところのその「死」

こそが、問われているのだから、事例はその答えにならないということである。

あるいはまた、「死後の世界は在るか無いか」という問い方が為される。何をもって「死」と言うかが明瞭でないのに、何をもって「死後」と言うべきか。在る側の我々が、「在る」と言うなら同じ「在る」だし、無いなら無いで、無いことの無いを、在る我々にいかにして知り得ましょうか。

さらにまた、「脳内現象」か「現実体験」か、という判別の仕方が為される。脳内現象なら幻覚で、現実体験こそ本当ということらしい。しかし、なぜ脳内現象が現実体験であってはならないのか。脳以外の何が現実を体験しているというのか。

幽体離脱なるものは「脳外体験」であるとして、それすら脳の見る夢であって何の不都合があろう。脳の見る夢であって困るのなら、そんなの、夜毎(よごと)のことではないか。ましてや、白昼のこの現実が、脳の見る夢であることには、もっと困っていいはずではないか。なにゆえに臨死体験ばかり、その真偽がとわれるのだろう、問えると思っているのだろう。

私には、凡百の臨死体験なんぞより、臨生体験、自分が今この生に臨んでいるということのほうが、はるかに理解し難い不思議である。先に考えるべきは、こっちである。脳死のお楽しみは、最後のことで、よろしいのではないでしょうか。

(九六年十月号)

|

|

|

|

コメント(8)

甘くみるな

この書は懊悩の書ではない

しかしまた、慰撫(いぶ)の書でもない

何の書かというと、たんなる思考の書である。しかし、この「たんなる」の、世にいかに困難であることか、まさにあれら凡百の示すところではなかったか。

考えることは、なやむことではない。

世の人、決定的に、ここを間違えている。人が悩むのは、きちんと考えていないからにほかならず、きちんと考えることができるなら、人が悩むこということなど、じつはあり得ないのである。

なぜなら、悩むよりも先に、悩まされている事柄の「何であるか」が考えられていなければならないからである。

「わからないこと」を悩むことはできない。「わからないこと」は考えられるべきである。ところで、「人生いかに生くべきか」と悩んでいるあなた、あなたは人生の何をわかっていると思って悩んでいるのですか。

(つづく)

この書は懊悩の書ではない

しかしまた、慰撫(いぶ)の書でもない

何の書かというと、たんなる思考の書である。しかし、この「たんなる」の、世にいかに困難であることか、まさにあれら凡百の示すところではなかったか。

考えることは、なやむことではない。

世の人、決定的に、ここを間違えている。人が悩むのは、きちんと考えていないからにほかならず、きちんと考えることができるなら、人が悩むこということなど、じつはあり得ないのである。

なぜなら、悩むよりも先に、悩まされている事柄の「何であるか」が考えられていなければならないからである。

「わからないこと」を悩むことはできない。「わからないこと」は考えられるべきである。ところで、「人生いかに生くべきか」と悩んでいるあなた、あなたは人生の何をわかっていると思って悩んでいるのですか。

(つづく)

悩むのではなく考えるということが、いかほど人を自由に、強く、するものか。

普通に人が、「悩む」という言い方で悩んでいる事柄は、内容としては、人さまざまである。

人さまざまに、じつによく人は悩んでいる。しかし、その内容においていかに人さまざまであれ、その形式においてはそれらはすべて、「私とは何か」「なぜ生きているのか」「死ぬとはどいうことなのか」といった、いくつかの基本形に必ず集約されるのである。

「哲学」というものの考え方は、誰がどのように考えてもそのように考えられるという仕方で、これらの事柄を「考える」のであって、これらの事柄を難しい言葉でもって「悩む」のではない。これらの事柄を「個人の悩み」として悩むのでは決してないのだ。だからこそ人は、より自由に、より力強くもなれるのである。

普通に人が、「悩む」という言い方で悩んでいる事柄は、内容としては、人さまざまである。

人さまざまに、じつによく人は悩んでいる。しかし、その内容においていかに人さまざまであれ、その形式においてはそれらはすべて、「私とは何か」「なぜ生きているのか」「死ぬとはどいうことなのか」といった、いくつかの基本形に必ず集約されるのである。

「哲学」というものの考え方は、誰がどのように考えてもそのように考えられるという仕方で、これらの事柄を「考える」のであって、これらの事柄を難しい言葉でもって「悩む」のではない。これらの事柄を「個人の悩み」として悩むのでは決してないのだ。だからこそ人は、より自由に、より力強くもなれるのである。

右のような事柄を、考え方の筋道に沿った仕方できちんと考え、納得と確信を手にし、さらなる段階へ進むという筋道は、少なくとも私にとっては、切なる悦(よろこ)びなのだった。そして、私がそうだということは、むろんほかの誰もがそうなのだと、こう思っていたのだった。ところが、なんと、人は言うのだった、「それは、残酷だ」。

ならば、私はこう言おう。考えるということは、残酷なことである。ぐずぐず悩むことに人を甘やかさない、ありもしない慰めで人を欺(あざむ)かない、人生の姿だけを、きちんと疑い考えることによって、はっきりと知るというこのことは、なるほどその意味では残酷なことである、と。

むろん、残酷なる真実を知るよりも、甘たるい悩みに憩(いこ)っていたい人は、そうすればよろし。

人は、自分の望むようにしか生きられないというのも、これはこれでまた残酷な真実であろうからである。

ところで、真実を知ることを残酷だと言えるためには、人は、知られる真実が残酷であるかどうかを、先に知っていなければならないのではなかったか。

ただ真実を知ることをのみ希(ねが)うのなら

さらに、疑え

ならば、私はこう言おう。考えるということは、残酷なことである。ぐずぐず悩むことに人を甘やかさない、ありもしない慰めで人を欺(あざむ)かない、人生の姿だけを、きちんと疑い考えることによって、はっきりと知るというこのことは、なるほどその意味では残酷なことである、と。

むろん、残酷なる真実を知るよりも、甘たるい悩みに憩(いこ)っていたい人は、そうすればよろし。

人は、自分の望むようにしか生きられないというのも、これはこれでまた残酷な真実であろうからである。

ところで、真実を知ることを残酷だと言えるためには、人は、知られる真実が残酷であるかどうかを、先に知っていなければならないのではなかったか。

ただ真実を知ることをのみ希(ねが)うのなら

さらに、疑え

■死はどこにあるのか

以前は死の話をすると、たいていはそれは「自殺」の意にとられた。付き合う人々の年齢が相対的に高くなってくると、さすがにそういうことは少なくなってきた。それでもたいていの人はまだ、死を、いつか先のやはり自分とは別のことだと思っている。

人々はそう思っている

私にはそれがわかる

なぜわかるかというと、まあ、わかるのである。もううんと高齢の、傍目(はため)にはもう、と思われるような人でさえ、それでも自分の死を明日かもしれないとは思っても、今のここだとは思っていない。まず思っていない。なぜ思わずにいられるのか、それが私にはわからない。

死を、今の今ではない、いつかの先に設定して生きる人生の構え、これが私には本当に理解できないのだ。別に責めているわけではないのだけれど。

以前は死の話をすると、たいていはそれは「自殺」の意にとられた。付き合う人々の年齢が相対的に高くなってくると、さすがにそういうことは少なくなってきた。それでもたいていの人はまだ、死を、いつか先のやはり自分とは別のことだと思っている。

人々はそう思っている

私にはそれがわかる

なぜわかるかというと、まあ、わかるのである。もううんと高齢の、傍目(はため)にはもう、と思われるような人でさえ、それでも自分の死を明日かもしれないとは思っても、今のここだとは思っていない。まず思っていない。なぜ思わずにいられるのか、それが私にはわからない。

死を、今の今ではない、いつかの先に設定して生きる人生の構え、これが私には本当に理解できないのだ。別に責めているわけではないのだけれど。

誤解なきように、私は、人生は一度限りではないと言っているのではない。前世とか来世とか転生とか、何かその手のことを言おうとしているのでは今はない。

そうではなくて、もしも人が、人生は一度限りであるということを前提にその意味を求めようとするならば、生における死の位置を明確にしておくことなしには、それは不可能だと言っているのだ。

ならば死はどこにあるか。終端におけるそれが、あくまでも不分明なままならば、私たちは死を、生のどこに見出すことができるのか。

今のここ

と、私は言った。生を生たらしめているものは、生ではないものすなわち死である。瞬間瞬間の生を瞬間瞬間の生たらしめているものは、瞬間瞬間の死である。だから死は今のここにある、と私は言ったのだ。

ところで、

「ここ」とは、どこか

「ここ」と言うとき、そこはもうここではない

「ここ」なんて、どこにもない

だから死はない、したがって生もない

なんとまあ不可思議にも明瞭すぎる話

なのに、これがたいていの人には、全然明瞭ではないのである。生は確かで、死はなんとなく先のことなのである。そうして漠然と根拠なく設定した期間のうちに、あれを求めたり、これを悩んだり。例のライフプランてやつ。私、そんなの生まれて一度も持ったことがない。

それじゃまるで人生に意味なんかないみたいじゃないですか

そんなの私の知ったこっちゃないわよ。別に責めてるわけでなし、好きに生きればいいのだし。

ただ、少なくとも私は、生来の変てこな論理癖によって、生は確かで死は先のこととして人生の意味を求める仕方は、もしも人生に意味を求めるとするならば、決定的な勘違いだと知っている、というそれだけのことである。

(「Ronza」九五年六月号)

そうではなくて、もしも人が、人生は一度限りであるということを前提にその意味を求めようとするならば、生における死の位置を明確にしておくことなしには、それは不可能だと言っているのだ。

ならば死はどこにあるか。終端におけるそれが、あくまでも不分明なままならば、私たちは死を、生のどこに見出すことができるのか。

今のここ

と、私は言った。生を生たらしめているものは、生ではないものすなわち死である。瞬間瞬間の生を瞬間瞬間の生たらしめているものは、瞬間瞬間の死である。だから死は今のここにある、と私は言ったのだ。

ところで、

「ここ」とは、どこか

「ここ」と言うとき、そこはもうここではない

「ここ」なんて、どこにもない

だから死はない、したがって生もない

なんとまあ不可思議にも明瞭すぎる話

なのに、これがたいていの人には、全然明瞭ではないのである。生は確かで、死はなんとなく先のことなのである。そうして漠然と根拠なく設定した期間のうちに、あれを求めたり、これを悩んだり。例のライフプランてやつ。私、そんなの生まれて一度も持ったことがない。

それじゃまるで人生に意味なんかないみたいじゃないですか

そんなの私の知ったこっちゃないわよ。別に責めてるわけでなし、好きに生きればいいのだし。

ただ、少なくとも私は、生来の変てこな論理癖によって、生は確かで死は先のこととして人生の意味を求める仕方は、もしも人生に意味を求めるとするならば、決定的な勘違いだと知っている、というそれだけのことである。

(「Ronza」九五年六月号)

■人はなぜ死を恐れるのか

前項での死の話は、生が生なのは死があるから生なのだが、死は無であり、無は無いから無なのだから、死なんてものはじつは無い、したがって生もまた人が信じている仕方では確かではない、といった極めて論理的な話でした。

で、この項は、論理的でなく現実的な話かというと、やっぱりそんなことはないのである。普通に人が、「論理的にはそうだが現実的には」という言い方で言う「現実」という言葉、それをこそ明らかならしめるための論理なのだから、この言い方はあべこべである。

そんなふうな逃げ道など最初からないと、潔く腹をくくったほうがいい。現実を現実たらしめているところの論理のほうが、現実以上に現実的なのだ、ヘーゲルという人もそう言った。「すべて現実的なものは理性的である」。べつにヘーゲルが言わなくたって、そうなものはそうなのだから仕方ない。私のせいではない。

私は自分のことを変わっていると思ったことはなかったのだが、あんまり人が変わってると言うので、どこがそんなに変わっているのか、考えてみたことがある。

そして、その最たる要因は、どうやら「いのち根性が全然ない」、というここにあるらしいと気がついた。

「いのち根性」、これは私の造語なのだが、とくに生きていたいというふうには思わないのである。したがってそれは、死にたいということともまた少し違うのだが、死ぬのがちっとも嫌でないので、人がなぜ死ぬのをさほどに厭(いと)うのか、それが私にはわからないのである。

とはいえじつは、わかっている。普通に人が、死ぬのは嫌だと思っているのは、死んだら、したいこと、したかったことが、もうできなくなるという理由によるようだ。しかし、これはおかしい。なぜなら、死んだら、したいことができないと悔やんでいるところの主体も、無いはずだからである。

可能性を失ったと思うところの主体が無いのだから、可能性を失うということも、ないのである。すると人は、何を失うことを恐れて、死を恐れているのだろう。

失うことは怖くないが、死んだら無になる、それが怖い

しかし、これもやはりおかしい。無なら無で、無を恐れている主体もそこにはないはずだから、無を恐れるということも、やはりできないはずである。

いや、生の側から見た無としての死がこわいのだ。

それならなおのこと、これはおかしい。生の側から死を見るとは、いったいどういうことなのか。無を見るとはどういうことなのか。見たらそれは、無ではないではないか。

どんなに頑張って、どの角度から考えてみても、無なんてものは絶対に無いのだ。我々には死なんてものは、無いのだ、無なのだ、あり得ないのだ。

なのに人は、無であることころの死を恐れる。つまり、現実には「無いもの」を恐れていきているのだから、こんなに非現実的な態度ったらない。現実を直視せよ。

無いなら無いで、それに越したことはないではないか

根っからものぐさな体質の私は、むしろそう感じる。確かソクラテスもそう言った。「夢を見ない眠りほどの幸福は人生にはない。死もまたそうであれば」。

しかし、である。悔しいかな、ああ悔しいかな、無い無いから無なのだった、我々には在(あ)ることしかできないのだった。生きようが死のうが、存在することしか我々にはできないのだ。

私などには、このほうが、よほど困る。絶対無を渇望しつつ永劫に存在するこの「私」を、ああ、どうしてくれましょう。

(九六年九月号)

前項での死の話は、生が生なのは死があるから生なのだが、死は無であり、無は無いから無なのだから、死なんてものはじつは無い、したがって生もまた人が信じている仕方では確かではない、といった極めて論理的な話でした。

で、この項は、論理的でなく現実的な話かというと、やっぱりそんなことはないのである。普通に人が、「論理的にはそうだが現実的には」という言い方で言う「現実」という言葉、それをこそ明らかならしめるための論理なのだから、この言い方はあべこべである。

そんなふうな逃げ道など最初からないと、潔く腹をくくったほうがいい。現実を現実たらしめているところの論理のほうが、現実以上に現実的なのだ、ヘーゲルという人もそう言った。「すべて現実的なものは理性的である」。べつにヘーゲルが言わなくたって、そうなものはそうなのだから仕方ない。私のせいではない。

私は自分のことを変わっていると思ったことはなかったのだが、あんまり人が変わってると言うので、どこがそんなに変わっているのか、考えてみたことがある。

そして、その最たる要因は、どうやら「いのち根性が全然ない」、というここにあるらしいと気がついた。

「いのち根性」、これは私の造語なのだが、とくに生きていたいというふうには思わないのである。したがってそれは、死にたいということともまた少し違うのだが、死ぬのがちっとも嫌でないので、人がなぜ死ぬのをさほどに厭(いと)うのか、それが私にはわからないのである。

とはいえじつは、わかっている。普通に人が、死ぬのは嫌だと思っているのは、死んだら、したいこと、したかったことが、もうできなくなるという理由によるようだ。しかし、これはおかしい。なぜなら、死んだら、したいことができないと悔やんでいるところの主体も、無いはずだからである。

可能性を失ったと思うところの主体が無いのだから、可能性を失うということも、ないのである。すると人は、何を失うことを恐れて、死を恐れているのだろう。

失うことは怖くないが、死んだら無になる、それが怖い

しかし、これもやはりおかしい。無なら無で、無を恐れている主体もそこにはないはずだから、無を恐れるということも、やはりできないはずである。

いや、生の側から見た無としての死がこわいのだ。

それならなおのこと、これはおかしい。生の側から死を見るとは、いったいどういうことなのか。無を見るとはどういうことなのか。見たらそれは、無ではないではないか。

どんなに頑張って、どの角度から考えてみても、無なんてものは絶対に無いのだ。我々には死なんてものは、無いのだ、無なのだ、あり得ないのだ。

なのに人は、無であることころの死を恐れる。つまり、現実には「無いもの」を恐れていきているのだから、こんなに非現実的な態度ったらない。現実を直視せよ。

無いなら無いで、それに越したことはないではないか

根っからものぐさな体質の私は、むしろそう感じる。確かソクラテスもそう言った。「夢を見ない眠りほどの幸福は人生にはない。死もまたそうであれば」。

しかし、である。悔しいかな、ああ悔しいかな、無い無いから無なのだった、我々には在(あ)ることしかできないのだった。生きようが死のうが、存在することしか我々にはできないのだ。

私などには、このほうが、よほど困る。絶対無を渇望しつつ永劫に存在するこの「私」を、ああ、どうしてくれましょう。

(九六年九月号)

■精神と肉体という不思議

私は、自分は生きるのによくよく向いていないと思う。

この場合の「生きる」というのは「生活する」「生存する」の意であって、人がしばしば、生活や生存それ自体のことを「生きる」と称するのを、いまもって理解できない。

せんだって、私は、「いのち根性」が全然ないから私は変わっていると思われるようだと書いたが、これにはもうひとつのバージョンがあって、「精神以外のものを価値と思ったことがない」。

ものごころついたときから私は、この世に精神性以外のものがあると思ったことがなく、人が精神性意外のものを価値として生きているのは、あれは一種の韜晦(とうかい)なのだ、あれはああいうフリをしているだけなのだと、わりと最近まで思い込んでいたのだ。

だから、あれは、フリではない、まるきり本気なのだと気づいたときには驚いた。驚いたけれども、やっぱり私は変わらなかった。したがって、人からは変わっていると思われるのは当然なのだ。なぜなら、人は多く、生活や生存がなければ精神性もないと思っているからである。

そうでもしなければ生きられないではないか

他人事みたいに不満を言うから、私は答えた。

そうまでしてまでなぜ生きるのか

生活や生存それ自体を価値として生きることができるなら、それで不満はないはずではないか。私は、精神性以外のものすなわち生活や生存それ自体、いわんや金銭や物品それ自体を価値として生きることが、どうしても、できない。できないその見返りとして、私は、死を恐れないという特権を得ているのだからと。

まあ、ほとんど通じたことはなかったが、普通には人は、わかりたくない理屈は、わからないものだからである。

かく言う私も、わかりたくない理屈は、わからない。生活や生存のために生きる気がない。精神性以外を価値として生きることを「生きる」とは認めない。それで私は、生きるのにはまったく不向きだと思っているわけだが、あるとき、ふと、妙な考えが来た。

ひょっとして、人間は例外なく、生きるのに不向きなのではないか。不向きだから、死ぬのではないか。

これは、どういうことか。精神と肉体という在り方の異なるふたつのものが、なぜだかひとつになって人間である。ここに、どうしても無理があると思われる。

精神だけなら、人は死なないのではないか

ところで、死なんてものはどこにみ無いのだった。普通に人が「死」と思っているのは、死体すなわち死んだ肉体のことであって、死体は在るが、しかし死は無いのである。肉体は死ぬが、死は無いのだったら、精神は在るのではないか、生きるのではないか。

さて、右の「生きる」がすでに、「生活する」「生存する」の意でなくなっているのは明らかである。「死体が生存する」という意味を成さないからである。事態のこのような奇妙さを、やはり認識した昔の人々、たとえばイエス・キリストなどは、それで、このように言ったわかけだ。

「生きながら、私において死ぬ者は、永遠の生命を得るであろう」

ぐっと人生訓ふうにして、

「人はパンにみにて生くるにあらず」

九六年十一月号)

私は、自分は生きるのによくよく向いていないと思う。

この場合の「生きる」というのは「生活する」「生存する」の意であって、人がしばしば、生活や生存それ自体のことを「生きる」と称するのを、いまもって理解できない。

せんだって、私は、「いのち根性」が全然ないから私は変わっていると思われるようだと書いたが、これにはもうひとつのバージョンがあって、「精神以外のものを価値と思ったことがない」。

ものごころついたときから私は、この世に精神性以外のものがあると思ったことがなく、人が精神性意外のものを価値として生きているのは、あれは一種の韜晦(とうかい)なのだ、あれはああいうフリをしているだけなのだと、わりと最近まで思い込んでいたのだ。

だから、あれは、フリではない、まるきり本気なのだと気づいたときには驚いた。驚いたけれども、やっぱり私は変わらなかった。したがって、人からは変わっていると思われるのは当然なのだ。なぜなら、人は多く、生活や生存がなければ精神性もないと思っているからである。

そうでもしなければ生きられないではないか

他人事みたいに不満を言うから、私は答えた。

そうまでしてまでなぜ生きるのか

生活や生存それ自体を価値として生きることができるなら、それで不満はないはずではないか。私は、精神性以外のものすなわち生活や生存それ自体、いわんや金銭や物品それ自体を価値として生きることが、どうしても、できない。できないその見返りとして、私は、死を恐れないという特権を得ているのだからと。

まあ、ほとんど通じたことはなかったが、普通には人は、わかりたくない理屈は、わからないものだからである。

かく言う私も、わかりたくない理屈は、わからない。生活や生存のために生きる気がない。精神性以外を価値として生きることを「生きる」とは認めない。それで私は、生きるのにはまったく不向きだと思っているわけだが、あるとき、ふと、妙な考えが来た。

ひょっとして、人間は例外なく、生きるのに不向きなのではないか。不向きだから、死ぬのではないか。

これは、どういうことか。精神と肉体という在り方の異なるふたつのものが、なぜだかひとつになって人間である。ここに、どうしても無理があると思われる。

精神だけなら、人は死なないのではないか

ところで、死なんてものはどこにみ無いのだった。普通に人が「死」と思っているのは、死体すなわち死んだ肉体のことであって、死体は在るが、しかし死は無いのである。肉体は死ぬが、死は無いのだったら、精神は在るのではないか、生きるのではないか。

さて、右の「生きる」がすでに、「生活する」「生存する」の意でなくなっているのは明らかである。「死体が生存する」という意味を成さないからである。事態のこのような奇妙さを、やはり認識した昔の人々、たとえばイエス・キリストなどは、それで、このように言ったわかけだ。

「生きながら、私において死ぬ者は、永遠の生命を得るであろう」

ぐっと人生訓ふうにして、

「人はパンにみにて生くるにあらず」

九六年十一月号)

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

池田晶子の哲学エツセイを継ぐ 更新情報

-

最新のイベント

-

まだ何もありません

-

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

池田晶子の哲学エツセイを継ぐのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- 楽天イーグルス

- 31948人

- 2位

- 千葉 ロッテマリーンズ

- 37152人

- 3位

- 一行で笑わせろ!

- 82528人