東京新聞:原子力ムラ 復権狙う 自民など議連 動き活発化:政治(TOKYO Web) http://

ってのがありましたので、ちょっと調べてみます。前にトピ立ててたきがしたんですが、とりあえず。

http://

以前も書いたけれど、次世代原子炉としてトリウム燃料サイクルが話題にのぼることがある。

http://

「ナショナル・ジオグラフィック」10月号では、次世代原子炉としてペブルベッド型高温ガス炉を紹介している(「NEXT 明日を読む」)

いちばんのポイントは、この原子炉は、メルトダウン(炉心融解)しないとされていること。この記事によれば、

<軽水炉が燃料を金属の管に入れた燃料棒を使うのに対し、ペブルベッド型高温ガス炉では、黒鉛の中にウランの粒子を分散させた「球状燃料(ペブル)」を使用する。黒鉛は、核分裂で放出される中性子の速度を抑え、原子炉を適切な温度に保ちながら、核反応を継続させることができるという>

この黒鉛は、テニスボール大。その中には約1万5000個の粒子燃料が分散している。すべて合わせてもウランの重さは9グラム。米国の研究では、約30万個の粒子を1200度以上に熱し、中性子で衝撃を与える実験を行ったが、放射性物質が漏れ出す粒子は一つもなかったとされる。

冷却材として使うヘリウムが不活性ガスなので、軽水炉の水のように放射性を帯びないこと、また軽水炉よりもはるかに高温になるため、発電効率が高いことがメリットとして挙げられる。

すでに世界初の商用ペブルベッド・モジュール炉(PBMR)が、南アフリカ共和国に建設されている。

☆ペブルベッドモジュール炉(PBMR)

http://

南アフリカ共和国のPBMR社と共同開発にあたるのが、日本の三菱重工。すでにPBMRの開発でMOU(Memorandum of Understanding:了解覚書)を締結している。将来的にはプラント建設や市場開拓をにらんでいるという。

★三菱重工ニュース2010年2月4日

http://

1基当たりの出力が小さいが、モジュールで増設することにより、地域の需要増加に合わせて適切に対応できる。また工期が短い(2−3年)のも、新興国には魅力だろう(従来型は6年以上といわれる)。

しかし「PBMRは設計上、メルトダウン(炉心溶融)が起こらない」という主張をにわかに信じることができない。

スリーマイル、チェルノブイリ、フクシマの危機から、脱原発に向かおうとする、その歴史の歯車を逆戻しにするものだと思う。危険な上に費用がかかりすぎる。どうしてそこまで原子力に固執するのか?

次世代原子炉も、「科学の発達に素材工学が追いついていない」と池澤夏樹さんの指摘する問題は避けて通れないのではないだろうか。このあたりは、情報を集めて、専門家の意見を仰ぎたいところだと思う。

以下はWikipedia「超高温原子炉」の解説より。

<超高温炉では熱と高い中性子量、また、溶融塩が採用された際には腐食性の環境といった問題があるため、従来の原子炉の限界を超える素材を必要としている。超高温炉を含む様々な第4世代原子炉の一般的な研究の中で、MurtyとCharitは超高温炉に利用するために経年した後であっても、圧力下、非圧力下問わず高い安定性を持ち、振動耐性、展性、強度が維持でき、耐食性も初期的候補になる素材を提案している。ニッケル基の超合金、炭化ケイ素、特定の品質のグラファイト、高クロム鉄、耐熱金属などのいくつかの素材が提案されている 。超高温炉を建設する前に対処しなければならない問題を明快にするために、アメリカ国立研究所の指揮でさらなる研究が行われている>

もう一つはヒューマンエラーだ。

東海村JCO臨界事故を思い起こそう。事故の原因は、燃料加工の工程において、正規マニュアルではなく「裏マニュアル」を運用していたことだった。ウラン化合物の粉末を溶解する工程では「溶解塔」という装置を使用する手順だったが、裏マニュアルではステンレス製バケツを用いた手順に改悪されていた。あまりにずさんな管理に、町工場のあんちゃん(当時)だった私は、「これが国のすることなのか?」と憤慨し、驚き呆れはてた記憶がある。事故当日はこの裏マニュアルさえ、さらに改悪した手順で作業がなされていた。最終工程である製品の均質化作業では、臨界状態に至らないため形状制限がなされた容器(貯塔)でなく、別の容器(沈殿槽)に変更していたというのだから。

手順を守れば、臨界事故は起きなかったのだとしよう。しかしマニュアルがあっても、守られなければ意味がないのだ。そして事故が起きた場合のリスクが、あまりにも高すぎる。原子力業界は、当時の反省を生かさず、いま人びとをいのちの危険にさらし、生活を奪い、ふるさとや家族をひき裂き続けている。

なお、日本の高温工学試験研究炉(茨城県大洗町)は、冷却材としてヘリウムを利用するところはいっしょだが、核燃料はペブルベット型とは異なる六角柱型となっている。10年以上前の記事だが(1999年ごろかな?)、下記にリンク。

★日本で初めて運転する高温ガス炉が発臨界に達しました

日本原子力研究所(現:日本原子力研究開発機構)

http://

ってのがありましたので、ちょっと調べてみます。前にトピ立ててたきがしたんですが、とりあえず。

http://

以前も書いたけれど、次世代原子炉としてトリウム燃料サイクルが話題にのぼることがある。

http://

「ナショナル・ジオグラフィック」10月号では、次世代原子炉としてペブルベッド型高温ガス炉を紹介している(「NEXT 明日を読む」)

いちばんのポイントは、この原子炉は、メルトダウン(炉心融解)しないとされていること。この記事によれば、

<軽水炉が燃料を金属の管に入れた燃料棒を使うのに対し、ペブルベッド型高温ガス炉では、黒鉛の中にウランの粒子を分散させた「球状燃料(ペブル)」を使用する。黒鉛は、核分裂で放出される中性子の速度を抑え、原子炉を適切な温度に保ちながら、核反応を継続させることができるという>

この黒鉛は、テニスボール大。その中には約1万5000個の粒子燃料が分散している。すべて合わせてもウランの重さは9グラム。米国の研究では、約30万個の粒子を1200度以上に熱し、中性子で衝撃を与える実験を行ったが、放射性物質が漏れ出す粒子は一つもなかったとされる。

冷却材として使うヘリウムが不活性ガスなので、軽水炉の水のように放射性を帯びないこと、また軽水炉よりもはるかに高温になるため、発電効率が高いことがメリットとして挙げられる。

すでに世界初の商用ペブルベッド・モジュール炉(PBMR)が、南アフリカ共和国に建設されている。

☆ペブルベッドモジュール炉(PBMR)

http://

南アフリカ共和国のPBMR社と共同開発にあたるのが、日本の三菱重工。すでにPBMRの開発でMOU(Memorandum of Understanding:了解覚書)を締結している。将来的にはプラント建設や市場開拓をにらんでいるという。

★三菱重工ニュース2010年2月4日

http://

1基当たりの出力が小さいが、モジュールで増設することにより、地域の需要増加に合わせて適切に対応できる。また工期が短い(2−3年)のも、新興国には魅力だろう(従来型は6年以上といわれる)。

しかし「PBMRは設計上、メルトダウン(炉心溶融)が起こらない」という主張をにわかに信じることができない。

スリーマイル、チェルノブイリ、フクシマの危機から、脱原発に向かおうとする、その歴史の歯車を逆戻しにするものだと思う。危険な上に費用がかかりすぎる。どうしてそこまで原子力に固執するのか?

次世代原子炉も、「科学の発達に素材工学が追いついていない」と池澤夏樹さんの指摘する問題は避けて通れないのではないだろうか。このあたりは、情報を集めて、専門家の意見を仰ぎたいところだと思う。

以下はWikipedia「超高温原子炉」の解説より。

<超高温炉では熱と高い中性子量、また、溶融塩が採用された際には腐食性の環境といった問題があるため、従来の原子炉の限界を超える素材を必要としている。超高温炉を含む様々な第4世代原子炉の一般的な研究の中で、MurtyとCharitは超高温炉に利用するために経年した後であっても、圧力下、非圧力下問わず高い安定性を持ち、振動耐性、展性、強度が維持でき、耐食性も初期的候補になる素材を提案している。ニッケル基の超合金、炭化ケイ素、特定の品質のグラファイト、高クロム鉄、耐熱金属などのいくつかの素材が提案されている 。超高温炉を建設する前に対処しなければならない問題を明快にするために、アメリカ国立研究所の指揮でさらなる研究が行われている>

もう一つはヒューマンエラーだ。

東海村JCO臨界事故を思い起こそう。事故の原因は、燃料加工の工程において、正規マニュアルではなく「裏マニュアル」を運用していたことだった。ウラン化合物の粉末を溶解する工程では「溶解塔」という装置を使用する手順だったが、裏マニュアルではステンレス製バケツを用いた手順に改悪されていた。あまりにずさんな管理に、町工場のあんちゃん(当時)だった私は、「これが国のすることなのか?」と憤慨し、驚き呆れはてた記憶がある。事故当日はこの裏マニュアルさえ、さらに改悪した手順で作業がなされていた。最終工程である製品の均質化作業では、臨界状態に至らないため形状制限がなされた容器(貯塔)でなく、別の容器(沈殿槽)に変更していたというのだから。

手順を守れば、臨界事故は起きなかったのだとしよう。しかしマニュアルがあっても、守られなければ意味がないのだ。そして事故が起きた場合のリスクが、あまりにも高すぎる。原子力業界は、当時の反省を生かさず、いま人びとをいのちの危険にさらし、生活を奪い、ふるさとや家族をひき裂き続けている。

なお、日本の高温工学試験研究炉(茨城県大洗町)は、冷却材としてヘリウムを利用するところはいっしょだが、核燃料はペブルベット型とは異なる六角柱型となっている。10年以上前の記事だが(1999年ごろかな?)、下記にリンク。

★日本で初めて運転する高温ガス炉が発臨界に達しました

日本原子力研究所(現:日本原子力研究開発機構)

http://

|

|

|

|

|

|

|

|

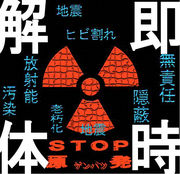

原発解体!!! 更新情報

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

原発解体!!!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- mixi バスケ部

- 37834人

- 2位

- 酒好き

- 170665人

- 3位

- マイミク募集はここで。

- 89527人