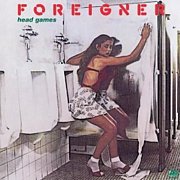

「Harvest」Neil Young 1972年2月

「ハーベスト」二ール・ヤング

1. Out on the Weekend

2. Harvest

3. Man Needs a Maid

4. Heart of Gold

5. Are You Ready for the Country?

6. Old Man

7. There's a World

8. Alabama

9. Needle and the Damage Done [Live]

10. Words (Between the Lines of Age)

Ben Keith(Guitar (Steel)), David Crosby(Guitar), Graham Nash(Vocals), Jack Nitzsche(Guitar,Keyboards, Piano), James Taylor(Vocals), John Harris(Piano), Kenneth A. Buttrey(Drums), Linda Ronstadt(Vocals), Neil Young(Guitar,Vocals), Stephen Stills(Vocals), Tim Drummond(Bass,Drums)

ニール・ヤングの魅力とはいったいなんでしょうか。

私は、戦い続けている弱者、という言い方ができるかな、と思っています。

いかつい風貌と体躯からは違和感すらあるかぼそい歌声、荒くて直情的なギター。

力強くて頼りがいのありそうなアメリカンロックの王道ボーカルとは真反対の、よれよれの声。

それなのに、内面的な葛藤を赤裸々にさらし、自分と比べて圧倒的な世間を向こうに回して、一人立ち向かおうとする姿。

今のグランジ・ロックやオルタナ勢が90年代以降メジャーシーンに躍り出た理由には、メインストリートの健全でパワフルな道から外れた、マイナーで弱くて暗い内面的な叫びを、表舞台に引きずり出したことにあったでしょう。それが痛快であり、それが市民権にすらなったわけです。

ヤングはそれを40年近く前から一人でやり続けているわけですから。

私はどうしようもなく怒りがこみ上げてくるような時、超ハードで超早くて超ラウドな轟音ロックと並べて、ヤングの曲を聴くことが結構あります。

誰よりも戦い続けているヤングが歌う癒しの曲を聴くと、いつも私は何もいえなくなります。

いつのまにか怒りの気持ちも、なだめられてしまいます。

ヤング御大がそうおっしゃるなら、という感じですかね。

高校生の頃に出会ってから、もうずいぶん長い間、そんな風におせわになっています。

20代にして老成した爺さんのようなか細い線の細いハイトーンボイスは、はじめは好き嫌いが分かれるかもしれません。これがロック?って。

しかし、この声の魅力に取り付かれると、その奥深さに、やられます。

戦い終えた戦士の、歴戦を経た年輪と経験が物語るかのような、名曲たち。

それは、まるで60年代を共に戦い、幻を追い求めて敗れた同志達を、すこしだけ客観的に見つめていた孤高のロッカー、ヤングの宿命であるかのようです。

彼自身、それを自覚しているからこそ、シンプルで美しい生き方、を長年貫いているのでしょうか。

かれはカナダ人であり、アメリカ人ではないことを若干は関係しているかもしれません。

特にこのハーベスト、という作品は、ヤング作品の中でも、もっとも穏やかな部類の作品です。しかし歌われている内容は、やはりタフで青いです。

戦い続けていること、あいかわらず怒り続けていること、そのことの純粋さ、瑞々しさ、イノセントさが、この方の現役感につながっているのではないかとおもっています。

この方の曲は、鉈(なた)で粗く削りだしたようなまんまの、素朴だけどダイナミックな曲、それでいて耳になじむ懐かしいようなフォーク・ロック、カントリー・ロック。

アコースティックなサウンドで、荒い息遣いまでもろともぶっつけてくるような、生々しさ、ダイレクトさがあります。

時代の寵児となりながらも、自分の歌いたいこと、歌うべきことだけを、率直に歌い続けてきた彼。それは奔放なようで、もっともブレない自分という信念に貫かれた活動、ともいえるかもしれません。

このアルバムがでた1972年前後は、ロックという音楽が時代とのかかわりを大きく変えていった時代でした。

1969年を境に、ウッドストックをはじめとするヒッピーカルチャー、ユートピア幻想が頂点を迎えると共に、崩壊を始めました。

反戦運動、社会に対する反動、ドラッグカルチャー、それらの上に成り立っていた若者たちの桃源郷は、幻だと、皆気づかされてしまいました。

ジミ・ヘンドリックスやジム・モリスンらの死も、斜陽を象徴しているかのようでした。

一方で、巨大な”世代”にまで膨張したロックのリスナーは、同時に巨大なビジネスがそこに存在しうることを意味してもいました。60年代にロックリスナーのパイを飛躍的に拡大させたビートルズやバーズの功績は、皮肉にもそのまま70年代というロックがビジネス化してゆく過程に、そのまま移行してゆくことになりました。

そのような70年代前半のシーンの中心となったのは、引き続きアメリカ西海岸でした。

そこからはやがてドゥービーブラザースやイーグルスが現れました。

ピッピーカルチャーを牽引していたバーズ、ボブ・ディランが提示した自分たちの足元を見つめよう、というアメリカ土着の音楽とロックの融合、いわゆるカントリーロック、フォーク・ロック、その発展としてのウエストコースト・ロックが70年代を牽引しました。

それはCSN&Yや次にくるジェイムス・テイラーやキャロル・キングらをはじめとするシンガーソングライター達の個の時代、においても基調となってゆきました。

またイギリスのロックを牽引してきたローリング・ストーンズ、クリームからブラインドフェイスを経てのエリック・クラプトンやトラフィックのスティーブ・ウィンウッド、フリーらは、探求し続けたブルースロックの果てに、アメリカ南部〜西部のサザン・ロック、カントリーロックにロックの光明を見出してゆきます。そこではデラニー&ボニー、オールマンブラザース、レイナードスキナードらが登場します。

ニール・ヤングは、そのような時代に、ロック界に登場します。

本コミュニティでも一度レビューしたバッファロースプリングフィールド

http://

で名作を残した彼は、ヒッピー世代の代表選手CS&Nに、ツアーに必要なハードなギタリスト、として雇われ、時代の表舞台に姿を現します。

彼の孤高なミュージシャンシップが生み出す緊張感と、荒削りなギターは、CSN&Yを稀代のスーパーグループへと押し上げ、彼自身のキャリアも、ある意味ではピークに達します。

CSN&Yでの1970年3月の「Deja vu」

http://

の成功、知名度を上げたあとでの同年8月の3rdアルバム「After the gold rush」。最高位8位、初のプラチナレコードとなった同作によりヤングは、名実共にロック界にその名をとどろかせます。

CSN&Y自体は1971年4月の「4way street」以降、分解に拍車がかかり、それぞれ個々の活動にうつってゆきました。

翌年2月、本作4thアルバム「Harvest」は発表されました。ヤング26歳の時の作品です。

たちまち200万枚を売り上げ、全米1位年間でも1位、シングル「ハート・オブ・ゴールド」も1位を獲得し、ヤングはビジネスシーンの表舞台に引きずり出されることになります。

現地のミュージシャンとニルス・ロフグレン、ジャック・ニッチェとストレイ・ゲイターズとゆう即席バンドを結成して、カントリーの聖地ナッシュビルで録音された本作は、前作までとは異なり、かなりバラエティに富んだ内容、やややったりとした穏やかな音の表情を見せた作品となっています。CSNの3人も参加しています。

1曲目、2曲目とのっけからレイドバックした音でスタートしますが、聴かせます。

どこか寂しげな曲調の中に、濃厚ななにやらが詰まっていて、単純な寂寥感だけではないものが伝わってきます。アコギとブルースハープだけで、ここまで詰め込まれた充実さと濃厚さが、本作の豊穣さ、まさにハーベストです。

3曲目でドラマティックな構成の曲は、いよいよ寂寥感を飛び越えて、切なさの境地まで、まるで悟りの極地まで飛んでいってしまったかのような一大サウンドがストリングスと共に繰り広げられます。まるでロッキー山脈の尾根を踏破しながら、夕焼けの向こうにこの世の向こう側がみえてしまったかのようです。

かぼそい声が、天空を飛翔してゆくかのように伸びてゆく不思議さは、何なんでしょうか。

代表曲はやはり4曲目のHeart of Gold。青臭くもまっすぐに求め続けるヤング節。ジェイムス・テイラーやリンダ・ロンシュタットが参加し、シンガーソングライターブームの先鞭をつけています。

5曲目は、その名も「Are you ready for the country ?」徴兵制の歌です。

耳にのこるフレーズとポップながらしっかりスワンプしてる足腰の安定感、うってかわって明るく軽妙な曲調のバラエティさが本作の成功の理由です。

6曲目は、名曲old man。

最近出たLive at Massey haleでの名演は最高です。

7曲目は3曲目同様、かのフィル・スペクターの元で仕込まれたニッチェの壮大なストリングスが響き渡ります。ヤングとはバッファロースプリングフィールド時代からの付き合いですが、かれはリンゴスターの思い出のフォトグラフをはじめ数々の名曲にかかわり、後に「愛と青春の旅立ち」でアカデミー賞に輝くことになります。

8曲めはかの「アラバマ」。いわずとしれた南部の黒人差別を歌ったもの。彼は前作でも「サザン・マン」で同様の内容を取り上げています。南部出身のレイナード・スキナードが「スイート・ホーム・アラバマ」を南部の誇りとして歌い、アンサーソングとして有名になりました。ささくれたギターもヤングの魅力です。

9曲は麻薬中毒を非難した歌。こんなシンプルな歌が響きます。

不器用そうな、それでいてまっすぐな、すれない歌声とでもいうのでしょうか。

ナイーブというか。

で、10曲目、ラストです。

歌えない、弾けない、それほど魂がこもり、全てが、伝えられる。

つんのめるような言葉。

「After the gold rush」派の方も結構いると思いますが、私は昔からこっち派かな。

どっちかというとですけど。

さっきも触れましたが、ヤングはライブもすごい。

若い頃のライブでは、この声が伸びまくります。

REMのマイケル・スタイプも、全盛期はあんな声が伸びまくりでしたが、当然影響はあるでしょう。

この3rdと4thの間という意味では先ほどあげた「Live at Massey hole」は素晴らしい。

合わせてお勧めします。

ソニック・ユースやパール・ジャムらを引き合いに出すまでもなく、グランジ勢をはじめとした今の世代からのRespectは、そのアーティストとしての信念の貫き方と、一線で活躍することを長年両立し続けていることから来ているでしょう。カート・コバーンならずともあこがれる、理想的なロックンローラーのひとつの姿として、素晴らしいお手本です。

まあロック史を語る上では欠かせないMustな超名盤でありながら、本人がまだ現役感バリバリというところが唯一無二の存在、ニール・ヤング、いける伝説です。

”Out on the weekend”

「ハーベスト」二ール・ヤング

1. Out on the Weekend

2. Harvest

3. Man Needs a Maid

4. Heart of Gold

5. Are You Ready for the Country?

6. Old Man

7. There's a World

8. Alabama

9. Needle and the Damage Done [Live]

10. Words (Between the Lines of Age)

Ben Keith(Guitar (Steel)), David Crosby(Guitar), Graham Nash(Vocals), Jack Nitzsche(Guitar,Keyboards, Piano), James Taylor(Vocals), John Harris(Piano), Kenneth A. Buttrey(Drums), Linda Ronstadt(Vocals), Neil Young(Guitar,Vocals), Stephen Stills(Vocals), Tim Drummond(Bass,Drums)

ニール・ヤングの魅力とはいったいなんでしょうか。

私は、戦い続けている弱者、という言い方ができるかな、と思っています。

いかつい風貌と体躯からは違和感すらあるかぼそい歌声、荒くて直情的なギター。

力強くて頼りがいのありそうなアメリカンロックの王道ボーカルとは真反対の、よれよれの声。

それなのに、内面的な葛藤を赤裸々にさらし、自分と比べて圧倒的な世間を向こうに回して、一人立ち向かおうとする姿。

今のグランジ・ロックやオルタナ勢が90年代以降メジャーシーンに躍り出た理由には、メインストリートの健全でパワフルな道から外れた、マイナーで弱くて暗い内面的な叫びを、表舞台に引きずり出したことにあったでしょう。それが痛快であり、それが市民権にすらなったわけです。

ヤングはそれを40年近く前から一人でやり続けているわけですから。

私はどうしようもなく怒りがこみ上げてくるような時、超ハードで超早くて超ラウドな轟音ロックと並べて、ヤングの曲を聴くことが結構あります。

誰よりも戦い続けているヤングが歌う癒しの曲を聴くと、いつも私は何もいえなくなります。

いつのまにか怒りの気持ちも、なだめられてしまいます。

ヤング御大がそうおっしゃるなら、という感じですかね。

高校生の頃に出会ってから、もうずいぶん長い間、そんな風におせわになっています。

20代にして老成した爺さんのようなか細い線の細いハイトーンボイスは、はじめは好き嫌いが分かれるかもしれません。これがロック?って。

しかし、この声の魅力に取り付かれると、その奥深さに、やられます。

戦い終えた戦士の、歴戦を経た年輪と経験が物語るかのような、名曲たち。

それは、まるで60年代を共に戦い、幻を追い求めて敗れた同志達を、すこしだけ客観的に見つめていた孤高のロッカー、ヤングの宿命であるかのようです。

彼自身、それを自覚しているからこそ、シンプルで美しい生き方、を長年貫いているのでしょうか。

かれはカナダ人であり、アメリカ人ではないことを若干は関係しているかもしれません。

特にこのハーベスト、という作品は、ヤング作品の中でも、もっとも穏やかな部類の作品です。しかし歌われている内容は、やはりタフで青いです。

戦い続けていること、あいかわらず怒り続けていること、そのことの純粋さ、瑞々しさ、イノセントさが、この方の現役感につながっているのではないかとおもっています。

この方の曲は、鉈(なた)で粗く削りだしたようなまんまの、素朴だけどダイナミックな曲、それでいて耳になじむ懐かしいようなフォーク・ロック、カントリー・ロック。

アコースティックなサウンドで、荒い息遣いまでもろともぶっつけてくるような、生々しさ、ダイレクトさがあります。

時代の寵児となりながらも、自分の歌いたいこと、歌うべきことだけを、率直に歌い続けてきた彼。それは奔放なようで、もっともブレない自分という信念に貫かれた活動、ともいえるかもしれません。

このアルバムがでた1972年前後は、ロックという音楽が時代とのかかわりを大きく変えていった時代でした。

1969年を境に、ウッドストックをはじめとするヒッピーカルチャー、ユートピア幻想が頂点を迎えると共に、崩壊を始めました。

反戦運動、社会に対する反動、ドラッグカルチャー、それらの上に成り立っていた若者たちの桃源郷は、幻だと、皆気づかされてしまいました。

ジミ・ヘンドリックスやジム・モリスンらの死も、斜陽を象徴しているかのようでした。

一方で、巨大な”世代”にまで膨張したロックのリスナーは、同時に巨大なビジネスがそこに存在しうることを意味してもいました。60年代にロックリスナーのパイを飛躍的に拡大させたビートルズやバーズの功績は、皮肉にもそのまま70年代というロックがビジネス化してゆく過程に、そのまま移行してゆくことになりました。

そのような70年代前半のシーンの中心となったのは、引き続きアメリカ西海岸でした。

そこからはやがてドゥービーブラザースやイーグルスが現れました。

ピッピーカルチャーを牽引していたバーズ、ボブ・ディランが提示した自分たちの足元を見つめよう、というアメリカ土着の音楽とロックの融合、いわゆるカントリーロック、フォーク・ロック、その発展としてのウエストコースト・ロックが70年代を牽引しました。

それはCSN&Yや次にくるジェイムス・テイラーやキャロル・キングらをはじめとするシンガーソングライター達の個の時代、においても基調となってゆきました。

またイギリスのロックを牽引してきたローリング・ストーンズ、クリームからブラインドフェイスを経てのエリック・クラプトンやトラフィックのスティーブ・ウィンウッド、フリーらは、探求し続けたブルースロックの果てに、アメリカ南部〜西部のサザン・ロック、カントリーロックにロックの光明を見出してゆきます。そこではデラニー&ボニー、オールマンブラザース、レイナードスキナードらが登場します。

ニール・ヤングは、そのような時代に、ロック界に登場します。

本コミュニティでも一度レビューしたバッファロースプリングフィールド

http://

で名作を残した彼は、ヒッピー世代の代表選手CS&Nに、ツアーに必要なハードなギタリスト、として雇われ、時代の表舞台に姿を現します。

彼の孤高なミュージシャンシップが生み出す緊張感と、荒削りなギターは、CSN&Yを稀代のスーパーグループへと押し上げ、彼自身のキャリアも、ある意味ではピークに達します。

CSN&Yでの1970年3月の「Deja vu」

http://

の成功、知名度を上げたあとでの同年8月の3rdアルバム「After the gold rush」。最高位8位、初のプラチナレコードとなった同作によりヤングは、名実共にロック界にその名をとどろかせます。

CSN&Y自体は1971年4月の「4way street」以降、分解に拍車がかかり、それぞれ個々の活動にうつってゆきました。

翌年2月、本作4thアルバム「Harvest」は発表されました。ヤング26歳の時の作品です。

たちまち200万枚を売り上げ、全米1位年間でも1位、シングル「ハート・オブ・ゴールド」も1位を獲得し、ヤングはビジネスシーンの表舞台に引きずり出されることになります。

現地のミュージシャンとニルス・ロフグレン、ジャック・ニッチェとストレイ・ゲイターズとゆう即席バンドを結成して、カントリーの聖地ナッシュビルで録音された本作は、前作までとは異なり、かなりバラエティに富んだ内容、やややったりとした穏やかな音の表情を見せた作品となっています。CSNの3人も参加しています。

1曲目、2曲目とのっけからレイドバックした音でスタートしますが、聴かせます。

どこか寂しげな曲調の中に、濃厚ななにやらが詰まっていて、単純な寂寥感だけではないものが伝わってきます。アコギとブルースハープだけで、ここまで詰め込まれた充実さと濃厚さが、本作の豊穣さ、まさにハーベストです。

3曲目でドラマティックな構成の曲は、いよいよ寂寥感を飛び越えて、切なさの境地まで、まるで悟りの極地まで飛んでいってしまったかのような一大サウンドがストリングスと共に繰り広げられます。まるでロッキー山脈の尾根を踏破しながら、夕焼けの向こうにこの世の向こう側がみえてしまったかのようです。

かぼそい声が、天空を飛翔してゆくかのように伸びてゆく不思議さは、何なんでしょうか。

代表曲はやはり4曲目のHeart of Gold。青臭くもまっすぐに求め続けるヤング節。ジェイムス・テイラーやリンダ・ロンシュタットが参加し、シンガーソングライターブームの先鞭をつけています。

5曲目は、その名も「Are you ready for the country ?」徴兵制の歌です。

耳にのこるフレーズとポップながらしっかりスワンプしてる足腰の安定感、うってかわって明るく軽妙な曲調のバラエティさが本作の成功の理由です。

6曲目は、名曲old man。

最近出たLive at Massey haleでの名演は最高です。

7曲目は3曲目同様、かのフィル・スペクターの元で仕込まれたニッチェの壮大なストリングスが響き渡ります。ヤングとはバッファロースプリングフィールド時代からの付き合いですが、かれはリンゴスターの思い出のフォトグラフをはじめ数々の名曲にかかわり、後に「愛と青春の旅立ち」でアカデミー賞に輝くことになります。

8曲めはかの「アラバマ」。いわずとしれた南部の黒人差別を歌ったもの。彼は前作でも「サザン・マン」で同様の内容を取り上げています。南部出身のレイナード・スキナードが「スイート・ホーム・アラバマ」を南部の誇りとして歌い、アンサーソングとして有名になりました。ささくれたギターもヤングの魅力です。

9曲は麻薬中毒を非難した歌。こんなシンプルな歌が響きます。

不器用そうな、それでいてまっすぐな、すれない歌声とでもいうのでしょうか。

ナイーブというか。

で、10曲目、ラストです。

歌えない、弾けない、それほど魂がこもり、全てが、伝えられる。

つんのめるような言葉。

「After the gold rush」派の方も結構いると思いますが、私は昔からこっち派かな。

どっちかというとですけど。

さっきも触れましたが、ヤングはライブもすごい。

若い頃のライブでは、この声が伸びまくります。

REMのマイケル・スタイプも、全盛期はあんな声が伸びまくりでしたが、当然影響はあるでしょう。

この3rdと4thの間という意味では先ほどあげた「Live at Massey hole」は素晴らしい。

合わせてお勧めします。

ソニック・ユースやパール・ジャムらを引き合いに出すまでもなく、グランジ勢をはじめとした今の世代からのRespectは、そのアーティストとしての信念の貫き方と、一線で活躍することを長年両立し続けていることから来ているでしょう。カート・コバーンならずともあこがれる、理想的なロックンローラーのひとつの姿として、素晴らしいお手本です。

まあロック史を語る上では欠かせないMustな超名盤でありながら、本人がまだ現役感バリバリというところが唯一無二の存在、ニール・ヤング、いける伝説です。

”Out on the weekend”

|

|

|

|

|

|

|

|

洋楽名盤・新譜 レビュー 更新情報

-

最新のイベント

-

まだ何もありません

-

-

最新のアンケート

洋楽名盤・新譜 レビューのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- 広島東洋カープ

- 55348人

- 2位

- お洒落な女の子が好き

- 89995人

- 3位

- 酒好き

- 170648人