ラスタの歩みとその信仰世界

〜レナード・E・バレット・Sr.『ラスタファリアンズ−レゲエを生んだ思想』(山田裕康訳、平凡社)書評

(『図書新聞』2315号=1996年10月26日号掲載)

ラスタファリアンとは,西インド諸島のジャマイカで生まれた新宗教運動とそのメンバーの呼び名だ。ラスタファリアン・カルト(以下ラスタと略す)は,その母国に根付いただけでなく,ジャマイカからの移民の波にのって広がり,今では対岸のアメリカやカナダ,旧宗主国のイギリスなどにもかなりの数の信者を持つようになった。

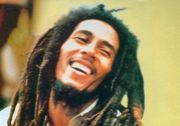

カリブ海を遠く離れた日本でも,ラスタ信徒の長い房状になった髪型(ドレッド・ロック)や,緑・黄・赤を並べた彼らのシンボル・カラー(エチオピア国旗から採られた)は,結構よく知られている。これはもちろん,ジャマイカ産の音楽レゲエが世界を席巻した結果だ。レゲエ歌手には,国際的スーパースターだった故ボブ・マーリィを筆頭に,ラスタの信奉者が少なくない。だから,レゲエではよくラスタのメッセージが歌われる。また,シンコペーションの強いレゲエのリズム自体,ラスタの宗教儀礼のナイヤビンギで演奏される音楽の影響を受けて生まれたとされる。

しかし,レゲエのファンになり,その背後のラスタ運動にロマン主義的な思い入れをし,ラスタ・カラーの帽子やバッジを身につける英米や日本の若者も,たいていは,この宗教思想の中身が実際にはどんなものなのか,それがどんな経緯で生まれてきたかを知らないだろう。L・E・バレットの『ラスタファリアンズ』(平凡社)は,そうした知識の空白を埋めるのに最適な本だ。この本は,特異なようでいて,その実,旧植民地国の民衆のかなり普遍的な経験に根ざしたラスタの歩みとその信仰世界を,奴隷制時代以来のジャマイカ史の中に位置付けて説き明かした,定評のある概説書なのだ(さらにこの訳書には,ジャマイカの内外でラスタを対象に突っ込んだフィールド調査を重ねてきた人類学者柴田佳子による,このカルトの最近の展開を押さえた解説がついている)。

二十世紀の少なくとも前半ごろまでは,世界の正史は,植民地主義の本国である西欧諸国の目から見た歴史だったといっていい。世界システム論の視野を確保する以前のマルクス主義の歴史観もまた,かなりの程度まで,そうした西欧近代の進歩史観を倒置したものだったといえる。そうした正史によって文明なき「未開」の側に追いやられ,しかも,植民地支配によって政治・経済・文化的な剥奪状況に置かれて「文明化」の隘路さえ阻まれた人びとは,自らを肯定的に捉えるために,新しい集団的(つまり民族主義的)自画像とそれを支える世界観を編み出す必要に迫られた。こうしたアイデンティティの問題は,奴隷交易によって新世界へのディアスポラ(離散)を強いられたアフリカ起源の人たちの中で,もっとも深刻だったといえるだろう。宗教学者のバレットは,ラスタの運動をメシア的千年王国運動として分類するが,この運動は同時に,白人のキリスト教とアフリカ的伝統という素材を使って新しい世界観と歴史を編み出し,自分たちのアイデンティティを再確立する試みでもあったのだ。

バレットは,黒人のキリスト教に内在するエチオピアニズム(旧約聖書に登場し,近代になっても植民地化されなかった黒人のキリスト教王国エチオピアをアフリカ起源の人たちの魂の故郷とみる考え方)と,それを拡大したマーカス・ガーヴィーの思想を,ジャマイカのラスタや合州国のブラック・ムスリムといった新宗教運動のルーツだとする。カーヴィーはジャマイカで生まれ,一九一〇年代に合州国に渡ってアフリカ帰還運動を組織し,一時は黒人大衆から絶大な支持を受けた人である。彼は,以前の進歩主義的かつ統合主義的なアメリカ黒人運動史では山師か道化といった扱いをされることが多かったが,最近ではパン・アフリカニズムにつながる黒人民族主義思想のさきがけとして再評価され,その全体像の研究が進められている。

バレットは,ラスタの教義をこう要約する。運動の草創時のエチオピア皇帝ハイレ・セラシエは生き神,ラス・タファリであり,黒人の救世主である。黒人は古代イスラエル人の末裔なのだが,黒人より劣った存在である白人の邪悪な陰謀により,ジャマイカで幽囚の生活を送っている。ジャマイカの状況は光りなき地獄,エチオピアは天国だ。しかし,無敵の皇帝ハイレ・セラシエは,世界各地に拐かされたアフリカ起源の民を故郷に戻す準備をしている。ラス・タファリの旗の下,近い将来に,黒人が世界を統治する。以上は,ジャマイカの下層階級の人たちによる生きるに足る世界と歴史を構築する試みなのであり,だから,ここでいわれるハイレ・セラシエ帝は,カプチシンスキーが『皇帝ハイレ・セラシエ』(ちくま文庫)で描くその実像とは何の関わりもない。その証拠に,一九七〇年代のエチオピア革命と皇帝の死は,ラスタ運動に本質的な打撃を与えなかった。教義に見られる黒人優越思想にしても,人種支配によって集団的に負わされた魂の傷を癒す薬と考えれば,その意義は容易に理解できる。

私には,こうしたラスタ運動と米国のブラック・ムスリムとのコントラストが興味深い。「奴隷の宗教」だというキリスト教への批判,来世志向から世直しへという救済のイメージの転換,食物等をめぐる厳しい戒律などは両者に共通なのだが,一方で,ラスタ運動に見られる聖なる草(マリファナ)を使った神秘体験の強調や,強いカリスマ的リーダーを回避する傾向(その結果小集団が分立しメンバーシップも不分明になる)は,ブラック・ムスリムとはむしろ対照的に見える。私の住む北陸の街にカリフォルニア(!)からやってきた人気レゲエ・バンド(注1)は,ステージから観客にこう呼び掛けた。「私たちはラスタだ。ここにいる者はみなラスタだ。どんな肌の色でも,どんなことばをしゃべっても,ジャー(神)の教えを理解する者はみなラスタだ。だからあなたたちは,日本中にラスタの教えを広める義務がある」 この大らかさは どうだろう。こうして民族の壁(人類学者メアリー・ダグラスのいうところのグループ)を跨ぐ融通無碍さははたして,ラスタ運動に本来的に備わっていたものなのだろうか。

〜レナード・E・バレット・Sr.『ラスタファリアンズ−レゲエを生んだ思想』(山田裕康訳、平凡社)書評

(『図書新聞』2315号=1996年10月26日号掲載)

ラスタファリアンとは,西インド諸島のジャマイカで生まれた新宗教運動とそのメンバーの呼び名だ。ラスタファリアン・カルト(以下ラスタと略す)は,その母国に根付いただけでなく,ジャマイカからの移民の波にのって広がり,今では対岸のアメリカやカナダ,旧宗主国のイギリスなどにもかなりの数の信者を持つようになった。

カリブ海を遠く離れた日本でも,ラスタ信徒の長い房状になった髪型(ドレッド・ロック)や,緑・黄・赤を並べた彼らのシンボル・カラー(エチオピア国旗から採られた)は,結構よく知られている。これはもちろん,ジャマイカ産の音楽レゲエが世界を席巻した結果だ。レゲエ歌手には,国際的スーパースターだった故ボブ・マーリィを筆頭に,ラスタの信奉者が少なくない。だから,レゲエではよくラスタのメッセージが歌われる。また,シンコペーションの強いレゲエのリズム自体,ラスタの宗教儀礼のナイヤビンギで演奏される音楽の影響を受けて生まれたとされる。

しかし,レゲエのファンになり,その背後のラスタ運動にロマン主義的な思い入れをし,ラスタ・カラーの帽子やバッジを身につける英米や日本の若者も,たいていは,この宗教思想の中身が実際にはどんなものなのか,それがどんな経緯で生まれてきたかを知らないだろう。L・E・バレットの『ラスタファリアンズ』(平凡社)は,そうした知識の空白を埋めるのに最適な本だ。この本は,特異なようでいて,その実,旧植民地国の民衆のかなり普遍的な経験に根ざしたラスタの歩みとその信仰世界を,奴隷制時代以来のジャマイカ史の中に位置付けて説き明かした,定評のある概説書なのだ(さらにこの訳書には,ジャマイカの内外でラスタを対象に突っ込んだフィールド調査を重ねてきた人類学者柴田佳子による,このカルトの最近の展開を押さえた解説がついている)。

二十世紀の少なくとも前半ごろまでは,世界の正史は,植民地主義の本国である西欧諸国の目から見た歴史だったといっていい。世界システム論の視野を確保する以前のマルクス主義の歴史観もまた,かなりの程度まで,そうした西欧近代の進歩史観を倒置したものだったといえる。そうした正史によって文明なき「未開」の側に追いやられ,しかも,植民地支配によって政治・経済・文化的な剥奪状況に置かれて「文明化」の隘路さえ阻まれた人びとは,自らを肯定的に捉えるために,新しい集団的(つまり民族主義的)自画像とそれを支える世界観を編み出す必要に迫られた。こうしたアイデンティティの問題は,奴隷交易によって新世界へのディアスポラ(離散)を強いられたアフリカ起源の人たちの中で,もっとも深刻だったといえるだろう。宗教学者のバレットは,ラスタの運動をメシア的千年王国運動として分類するが,この運動は同時に,白人のキリスト教とアフリカ的伝統という素材を使って新しい世界観と歴史を編み出し,自分たちのアイデンティティを再確立する試みでもあったのだ。

バレットは,黒人のキリスト教に内在するエチオピアニズム(旧約聖書に登場し,近代になっても植民地化されなかった黒人のキリスト教王国エチオピアをアフリカ起源の人たちの魂の故郷とみる考え方)と,それを拡大したマーカス・ガーヴィーの思想を,ジャマイカのラスタや合州国のブラック・ムスリムといった新宗教運動のルーツだとする。カーヴィーはジャマイカで生まれ,一九一〇年代に合州国に渡ってアフリカ帰還運動を組織し,一時は黒人大衆から絶大な支持を受けた人である。彼は,以前の進歩主義的かつ統合主義的なアメリカ黒人運動史では山師か道化といった扱いをされることが多かったが,最近ではパン・アフリカニズムにつながる黒人民族主義思想のさきがけとして再評価され,その全体像の研究が進められている。

バレットは,ラスタの教義をこう要約する。運動の草創時のエチオピア皇帝ハイレ・セラシエは生き神,ラス・タファリであり,黒人の救世主である。黒人は古代イスラエル人の末裔なのだが,黒人より劣った存在である白人の邪悪な陰謀により,ジャマイカで幽囚の生活を送っている。ジャマイカの状況は光りなき地獄,エチオピアは天国だ。しかし,無敵の皇帝ハイレ・セラシエは,世界各地に拐かされたアフリカ起源の民を故郷に戻す準備をしている。ラス・タファリの旗の下,近い将来に,黒人が世界を統治する。以上は,ジャマイカの下層階級の人たちによる生きるに足る世界と歴史を構築する試みなのであり,だから,ここでいわれるハイレ・セラシエ帝は,カプチシンスキーが『皇帝ハイレ・セラシエ』(ちくま文庫)で描くその実像とは何の関わりもない。その証拠に,一九七〇年代のエチオピア革命と皇帝の死は,ラスタ運動に本質的な打撃を与えなかった。教義に見られる黒人優越思想にしても,人種支配によって集団的に負わされた魂の傷を癒す薬と考えれば,その意義は容易に理解できる。

私には,こうしたラスタ運動と米国のブラック・ムスリムとのコントラストが興味深い。「奴隷の宗教」だというキリスト教への批判,来世志向から世直しへという救済のイメージの転換,食物等をめぐる厳しい戒律などは両者に共通なのだが,一方で,ラスタ運動に見られる聖なる草(マリファナ)を使った神秘体験の強調や,強いカリスマ的リーダーを回避する傾向(その結果小集団が分立しメンバーシップも不分明になる)は,ブラック・ムスリムとはむしろ対照的に見える。私の住む北陸の街にカリフォルニア(!)からやってきた人気レゲエ・バンド(注1)は,ステージから観客にこう呼び掛けた。「私たちはラスタだ。ここにいる者はみなラスタだ。どんな肌の色でも,どんなことばをしゃべっても,ジャー(神)の教えを理解する者はみなラスタだ。だからあなたたちは,日本中にラスタの教えを広める義務がある」 この大らかさは どうだろう。こうして民族の壁(人類学者メアリー・ダグラスのいうところのグループ)を跨ぐ融通無碍さははたして,ラスタ運動に本来的に備わっていたものなのだろうか。

|

|

|

|

|

|

|

|

JAH RASTAFARI 更新情報

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

JAH RASTAFARIのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- mixi バスケ部

- 37860人

- 2位

- お洒落な女の子が好き

- 90060人

- 3位

- 写真を撮るのが好き

- 208308人