http://

東京国立博物館

本館7室 2006年8月8日(火)〜2006年9月18日(月・祝)

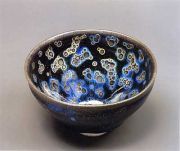

夏秋草図屏風」は酒井抱一(ほういつ)の傑作としてよく知られた作品です。もともと尾形光琳(こうりん)の「風神雷神図屏風」(重要文化財・東京国立博物館蔵)の裏側に描かれていたものです。しかし、閉じると外側に露出する屏風の裏面は、収納や移動の際に傷つきやすいため、昭和49年(1974)の解体修理の際に分離され、それぞれ独立した屏風に改装されました。

10数年前に「夏秋草図屏風」の下絵(東京・出光美術館蔵)が発見され、その袋の一部と思われる紙に書きつけられた抱一の墨書から、この屏風が第11代将軍徳川家斉(いえなり)の実父にあたる一橋治済(はるなり)の注文によって文政4年(1821)頃に完成したこと、屏風表裏の取り合せが抱一の制作当初からのものであったことが明らかとなりました。表の金地に対して裏を銀地とし、雷神の裏に夕立に打たれて頭をたれる夏草を、風神の裏に野分の風に吹きあおられる秋草を対応させたことなどは、すべて抱一自身の構想であったことが確認されたわけです。屏風の表裏の絵は、あたかも連歌・連句における付合のようにみごとな呼応をみせています。そして確かに、裏として使われたとき、つまり折り目を手前にして立てたときに、各隻(せき)両端の空間が一段と奥へとひろがって見えるようです。今回もそのような折り方で展示いたしますので、ぜひ会場で抱一の意図した空間構成を確かめていただきたいと思います。

東京国立博物館

本館7室 2006年8月8日(火)〜2006年9月18日(月・祝)

夏秋草図屏風」は酒井抱一(ほういつ)の傑作としてよく知られた作品です。もともと尾形光琳(こうりん)の「風神雷神図屏風」(重要文化財・東京国立博物館蔵)の裏側に描かれていたものです。しかし、閉じると外側に露出する屏風の裏面は、収納や移動の際に傷つきやすいため、昭和49年(1974)の解体修理の際に分離され、それぞれ独立した屏風に改装されました。

10数年前に「夏秋草図屏風」の下絵(東京・出光美術館蔵)が発見され、その袋の一部と思われる紙に書きつけられた抱一の墨書から、この屏風が第11代将軍徳川家斉(いえなり)の実父にあたる一橋治済(はるなり)の注文によって文政4年(1821)頃に完成したこと、屏風表裏の取り合せが抱一の制作当初からのものであったことが明らかとなりました。表の金地に対して裏を銀地とし、雷神の裏に夕立に打たれて頭をたれる夏草を、風神の裏に野分の風に吹きあおられる秋草を対応させたことなどは、すべて抱一自身の構想であったことが確認されたわけです。屏風の表裏の絵は、あたかも連歌・連句における付合のようにみごとな呼応をみせています。そして確かに、裏として使われたとき、つまり折り目を手前にして立てたときに、各隻(せき)両端の空間が一段と奥へとひろがって見えるようです。今回もそのような折り方で展示いたしますので、ぜひ会場で抱一の意図した空間構成を確かめていただきたいと思います。

|

|

|

|

コメント(16)

今日行ってきました。

・・・ああ、やっぱり大好き。うっとりです。特に秋草のほうにしびれますね。抱一は銀箔の使い方が非常に上手だと思います。銀に合う色のチョイス、銀箔の変色の仕方をまるで予測していたかのような錆の入り方、銀箔を透けさせて影にしたり。

岩絵の具の使い方はけっこう薄いんですよね。緑青で描かれた薄の葉の上に重ねられた蔦は、下の薄が透けて見えるほどですし。その反面、葉の緑松は下地が見えないくらいにしっかりと載せて、葉脈を描いた金泥が生きるようにしています。

葛の花の描き方にもしびれます。胡粉の厚さで下地の銀箔の透け具合を変えて濃淡を出し、その胡粉の白の上に勢いよく紫をさっさっと載せている。それだけでもう!リアルな、生き生きとした葛の花になっている。

そして風に吹かれてまくれあがり伸び上がる植物の形のとらえ方、素晴らしいです。あの形には美しいリズムがあります。

あんなふうに描けたら・・・と思ってしまいますね。

悠々さんの説も面白いと思いますが、「秋草=風神」と並べると屏風なので「∨∧」となってしまいますね。これは昔の人の感覚ではしないような気もします・・・表は表、あくまでも裏は裏という感じで。

私はそれよりもむしろ、

>雷神の裏に夕立に打たれて頭をたれる夏草

に少し思ったことがあります。もしかしたらこれは、「雨が降る前」かもって。夏の雷は、夕立の前に来るものですよね。雷が鳴っている時、雨はまだかと待っている、むっとする暑さに少ししおれた草花なんじゃないかしらと。直接雨は描かれていませんよね。右上に天の川は描かれていますが。これも「これから雨が降る」ということを表しているのかもという気がしました。

・・・ああ、やっぱり大好き。うっとりです。特に秋草のほうにしびれますね。抱一は銀箔の使い方が非常に上手だと思います。銀に合う色のチョイス、銀箔の変色の仕方をまるで予測していたかのような錆の入り方、銀箔を透けさせて影にしたり。

岩絵の具の使い方はけっこう薄いんですよね。緑青で描かれた薄の葉の上に重ねられた蔦は、下の薄が透けて見えるほどですし。その反面、葉の緑松は下地が見えないくらいにしっかりと載せて、葉脈を描いた金泥が生きるようにしています。

葛の花の描き方にもしびれます。胡粉の厚さで下地の銀箔の透け具合を変えて濃淡を出し、その胡粉の白の上に勢いよく紫をさっさっと載せている。それだけでもう!リアルな、生き生きとした葛の花になっている。

そして風に吹かれてまくれあがり伸び上がる植物の形のとらえ方、素晴らしいです。あの形には美しいリズムがあります。

あんなふうに描けたら・・・と思ってしまいますね。

悠々さんの説も面白いと思いますが、「秋草=風神」と並べると屏風なので「∨∧」となってしまいますね。これは昔の人の感覚ではしないような気もします・・・表は表、あくまでも裏は裏という感じで。

私はそれよりもむしろ、

>雷神の裏に夕立に打たれて頭をたれる夏草

に少し思ったことがあります。もしかしたらこれは、「雨が降る前」かもって。夏の雷は、夕立の前に来るものですよね。雷が鳴っている時、雨はまだかと待っている、むっとする暑さに少ししおれた草花なんじゃないかしらと。直接雨は描かれていませんよね。右上に天の川は描かれていますが。これも「これから雨が降る」ということを表しているのかもという気がしました。

>悠々さん

面白い話を聞きました。

母が最終日に東博に行ってこの絵を見ていたのですが、その時にギャラリートークがあったそうです。その時に解説していた学芸員さんはこの絵について、「雷神の裏に秋草、風神の裏に夏草を描いたのではないかと思っています」と言っていたそうなのです。

やはりひっくり返して使うということではなく、「透かして見た時に、対角線側にあったのではないか」ということらしいです。「X」という方向性ですね。左表の雷神から右裏の夏草へ、右表から左裏へ、という方向です。

「裏はイメージして、見る」というのはちょっと情緒があって粋な感じですね。

それにしても、出光と東博で違う説をレクチャーしているなんて面白いですねー

面白い話を聞きました。

母が最終日に東博に行ってこの絵を見ていたのですが、その時にギャラリートークがあったそうです。その時に解説していた学芸員さんはこの絵について、「雷神の裏に秋草、風神の裏に夏草を描いたのではないかと思っています」と言っていたそうなのです。

やはりひっくり返して使うということではなく、「透かして見た時に、対角線側にあったのではないか」ということらしいです。「X」という方向性ですね。左表の雷神から右裏の夏草へ、右表から左裏へ、という方向です。

「裏はイメージして、見る」というのはちょっと情緒があって粋な感じですね。

それにしても、出光と東博で違う説をレクチャーしているなんて面白いですねー

悠々さん、ぺすか さん、ぼんぼんさん、こんばんは。

「夏秋草図屏風」の原状についてです。ご参考にしていただければ、と思い書き込みをしています。

>「雷神の裏の夏草と風神の裏の秋草、という趣向は…」

>と書かれておりますが、これは確かなことなのでしょうか?

確かです。「雷神」の裏に「夏草」、「風神」の裏に「秋草」を配するという趣向は、制作当初からのものであったことが、出光美術館が所蔵する「夏秋草図屏風」下絵の裏面に貼られた文書から明らかになりました。以下、裏文書の表記を掲げます。[]内は割注、/は改行されていることを示します。

「一橋一位殿御頼認上

二枚折屏風一双下絵[銀/地]

光琳筆表[雷神/風神]

裏[夏艸(草)雨/秋艸(草)風]

文政四年辛巳十一月九日出来

差出」

(割り注とは、一行分のスペースを2分割して他の字の2分の1の大きさで注書をするものです。)

東京国立博物館ホームページの中で書かれていましたようにこの文書から、次のことが分かります。第11代将軍家斉(1773〜1841)の父、一橋一位殿治済(1751〜1827)のために、尾形光琳筆「風神雷神図」裏面に合わせるよう、1821年11月頃描かれた作品であることです。以上から、「雷神」の裏に「夏草」、「風神」の裏に「秋草」が描かれていたということは御理解いただけたのではないかと思います。

さてそうなりますと、光琳の落款が通常通り画面の左右に来るように並べると抱一の落款印章が画面の中央に集まってしまう、ということになります。ここで出光美術館の下絵を見ますと、「抱一」と刻む朱文円印の印章が、完成作とは左右逆の位置に捺されていることに気づきます。すなわち、「夏草図」の第1扇右下および「秋草図」第2扇左下に印章があるのです(「抱一筆」の落款はありません)。

ここで、現代のわれわれの認識の中で混乱が生じてくるのでしょう。なぜ抱一は、落款印章をわざわざ中央に集まる位置に移動させたのか?私は、光琳の落款印章があるすぐ裏の位置に、自分の落款印章を入れ込むのを憚ったのではないか、と考えておりますがどうでしょうか。

なお、東京国立博物館で普段ギャラリートークをして下さるのは、特に断りがない限り博物館の研究員ではなく展示解説ボランティアの方々です。ちなみに出光美術館では、展示を実際手がけた学芸員の方が展示解説をなさっておられます。

「夏秋草図屏風」の原状についてです。ご参考にしていただければ、と思い書き込みをしています。

>「雷神の裏の夏草と風神の裏の秋草、という趣向は…」

>と書かれておりますが、これは確かなことなのでしょうか?

確かです。「雷神」の裏に「夏草」、「風神」の裏に「秋草」を配するという趣向は、制作当初からのものであったことが、出光美術館が所蔵する「夏秋草図屏風」下絵の裏面に貼られた文書から明らかになりました。以下、裏文書の表記を掲げます。[]内は割注、/は改行されていることを示します。

「一橋一位殿御頼認上

二枚折屏風一双下絵[銀/地]

光琳筆表[雷神/風神]

裏[夏艸(草)雨/秋艸(草)風]

文政四年辛巳十一月九日出来

差出」

(割り注とは、一行分のスペースを2分割して他の字の2分の1の大きさで注書をするものです。)

東京国立博物館ホームページの中で書かれていましたようにこの文書から、次のことが分かります。第11代将軍家斉(1773〜1841)の父、一橋一位殿治済(1751〜1827)のために、尾形光琳筆「風神雷神図」裏面に合わせるよう、1821年11月頃描かれた作品であることです。以上から、「雷神」の裏に「夏草」、「風神」の裏に「秋草」が描かれていたということは御理解いただけたのではないかと思います。

さてそうなりますと、光琳の落款が通常通り画面の左右に来るように並べると抱一の落款印章が画面の中央に集まってしまう、ということになります。ここで出光美術館の下絵を見ますと、「抱一」と刻む朱文円印の印章が、完成作とは左右逆の位置に捺されていることに気づきます。すなわち、「夏草図」の第1扇右下および「秋草図」第2扇左下に印章があるのです(「抱一筆」の落款はありません)。

ここで、現代のわれわれの認識の中で混乱が生じてくるのでしょう。なぜ抱一は、落款印章をわざわざ中央に集まる位置に移動させたのか?私は、光琳の落款印章があるすぐ裏の位置に、自分の落款印章を入れ込むのを憚ったのではないか、と考えておりますがどうでしょうか。

なお、東京国立博物館で普段ギャラリートークをして下さるのは、特に断りがない限り博物館の研究員ではなく展示解説ボランティアの方々です。ちなみに出光美術館では、展示を実際手がけた学芸員の方が展示解説をなさっておられます。

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

日本古美術 更新情報

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-

日本古美術のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

人気コミュニティランキング

- 1位

- 大人のmixi【おとミク】

- 6464人

- 2位

- 食べ物写真をつい撮ってしまう人

- 19245人

- 3位

- 写真を撮るのが好き

- 208301人

![[dir]日本画](https://img.mixi.net/img/basic/common/noimage_comm76.gif)