гӮігғҹгғҘгғӢгғҶгӮЈгҒ®жӨңзҙўзөҗжһңпјҡ35件

жӨңзҙўжқЎд»¶пјҡгӮҝгӮӨгғҲгғ«гҒЁжң¬ж–Ү+жӣҙж–°й Ҷ

еҚҡеӨҡзҘ—ең’еұұз¬ гҖҖеҚғд»ЈжөҒгҖҖ

гӮ’д»ЈиЎЁгҒҷгӮӢзҘӯгӮҠгҒ®дёҖгҒӨгҒЁгҒ—гҒҰе…ЁеӣҪзҡ„гҒ«зҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ вҳҶеҚҡеӨҡзҘ—ең’еұұз¬ гҒ®иө·жәҗвҳҶ еҚҡеӨҡзҘ—ең’еұұз¬ гҒ®иө·жәҗгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜи«ёиӘ¬гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжңүеҠӣгҒӘдјқжүҝгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ®еҲқжңҹгҒ«гҒӮгҒҹгӮӢд»ҒжІ»дәҢе№ҙпјҲпј‘пј’пј”пј‘е№ҙпјүгҒ«гҖҒиҮЁжёҲ з·ҸйҺ®е®ҲгҒ§гҒӮгӮӢж«ӣз”°зҘһзӨҫгҒёгҒ®еҘүзҙҚзҘһдәӢгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®жӯҙеҸІгҒҜпј—пј–пј—е№ҙдҪҷгӮҠгҒӮгӮҠгҖҒеӣҪгҒ®йҮҚиҰҒз„ЎеҪўж–ҮеҢ–иІЎгҒ«жҢҮе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ еҚҡеӨҡгҒ©гӮ“гҒҹгҒҸгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒеҚҡеӨҡ

- 54дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

зҘһйӯӮзҘһзӨҫ

жңқе»·гҒ®гӮӮгҒЁеӣҪйҖ гҒЁгҒ—гҒҰзҘӯж”ҝгӮ’еҹ·гҒЈгҒҹгҒ®гӮӮзҡҶеҪ“зӨҫгҒҢдёӯеҝғгҒ§еҸӨд»ЈгҒ®зҘһйғҪгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒзЁ®гҖ…гҒӘйҒәи№ҹгҖҒдјқиӘ¬гӮӮиұҠеҜҢгҒ§зҘһеҘҲеӮҷеұұгҖҒеӨ§еҸӨеўізҫӨгҖҒеҮәеңҹе“ҒзӯүиІҙйҮҚгҒӘж–ҮеҢ–иІЎгӮӮеӨҡгҒҸгҖҒйҷ„иҝ‘гҒ«еӣҪеәҒгҖҒеӣҪеҲҶеҜәзӯүгӮӮгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒзҘһд»ЈдёҠеҸӨгӮ’йҖҡгҒҳгҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»Јиҝ„гҒҜж”ҝжІ»гҖҒзөҢжёҲ гҖҒдәӨйҖҡгҒ®иҰҒиЎқгҒ§гҒӮгӮӢж•…гҖҒж–ҮеҢ–еәҒгҒ®еҚ”еҠӣгҒ«дҫқгӮҠгҖҒиҝ‘гҒҸгҒ«йғ·еңҹеҚҡзү©йӨЁйўЁеңҹиЁҳгӮұдёҳгҒҢе»әиЁӯгҒ•гӮҢеҮәйӣІж–ҮеҢ–зҷәзҘҘгҒ®и»ўз§»гӮ’зҙ№д»ӢгҒ—гҒҰгӮҗгӮӢгҖӮ гҒҫгҒҹ

- 83дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

дәҢеҚҒе…«йғЁиЎҶ&еҚғжүӢиҰійҹі@дёүеҚҒдёүй–“е Ӯ

иҰійҹіеғҸгҒҜеҚҒдёҖйқўеҚғжүӢеҚғзңјиҰійҹіиҸ©и–©еғҸгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҖҒеҶ…гҒ®124дҪ“гҒҜеүөе»әеҪ“жҷӮгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ®е·ЁеҢ йҒӢж…¶гҒ®еӯҗгғ»ж№ӣж…¶гӮүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰйҖ гӮүгӮҢгҒҹеӣҪе®қгҖҒйўЁзҘһгғ»йӣ·зҘһеғҸгӮ„дәҢеҚҒе…«йғЁиЎҶз«ӢеғҸгӮӮгҒ“гҒ®дёӯгҒ«дёҰгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮгҒҫгҒҹ ж–ҷ=дёҖиҲ¬600еҶҶгғ»й«ҳж ЎдёӯеӯҰ400еҶҶгғ»еӯҗдҫӣ300еҶҶгҖҖй§җи»Ҡ60еҸ°з„Ўж–ҷ ж–ҮеҢ–иІЎ жң¬е°Ҡгғ»еҚғжүӢиҰійҹіеқҗеғҸпјҲеӣҪе®қпјүвҲ’ж№ӣж…¶жҷ©е№ҙгҒ®дҪңгҖӮ йўЁзҘһ

- 2242дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

ж—Ҙжң¬гҒ®ең°еҗҚ

жҷӮд»ЈгҖҒйЈӣйіҘжҷӮд»ЈгҖҒеҘҲиүҜжҷӮд»ЈгҖҒе№іе®үжҷӮд»ЈгҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҖҒе®Өз”әжҷӮд»ЈгҖҒжҲҰеӣҪжҷӮд»ЈгҖҒжұҹжҲёжҷӮд»ЈгҖҒеҸӨд»ЈгҖҒзҷҪйііж–ҮеҢ–гҖҒеӨ©е№іж–ҮеҢ–гҖҒж‘Ӯй–ўж”ҝжІ»гҖҒеҸӨдәӢиЁҳгҖҒж—Ҙжң¬жӣёзҙҖгҖҒжҹіз”°еңӢз”·гҖҒи°·е·қ гҒҹгҒӘгҒ„еӯҳеңЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒЁгҒҰгӮӮеӨ§еҲҮгҒӘгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ гҒқгҒҶгҖҒең°еҗҚгҒ§гҒҷгҖӮ гҒқгҒ®еңҹең°гҒ®зү№еҫҙгӮ„й ҳдё»гҒ®еҗҚгӮ’еҸ–гҒЈгҒҰд»ҳгҒ‘гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒгҒқгҒ®жӯҙеҸІиғҢжҷҜгҒҜдёҖгҒӨгҒ®ж–ҮеҢ–

- 437дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

йҶҚйҶҗеҜә

дё–зҙҖеҫҢеҚҠгҒ«е»әз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹеҫҢзҷҪжІіжі•зҡҮгҒ®еҫЎйЎҳеҜәпјүжң¬е ӮгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮйғЁжқҗгҒ«гҒҜе№іе®үжҷӮд»ЈгҒ®гӮӮгҒ®гҒҢж®ӢгӮӢгҒҢгҖҒе ӮгҒҢж№Ҝжө…гҒ«гҒӮгҒЈгҒҹйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ«ж”№дҝ®гӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒ移зҜү еәңдә¬йғҪеёӮдјҸиҰӢеҢәйҶҚйҶҗжқұеӨ§и·Ҝз”әгҒ«гҒӮгӮӢзңҹиЁҖе®—йҶҚйҶҗжҙҫз·Ҹжң¬еұұгҒ®еҜәйҷўгҖӮеұұеҸ·гӮ’йҶҚйҶҗеұұпјҲж·ұйӣӘеұұгҒЁгӮӮпјүгҒЁз§°гҒҷгӮӢгҖӮжң¬е°ҠгҒҜи–¬её«еҰӮжқҘгҖҒй–ӢеҹәпјҲеүөз«ӢиҖ…пјүгҒҜзҗҶжәҗеӨ§её«иҒ–е®қпјҲгҒ—гӮҮгҒҶгҒјгҒҶпјүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҸӨйғҪдә¬йғҪгҒ®ж–ҮеҢ–

- 258дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

еӣҪжқұгҒ®зҹід»Ҹ

еӨ§еҲҶзңҢгғ»еӣҪжқұеҚҠеі¶гҒҜзҹід»ҸгҒ®е®қеә«гҒЁгҒ—гҒҰзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒе№іе®үжҷӮд»ЈгҖңйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгӮ’дёӯеҝғгҒ«гҒ—гҒҰе»әйҖ гҒ•гӮҢгҒҹзҹід»Ҹгғ»зЈЁеҙ–д»Ҹгғ»зҹізў‘ гҒ®зҹід»ҸгҒ®гҒ“гҒЁгҒҜзҹҘгӮүгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒйҒәи·Ўгғ»ж–ҮеҢ–иІЎгғ»иҖғеҸӨеӯҰгҒ«иҲҲе‘ігҒҢгҒӮгӮӢж–№ еӣҪжқұгҒ®зҹід»ҸгҒҜйЈҪгҒҚгӮӢгҒ»гҒ©иҰӢгҒҰгҒҠгӮҠгғЁгӮҪиҖ…гҒ«и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҰгӮ„гӮҚгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶең°е…ғгҒ®ж–№ еӣҪжқұгҒ§зҹід»ҸгҒ«гҒӘгӮҠгҒҹгҒ„ж–№ гҒ®гҒҹ

- 47дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

жҺӣгҒ‘и»ё

зҡ„иӨҮж•°з”ҹз”ЈгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒжҺӣи»ёгҒҜд»Ҹж•ҷгҒ®д»Ҹз”»з”ЁгҒ«гҒҫгҒҡжҷ®еҸҠгӮ’е§ӢгӮҒгҒҹгҖӮ ж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜгҒҷгҒ§гҒ«йЈӣйіҘжҷӮд»ЈгҒ«жҺӣи»ёгҒҢд»Ҹз”»гҒЁгҒ—гҒҰе…ҘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҰгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈеҫҢжңҹгҒ«зҰ…е®—гҒ®еҪұйҹҝгҒ«гӮҲгӮӢж°ҙеўЁз”»гҒ®жөҒиЎҢгҒӢгӮүжҺӣи»ёгӮӮжөҒиЎҢгҒ—гҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҖӮ д»Ҹж•ҷ дјҡзӯүгҒ®зҷәиЎЁгҒ®е ҙгҒЁгҒӘгӮҢгҒ°е№ёгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ гҖҖж—Ҙжң¬гҒ®еҸӨгҒҚиүҜгҒҚж–ҮеҢ–гӮ’е°ҠйҮҚгҒ—гҒӨгҒӨгҖҒж–°гҒ—гҒҸж–¬ж–°гҒӘжҺӣгҒ‘и»ёгӮ’ж¬Ўдё–д»ЈгҒёеҸ—гҒ‘з¶ҷгҒҗдәӢгҒҢеӨўгҒ§гҒҷгҖӮж—Ҙжң¬дәәгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’еҝҳгӮҢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒеәҠгҒ®

- 45дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

еҸӨ民家гҒ«дҪҸгӮӮгҒҶпјҒ

ж„ӣзҹҘзңҢеёёж»‘еёӮеӨ§йҮҺз”ә гҒ“гҒ“гҒҜгҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒӢгӮүж „гҒҲгҒҹз”әгҒ§гҖҒдёүжІіж№ҫгҒӢгӮүдјҠеӢўгҒ«жҠңгҒ‘гӮӢйҒ“зӯӢгҒ® дёӯз¶ҷзӮ№гҒЁгҒ—гҒҰйҮҚиҰҒгҒӘдҪҚзҪ®гӮ’еҚ гӮҒгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ з”әгӮ’ гҒ—гҖҒзҸҫеңЁгҒ“гҒ®з”әеұӢгҒҘгҒҸгӮҠгҒ®е®¶гҒҢгҖҒ зҸҫеңЁиҖҒжңҪеҢ–гҒ®зӮәгҖҒж¬ЎгҖ…гҒЁеЈҠгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ е°ҫејөеӨ§йҮҺз”әгҒ®ж–ҮеҢ–гҖҒгҒ„гӮ„ж—Ҙжң¬гҒ®ж–ҮеҢ–гҒЁиІЎз”ЈгҒҢгҖҒгҒІгҒЁгҒӨгҖҒ гҒҫгҒҹ

- 171дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

當йә»еҜә

гҒЁгҒӨжҳҺгӮүгҒӢгҒ§гҒӘгҒ„гҖӮ еҪ“йә»жӣјиҚјзҫ…гҒёгҒ®дҝЎд»°гҒҢеәғгҒҢгӮҠе§ӢгӮҒгҒҹйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҖҒгӮҲгҒҶгӮ„гҒҸеҗ„зЁ®жӣёзү©гӮ„иЁҳйҢІгҒ«еҪ“йә»еҜәиҚүеүөзёҒиө·гҒҢиҰӢгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒқгҒ®ж—©гҒ„дҫӢгҒҜгҖҒ12дё–зҙҖжң«гҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»Ј жӯҰеӨ©зҡҮ10е№ҙпјҲ681е№ҙпјүгҒ«еҪ№иЎҢиҖ…пјҲгҒҲгӮ“гҒ®гҒҺгӮҮгҒҶгҒҳгӮғпјүгӮҶгҒӢгӮҠгҒ®ең°гҒ§гҒӮгӮӢзҸҫеңЁең°гҒ«з§»гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҖҒгҒЁгҒӮгӮӢгҖӮд»–гҒ®йҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ®еҸІж–ҷгҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒеҪ“йә»еҜәгҒҜжҺЁеҸӨеӨ©зҡҮ20е№ҙ

- 79дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

жҷӮе®—гҖҖдёҖеҗ‘еҜә

гҖҒгҖ’306-0034гҖҖиҢЁеҹҺзңҢеҸӨжІіеёӮй•·и°·з”ә12-10пјҲ0280-22-2473пјүгҒ®гҖҖдёҖеҗ‘еҜәж§ҳгӮ’иҸ©жҸҗеҜәгҒЁгҒҷгӮӢиҖ…гҒ§гҒҷгҖӮ жҷӮе®—пјҲгҒҳгҒ—гӮ…гҒҶпјүгҒҜгҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»Ј жң«жңҹгҒ«иҲҲгҒЈгҒҹжө„еңҹж•ҷгҒ®дёҖе®—жҙҫгҖӮй–ӢзҘ–гҒҜдёҖйҒҚгҖӮз·Ҹжң¬еұұгҒҜзҘһеҘҲе·қзңҢи—ӨжІўеёӮгҒ®жё…жө„е…үеҜәпјҲйҖҡз§°йҒҠиЎҢеҜәпјүгҒЁгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҖҒиҮӘеҲҶгҒ®еӢүеј·гҒЁгҖҒеҫҢиј©гҒҹгӮӢиӢҘиҖ…гҒ«гӮӮгҖҒйҰҙжҹ“гҒҝгҒ«гҒҸгҒ„ж–ҮеҢ–гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒи§ҰгӮҢ

- 4дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

й«ҳйҒ еҹҺгҒЁй«ҳйҒ и—©

и—©жқҫ平家гҒ®зӨҺгӮ’зҜүгҒҸгҒҢгҖҒйӨҠзҲ¶жӯЈе…үгҒёгҒ®еҝ иӘ гҒӢгӮүзөӮз”ҹдҝқ科姓гӮ’еҗҚд№—гҒЈгҒҹгҖӮ гҖҗдё»гҒӘзҷ»е ҙдәәзү©гҖ‘ пјҲйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҖңе®Өз”әжҷӮд»ЈпјүгҖҖеҶ…и—Өж°Ҹгғ»еұұз”°ж°Ҹ пјҲе®Өз”әжҷӮд»Јгғ»жҲҰеӣҪ ?nd=685&of=1&ik=1&pnp=38&pnp=80&pnp=685 гҖҗеӨ§з”әеёӮж–ҮеҢ–иІЎгӮ»гғігӮҝгғјпјЁпј°гҖ‘дҝЎжҝғ

- 85дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

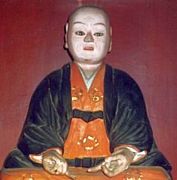

йҮҲиҝҰдёүе°ҠеғҸ

еҜәгҒ®дёӯйҮ‘е ӮгҒ®жң¬е°ҠйҮҲиҝҰеҰӮжқҘгҒ®и„ҮдҫҚеғҸпјҲйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҖҒйҮҚиҰҒж–ҮеҢ–иІЎпјүгӮӮи–¬зҺӢгғ»и–¬дёҠиҸ©и–©гҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮиҲҲзҰҸеҜәгҒ®и–¬зҺӢгғ»и–¬дёҠиҸ©и–©еғҸгҒҜгҖҒе…ғгҒҜеҗҢеҜәиҘҝйҮ‘е ӮпјҲе»ғзө¶пјүгҒ®жң¬ е°ҠйҮҲиҝҰеҰӮжқҘеғҸгҒ®и„ҮдҫҚгҒ гҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒзҸҫеӯҳеғҸгҒҜйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ®еҶҚиҲҲеғҸгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеҘҲиүҜжҷӮд»ЈгҒ®иҘҝйҮ‘е Ӯеүөе»әжҷӮгҒӢгӮүи–¬зҺӢгғ»и–¬дёҠиҸ©и–©еғҸгҒҢе®үзҪ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®и–¬зҺӢгғ»и–¬дёҠиҸ©и–©еғҸгҒҜгҖҒеғҸе®№гҖҒжңҚиЈ…гҖҒжҢҒзү©

- 14дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

вҳ…е®қи”өйҷў иғӨж „гғ»иғӨиҲңвҳ…

гҖҒж—Ҙжң¬еҸӨжқҘгҒ®жӯҰиЎ“гҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҖӮе№іе®үжҷӮд»Јдёӯжңҹд»ҘйҷҚгҒ«дё»жөҒгҒ гҒЈгҒҹи–ҷеҲҖгҒ®еҫҢгӮ’иҝҪгҒҶгӮҲгҒҶгҒӘеҪўгҒ§йҺҢеҖүжҷӮд»ЈеҫҢжңҹгҒ«ж§ҚгҒҢз”ҹгҒҫгӮҢгҒҹгҖӮй‘“иЎ“гҒЁгӮӮжӣёгҒҸгҖӮ зҷәз”ҹ гҒЁгҒҜз§°гҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮд»ҘеҫҢгҒ®е®—家гҒ®з§°гҒ«гҒҜдҪ•гӮүгҒ®жӯҙеҸІзҡ„гғ»ж–ҮеҢ–зҡ„ж №жӢ гҒҜз„ЎгҒ„гҖӮ зҸҫеңЁгҒҜиғӨж „гҒҜж—ўгҒ«еј•йҖҖгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒиғӨиҲңгҒҢе®қи”өйҷўгғ»дәҢд»Јзӣ®гӮ’иҘІеҗҚгҒҷгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒиғӨиҲң

- 10дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

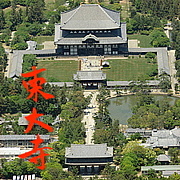

жқұеӨ§еҜә

еҜәгҒ®жЁ©еЁҒгӮ’е®ҲгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ в—Һжәҗе№іжҷӮд»Ј в”Җ йҺҢеҖүжҷӮд»Ј гҒқгҒ®еҫҢгҖҒдјҪи—ҚгҒҜз„јеӨұгҒЁеҶҚе»әгӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮзү№гҒ«жқұеӨ§еҜәгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰжҝҖеӢ•гҒ®жҷӮд»ЈгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜжәҗе№іжҷӮд»ЈгҒ®жІ»жүҝпј”(1180)е№ҙгҒ® и¬ӣе ӮгҒ«е®үзҪ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶеӨ©е№іжҷӮд»ЈгҒ®еӨҡгҒҸгҒ®д»ҸеғҸгҒҢеӨұгӮҸгӮҢгҒҹгҒ®гҒҢеӨ§гҒҚгҒӘжҗҚеӨұгҒ гҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ гҒ“гҒ®зҪ№зҒҪгҒӢгӮүгҒ®еҶҚиҲҲгҒҜжё…зӣӣжӯ»еҫҢгҒ®е№іе®үжң«жңҹгҒӢгӮүйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ§гҖҒеҫ©иҲҲгҒ®еӢ§йҖІгӮ’жӢ…гҒЈгҒҹгҒ®гҒҜдҝҠд№—еқҠ йҮҚжәҗгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮйҮҚжәҗгҒҜеӨ§д»Ҹж®ҝеҶҚе»әгӮ’жһңгҒҹгҒ—гҖҒгҒҫгҒҹ

- 172дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

ж°ёе№іеҜәгғ»е®®еҙҺеҘ•дҝқ

гӮөгӮӨгғҲпјҡ гҖҢNHKгӮ№гғҡгӮ·гғЈгғ«104жӯігҒ®зҰ…её«гҖҚ (д»ҘдёӢгҒҜеј•з”Ё) йҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒӢгӮүгҒҠгӮҲгҒқ750е№ҙй–“з¶ҡгҒҸгҖҒд»Ҹж•ҷгҒ®жӣ№жҙһе®—еӨ§жң¬еұұгғ»ж°ёе№іеҜәпјҲзҰҸдә•зңҢпјүгҒ®з¬¬78д»ЈдҪҸ гҖҒж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒ®еүөж„ҸгҒ«гӮҸгҒҹгҒЈгҒҰгҖҒж—Ҙжң¬дёӯдё–ж–ҮеҢ–гҒ®зҷәеұ•гҒ«дҪңз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҖӮ гӮігғҹгғҘгғӢгғҶгӮЈгғјгҒ®зӣ®зҡ„пјҡзҰ…е®—гҒ§гҒҜзңҹзҗҶгҒҜгӮҸгӮҢгӮҸгӮҢгҒ®иЁҖиӘһгҖҒж–Үеӯ—

- 209дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

и—ӨеҺҹе®ҡ家гҖҖдҪңе“ҒгҒЁдәәзү©еғҸ

в—Ҹи—ӨеҺҹе®ҡ家 1162пјҲеҝңдҝқпј’пјүе№ҙгҖң1241пјҲд»ҒжІ»пј’пјүе№ҙ йҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ®жӯҢдәәгҖӮж–°еҸӨд»Ҡе’ҢжӯҢйӣҶгҒ®ж’°иҖ…гҒ«йҒёгҒ°гӮҢгӮӢгҖӮ 18жӯігҒӢгӮү74жӯігҒҫгҒ§гҒ®56 гҒҢдёӢгҒЈгҒҰгҒӢгӮүе’ҢжӯҢгӮ’йӣҶгӮҒгҒҰгҒ„гҒҰгҒҜйҒ…гҒҷгҒҺгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒжҷ®ж®өгҒӢгӮүе’ҢжӯҢгӮ’йӣҶгӮҒгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ з§Ғ家йӣҶгҒӘгҒ©гҒ®йЎһгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒе®ҡ家зӯҶгҒ®еҶҷжң¬гҒҢж•°еӨҡгҒҸзҸҫеӯҳгҒ—гҖҒеӨҡгҒҸгҒҜйҮҚиҰҒж–ҮеҢ–

- 15дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

зҙ°иҰӢзҫҺиЎ“йӨЁ

жүҖи”өе“ҒгҖ‘ вҖ»в—ҺгҒҜйҮҚиҰҒж–ҮеҢ–иІЎгҖҒв—ӢгҒҜйҮҚиҰҒзҫҺиЎ“е“ҒгҒ§гҒҷгҖӮ в—Һж„ӣжҹ“жҳҺзҺӢеғҸпјҲе№іе®үжҷӮд»Јпјү гҖҖжҷ®иіўиҸ©и–©еғҸпјҲе№іе®үжҷӮд»Јпјү в—Һиҷҡз©әи”өиҸ©и–©еғҸпјҲйҺҢеҖүжҷӮд»Јпјү в—ҺйҮ‘йҠ… жҳҘж—ҘзҘһй№ҝеҫЎжӯЈдҪ“пјҲеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»Јпјү в—ҺзҶҠйҮҺеҚҒдәҢзӨҫжЁ©зҸҫеҫЎжӯЈдҪ“пјҲйҺҢеҖүжҷӮд»Јпјү в—ҺйҮ‘йҠ…йҖҸеҪ«е°ҫй•·йіҘе”җиҚүж–ҮиҸҜй¬ҳпјҲйҺҢеҖүжҷӮд»Јпјү в—Һжқҫи—ӨеҸҢй¶ҙйҸЎпјҲйҺҢеҖүжҷӮд»Јпјү в—ҺжЎҗз«№йііеҮ°йҸЎпјҲеҚ—еҢ—

- 478дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

иҰідё–йҹіеҜәгҖҖиҰійҹіиҸ©и–©гҖҖеӨӘе®°еәң

йҹіеҜәе®қи”өгҖҚгҒҢгҒӮгӮҠе№іе®үжҷӮд»ЈгҒӢгӮүйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҒ®д»ҸеғҸпјҲгҒҷгҒ№гҒҰйҮҚиҰҒж–ҮеҢ–иІЎпјүпј‘пј“дҪ“гҒӘгҒ©гҒҢеұ•зӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮй«ҳгҒ•зҙ„5mгӮӮгҒӮгӮӢд»ҸеғҸгӮ’зӣ®гҒ®еүҚгҒ§иҰӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҮәжқҘгҖҒиҝ«еҠӣ гҒӘгҒ©гӮ’иҰӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҮәжқҘгҒҫгҒҷгҖӮ http://kotomachi.exblog.jp/i24 йҮҚиҰҒж–ҮеҢ–иІЎгҒ«жҢҮе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢд»ҸеғҸгӮ’гҒ”иҰ§гҒ«гҒӘгӮҠгҒҹгҒ„ж–№гҒҜгҖҒеҜәеҶ…

- 30дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

жқұдә¬гҒ®гҒёгҒқвҳҶеӨ§е®®е…«е№Ўе®®

жӯЈжңҲ2ж—ҘгҖҒе°Ҹз¬ еҺҹжөҒ宗家еҘүзҙҚгҒ®иҹҮзӣ®пјҲгҒІгҒҚгӮҒпјүгҒ®е„ҖгҒЁеӨ§зҡ„ејҸгҒҜгҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгӮҲгӮҠз¶ҡгҒҸйӯ”йҡңйҖҖж•ЈгҒ®е„ҖејҸ(йҷӨйӯ”зҘһдәӢ)гҒ§гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ® гҒ®жҳ”гҒ®гҒ“гҒЁгҖӮеҝңзҘһеӨ©зҡҮгҒҜзҲ¶еҗӣгҒ®д»Іе“ҖеӨ©зҡҮгҒ®еҫЎйҒәеҝ—гӮ’гҒӨгҒ„гҒ§гҖҒжҜҚеҗӣгҒ®зҘһеҠҹзҡҮеҗҺгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«еӣҪгҒҘгҒҸгӮҠгӮ’йҖІгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮе…өд№ұгӮ’йҺ®гӮҒгҖҒгҒҫгҒҹеӨ§йҷёж–ҮеҢ–

- 77дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

еүҚз”°зҘҮең’еұұз¬

гҒ«зҘҮең’зҘӯгҒҢеәғгҒҫгӮҠгҖҒеҪ“ең°еҹҹгҒ§гҒ®зҘҮең’зҘӯгҒҜгҖҒе…ғд№…дәҢе№ҙ(1205е№ҙгҖҖйҺҢеҖүжҷӮд»ЈеҲқжңҹ)гҒ«зҘҮең’еҺҹгҒ®ең°гҒ§еҲқгӮҒгҒҰиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҒЁдјқгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ зҘҮең’ зҘӯгҒ«е·Ўе№ёгҒҷгӮӢ旗笹еұұз¬ гҒ®е§ӢгҒҫгӮҠгҒҜгҖҒеҝңж°ёе№ҙй–“1394е№ҙй ғ(е®Өз”әжҷӮд»ЈеҲқжңҹ)гҒЁдјқгҒҲгӮүгӮҢгҖҒ600е№ҙд»ҘдёҠгҒ®жӯҙеҸІгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ д»ҘжқҘгҖҒе®Өз”әж–ҮеҢ–гӮ’д»Ҡж—ҘгҒ«дјқгҒҲгҖҒзҘҮең’зӨҫгҒҜгҖҢе…«жқҹй«Ә(гӮ„гҒӨ

- 15дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

гҖҢдәҢеҚҒдёҖдё–зҙҖгҒ«з”ҹгҒҚгӮӢеҗӣгҒҹгҒЎгҒёгҖҚ

дёҖдё–зҙҖгҒҜдәәйЎһгҒҢд»ІгӮҲгҒ—гҒ§жҡ®гӮүгҒӣгӮӢжҷӮд»ЈгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ«гҒЎгҒҢгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮ йҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ®жӯҰеЈ«гҒҹгҒЎгҒҜгҖҒ гҖҢгҒҹгҒ®гӮӮгҒ—гҒ•гҖҚ гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’гҖҒгҒҹгҒ„гҒӣгҒӨгҒ«гҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ дәәй–“гҒҜгҖҒгҒ„гҒӨ гғғгӮҜгҒӘгҒ©гҒҜгҒ”иҮӘз”ұгҒ«гҒҠз«ӢгҒҰдёӢгҒ•гҒ„гҖӮ вҖ»еҸӮиҖғ дё–з•Ңж–ҮеҢ–зӨҫв”ӮжӣёзұҚгғ»гғ гғғгӮҜв”Ӯе•Ҷе“Ғи©ізҙ° - дәҢеҚҒдёҖдё–зҙҖгҒ«з”ҹгҒҚгӮӢеҗӣгҒҹгҒЎгҒё http://www.sekaibunka.com/book

- 92дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

й§ҝжІіеӣҪз·ҸзӨҫ йқҷеІЎжө…й–“зҘһзӨҫ

гҒ®з·Ҹж°ҸзҘһгҒ•гҒҫгҒЁеҙҮ敬гҒ•гӮҢгҖҒй§ҝжІігҒ®еӨ§зӨҫгҒЁгҒ—гҒҰеәғгҒҸдҝЎд»°гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ еҪ“зӨҫгҒҜ延е–ңејҸеҶ…зӨҫгҒЁгҒ—гҒҰжңқе»·гғ»еӣҪеҸёгҒ®е°ҠеҙҮгӮ’еҜ„гҒӣгӮүгӮҢгҒҹгҒ®гӮ’гҒҜгҒҳгӮҒгҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»Јд»ҘйҷҚгҖҒжӯҙд»Ј зӨҫгҒ§е…ғжңҚејҸгӮ’иЎҢгҒЈгҒҹгҖӮд»ҘйҷҚеҫіе·қж°ҸгҒ®гҒӮгҒӨгҒ„е°ҠеҙҮгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҖҒеҜӣж°ёгғ»ж–ҮеҢ–е№ҙй–“дёЎеәҰгҒ®еӨ§йҖ е–¶гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҖҒеҫіе·қ幕еәңгҒ®зҘҲйЎҳжүҖгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮиІқеҺҹзӣҠи»’гҒ®иЁҳгҒ—гҒҹгҖҺеҗҫеҰ»и·Ҝд№ӢиЁҳгҖҸгҒ«гҖҢеҪ“е®®

- 6дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

е–„еіҜеҜә

еҫҢгҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈеҲқжңҹгҒ«гҒҜж…ҲеҶҶгҒҢдҪҸгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгӮ’ж©ҹгҒ«гҖҒеҫҢйіҘзҫҪдёҠзҡҮзӣҙзӯҶгҒ®еҜәйЎҚгӮ’иіңгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒзҸҫеңЁгҒ®еҜәеҸ·гҒ§гҒӮгӮӢгҖҢе–„еіҜеҜәгҖҚгҒЁж”№гӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ гҖҖеҝңд»Ғ йҷўгҒ®еҜ„йҖІгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҶҚиҲҲгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ гҖҖзҸҫеңЁгҒ§гҒҜгҖҒжЎңгӮ„зҙ«йҷҪиҠұгҖҒзҙ…и‘үгҒ®еҗҚжүҖгҒЁгҒ—гҒҰеәғгҒҸзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгӮ·гғјгӮәгғігҒ«гҒҜеӨҡгҒҸгҒ®еҸӮжӢқе®ўгҒ§иі‘гӮҸгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ гҖҖеўғеҶ…гҒ«гҒҜгҖҒйҮҚиҰҒж–ҮеҢ–

- 48дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

жҜҺж—ҘгҖҒйҳҝејҘйҷҖеҰӮжқҘгҒ«жүӢгӮ’еҗҲгӮҸгҒӣгӮӢ

гғҗгғ“гғӯгғӢгӮўең°ж–№гҒҢиғҢжҷҜгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮӢ е°‘ж•°жҙҫгҒ®ж„ҸиҰӢгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ [ж—Ҙжң¬иӘһгҒёгҒ®еҪұйҹҝ] йҺҢеҖүжҷӮд»Јд»ҘйҷҚгҖҒж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜжө„еңҹж•ҷгҒ®йҡҶзӣӣгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҖҒ йҳҝејҘ еёӮе·Ұдә¬еҢә/йҳҝејҘйҷҖдёүе°ҠеғҸгҒ®гҒҶгҒЎгҖҒеҫҖз”ҹжҘөжҘҪйҷўе®үзҪ®) гғ»жі•йҡҶеҜәеғҸ(еҘҲиүҜзңҢз”ҹй§’йғЎж–‘йі©з”ә/йҳҝејҘйҷҖдёүе°ҠеғҸгҒ®гҒҶгҒЎгҖҒж©ҳеӨ«дәәеҺЁеӯҗе®үзҪ®) йҮҚиҰҒж–ҮеҢ–иІЎ(еӣҪжҢҮ

- 62дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

гҒҠгҒӢгӮҶгӮҪгғ гғӘгӮЁеҚ”дјҡ

ж—Ҙжң¬гҒ®гҒҠгҒӢгӮҶгҒ®жӯҙеҸІгҒҜгҖҒе®Өз”әгҖңйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ®й«ҳиІҙгҒӘдәәгҖ…гҒҢжңқгҒҢгӮҶгӮ’йЈҹгҒ№гҒҹй ғгҒ гҒЁжҖқгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ дёҖиҲ¬гҒ®еә¶ж°‘гҒ«гҒҠгҒӢгӮҶгҒ®ж–ҮеҢ–гҒҢеәғгҒҫгҒЈгҒҰжқҘгҒҹгҒ«гҒҜгҖҒжұҹжҲё жҷӮд»ЈгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ еҪ“жҷӮгҒҜгҖҒзІҫзұіжҠҖиЎ“гӮӮзҷәйҒ”гҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„зӮәгҖҒзҺ„зұігҒҠгҒӢгӮҶгҒ гҒЈгҒҹгӮҚгҒҶгҒЁжҖқгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ зІҫзұіжҠҖиЎ“гҒ®зҷәйҒ”гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒзҷҪзұідёӯеҝғгҒ®йЈҹж–ҮеҢ–гҒҢеәғгҒҫгӮҠгҖҒгҒҠгҒӢ

- 28дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

гҒҸгҒ•гҒӨгӮҰгӮЈгӮӯ ( иҚүжҙҘйӣ‘еӯҰйӣҶ )

://mixi.jp/view_bbs.pl?id=25579007&comm_id=2534563 гҖҗвҖ»ж»ӢиіҖзңҢиҚүжҙҘеёӮгҒ®жҰӮиҰҒгҖ‘ е№іе®үгғ»йҺҢеҖүжҷӮд»Ј гғЎзі»вҶ“ http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=25470649&comm_id=2534563 иҚүжҙҘгҒ®жӯҙеҸІгғ»ж–ҮеҢ–

- 11дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

ж—Ҙжң¬еҸІи„іиӘӯгҒҝгҒҫгҒӨгҒҢгҒ„

жҷӮд»ЈгҖҖе№іе®үжҷӮд»ЈгҖҖйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҖҖе®Өз”әжҷӮд»ЈгҖҖе®үеңҹжЎғеұұжҷӮд»ЈгҖҖжҲҰеӣҪжҷӮд»ЈгҖҖжұҹжҲёжҷӮд»ЈгҖҖж–ҮеӯҰйғЁгҖҖеҸІеӯҰ科гҖҖжӯҙеҸІеӯҰ科гҖҖж—Ҙжң¬ж–ҮеӯҰ科гҖҖж—Ҙж–ҮгҖҖж–ҮеҢ–гҖҖ

- 8дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

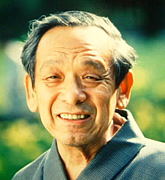

йҮ‘з”°дёҖжҳҘеҪҰ

дёҠдәәдҪңи©һдҪңжӣІгҒЁдјқгҒҲгӮӢеЈ°жҳҺгҒ®дёҖжӣІгҖҢеӣӣеә§и¬ӣејҸгҖҚгӮ’жүӢгҒҢгҒӢгӮҠгҒ«гҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ®ж—Ҙжң¬иӘһгҒ®гӮўгӮҜгӮ»гғігғҲгӮ’и«–гҒҳгҒҹеҶ…е®№гҖӮеҗҢе№ҙгҖҒжқұдә¬еӨ–еӣҪиӘһеӨ§еӯҰж•ҷжҺҲгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮе…Ҙи©Ұ ејҘдёүйғҺгҒ®дё–и©ұгҒ§ж…¶жҮүзҫ©еЎҫеӨ§еӯҰгҒ«жӢӣгҒӢгӮҢгҖҒеӣҪж–Ү科гҒ§ж•ҷгҒҲгӮӢпјҲгҖң1980е№ҙпјүгҖӮеҗҢе№ҙ11жңҲ18ж—ҘгҖҒзҙ«з¶¬иӨ’з« еҸ—з« гҖӮгҒ“гҒ®е№ҙгҖҒж—Ҙжң¬ж”ҫйҖҒеҚ”дјҡж”ҫйҖҒж–ҮеҢ–иіһгҖӮ 1978е№ҙгҖҒжқұйғ·еӯҰең’и¬ӣеё«пјҲгҖң1981е№ҙ

- 34дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

и—ӨеҺҹж°Ҹж—Ҹгғ»е®ҮйғҪе®®ж°Ҹ

гҒ«еҸ—гҒ‘з¶ҷгҒҢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮй јз¶ұгҒҜгҒҫгҒҹдјҠдәҲеӣҪе®Ҳиӯ·гӮ’еӢҷгӮҒгҒҹпјҲ1220е№ҙй ғгҖң1235е№ҙй ғпјүгҖӮ йҺҢеҖүжҷӮд»ЈдёӯжңҹгҖҒ第8д»Је®ҮйғҪе®®иІһз¶ұгҒҜе…ғеҜҮгҒ®йҡӣгҖҒйҺҢеҖү иІЎпјүгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ йҺҢеҖүжҷӮд»ЈеҫҢжңҹгҒ«жІіеҶ…еӣҪгҒ§жҘ жңЁжӯЈжҲҗгӮүгҒҢжҢҷе…өгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒ第9д»Је®ҮйғҪе®®е…¬з¶ұгҒҜиЁҺдјҗи»ҚгҒ«еҸӮеҠ гҒҷгӮӢгҒҢгҖҒ幕еәң

- 37дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

гғ©гғјгғЎгғігӮәгғ»гӮҰгғүгғігӮә(е…ЁеӣҪ)

зё„пјҲгӮҖгҒҺгҒӘгӮҸпјүгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҒҰгҖҒгҖҢйәҰзё„пјҲгӮҖгҒҺгҒӘгӮҸпјүгҖҚгҒҢж—Ҙжң¬гҒ®йәәйЎһгҒ®иө·жәҗгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒйәҰзё„гҒҜзұігҒЁе°ҸйәҰзІүгӮ’ж··гҒңгҒҰдҪңгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгӮ„гҒҢгҒҰйҺҢеҖүжҷӮд»Ј -------------------------------------------------------- ------------------------------------------- йЈҹж–ҮеҢ–гҒЁгҒҜгҖҒиүІгҖ…гҒЁеҘҘгҒҢж·ұгҒ„гҖӮеҚҠз«ҜгҒӘгҒҸж·ұгҒ„гҖӮ гҒ“гҒ®гӮігғҹгғҘгғӢгғҶгӮЈгҒҜгҖҒгҒҹгҒ гҒҹгҒ зҫҺе‘ігҒ—гҒ„гӮүгғјгӮҒгӮ“гғ»гҒҶгҒ©гӮ“гҒ«еҮәдјҡгҒЈгҒҹжҷӮгҒ«гҖҒгӮ¬гғі

- 16дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

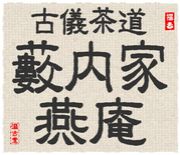

и—ӘеҶ…家зҮ•еәө

пҪЎпҫҹпҪҘ*:.пҪЎ. .пҪЎ.:*пҪҘгӮңпҪЎoв—ӢпҪЎoв—Ӣ гҖңгғ»гҖңгғ»гҖңгғ»гҖңгғ»гҖңгғ»гҖңгғ»гҖңгғ»гҖңгғ»гҖңгғ»гҖңгҖңгғ»гҖңгғ»гҖң гҒ“гҒ®гӮігғҹгғҘгҒҜгҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ®е…¬е®¶пҪҘиҘҝең’еҜә家гҒ«йҒЎгӮҠ е®Өз”ә жҷӮд»ЈгҒ®йҮ‘й–ЈгҖҖи¶іеҲ©зҫ©жәҖгҒ®й ғгӮҲгӮҠе°Ҷи»ҚгҒ®еҒҙгҒ«д»•гҒҲгҖҒ йҠҖй–Ј жқұеұұж–ҮеҢ–гҒ®й ғгӮҲгӮҠиҢ¶дәәгҒ®е®¶зі»гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹ гҖҖгҖҖгҖҖгҖҖеҸӨе„ҖиҢ¶йҒ“вүӘи—ӘеҶ…家 зҮ•еәөвү« йҖЈз¶ҝ

- 4дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

дёӯе®®еҜә

иЈҪдҪңгҒ•гӮҢгҒҹгғ¬гғ—гғӘгӮ«гҒҢзҸҫеңЁжң¬е ӮгҒ«е®үзҪ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ йҮҚиҰҒж–ҮеҢ–иІЎ гҖҖзҙҷиЈҪж–Үж®ҠиҸ©и–©з«ӢеғҸвҲ’йҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ®дҪңгҖӮзҙҷејөеӯҗгҒ§йҖ еғҸгҒ—гҒҹзҸҚгҒ—гҒ„д»ҸеғҸгҒ§гҖҒж—Ҙжң¬гҒ®йҮҚиҰҒж–ҮеҢ–иІЎжҢҮе®ҡгҒ®еҪ«еҲ»гҒ®гҒҶгҒЎгҖҢзҙҷиЈҪгҖҚгҒҜгҒ“гҒ®еғҸгҒ®гҒҝгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжқұдә¬ еӣҪз«ӢеҚҡзү©йӨЁгҒ«еҜ„иЁ—гҖӮ гҖҖзҙҷжң¬еўЁжӣёз‘ңдјҪеё«ең°и«– дәҢе·»вҲ’еҘҲиүҜжҷӮд»ЈгҒ®дҪңгҖӮ [гҒқгҒ®д»–] гҖҖеҲәз№ҚйҳҝејҘйҷҖдёүе°ҠжқҘиҝҺеғҸвҲ’йҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҒ®дҪңгҖӮ гҖҖжңЁеҪ«йӣЁе®қз«Ҙеӯҗз«ӢеғҸвҲ’йҺҢеҖүжҷӮд»Ј

- 37дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

жЁҪе№ій…’йҖ

д»Јзӣ®зӨҫй•·дә•дёҠеә„дёғгҒ®иЁӯз«ӢгҒ—гҒҹиІЎеӣЈжі•дәәжҺ¬зІӢе·§иҠёйӨЁгҒ§гҒҜдёӯеӣҪ жјўжҷӮд»ЈгҖңжё…жҷӮд»Јгғ»жңқй®® ж–°зҫ…гҖңжқҺжңқгғ»ж—Ҙжң¬ йҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҖңиҝ‘д»Јгғ»еҚ—ж–№ жңҲгҒ«гҒҜеҪ“зӨҫзӨҫеұӢгҒ®жҜҚ家гғ»дёӯи”өгғ»жқұи”өгғ»иҘҝи”өгғ»еңҹи”өгғ»еүҚи”өгғ»жЁҪи”өгҒЁжҺ¬зІӢе·§иҠёйӨЁгҒ®жң¬йӨЁдёҰгҒігҒ«еҲҘйӨЁгҒҢж–ҮеҢ–еәҒжҢҮе®ҡгҒ®зҷ»йҢІж–ҮеҢ–иІЎгҒ«жҢҮе®ҡгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ гҒ“гҒ®д»–пј‘пјҗ

- 25дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

дёҠең°е…«е№Ўе®®

дёҠең°е…«е№Ўе®®гҒЁгҒҜгғ»гғ»гғ» жӯҙеҸІеҸӨгҒҸгҖҒе»әд№…е…ғе№ҙпјҲ1190е№ҙгҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»ЈпјүгҒ«е»әгҒҰгӮүгӮҢгҒҹгҖӮ еҫЎжң¬ж®ҝгҒҜжӘңзҡ®и‘әпјҲгҒІгӮҸгҒ гҒ¶гҒҚпјүгҒ§жңұ еЎ—гӮҠгҒ®дёүй–“зӨҫжөҒйҖ пјҲгҒӘгҒҢгӮҢгҒҘгҒҸгӮҠпјүгҒ§гҖҒеӨ§жӯЈпј‘пј”е№ҙпјҷжңҲгҒ«еӣҪе®қгҒ«жҢҮе®ҡгҒ•гӮҢгҖҒзҸҫеңЁгҒҜеӣҪгҒ®йҮҚиҰҒж–ҮеҢ–иІЎе»әйҖ зү©гҒ«жҢҮе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ гҒ“гҒ®

- 12дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

дё–з•ҢгҒ§жҲҰгҒҶж—Ҙжң¬дәәгҒ«гӮҲгӮӢж—Ҙжң¬йЈҹ

гҒ®жҘҪгҒ—гҒҝгӮ’ж–ҷзҗҶгҒ«жұӮгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҒ„гӮ„гҒ—гӮҖйўЁгҒҢеј·гҒҸгҖҒгҖҺжәҗж°Ҹзү©иӘһгҖҸгҒ«гҒ•гҒҲгҖҒж–ҷзҗҶгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®иЁҳиҝ°гҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©иҰӢеҪ“гҒҹгӮүгҒӘгҒ„гҖӮ гҖҲйҺҢеҖүжҷӮд»ЈгҖү жӯҰеЈ«гҒ®жҷӮд»ЈгҒҢжқҘгӮӢгҒЁгҖҒ公家гҒ®иҙ…жІўгҒ§еҪўејҸзҡ„гҒӘзҢ®з«ӢгӮ’жҲ’зӣ®гҖҒи«ёдәӢ гҒӘгҒ©гӮӮе®ӢгҒӢгӮүдјқжқҘгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒҶгҒ—гҒҰгҖҒдёӯеӣҪйЈҹж–ҮеҢ–гҒ®еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒӘгҒҢгӮүгҖҒж—Ҙжң¬ж–ҷзҗҶгҒ®еҹәзӨҺгҒҢдҪңгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҸгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ гҖҲе®үеңҹжЎғеұұжҷӮд»Јпјү еҚ—иӣ®ж–ҷзҗҶгҒ®жёЎжқҘгҒ§гҖҒгҒқгҒ®

- 2дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

гӮ«гғҶгӮҙгғӘ

- ең°еҹҹ

- еҗҢе№ҙд»Ј

- и¶Је‘і

- гӮ°гғ«гғЎгҖҒгҒҠй…’

- гӮІгғјгғ

- и»ҠгҖҒгғҗгӮӨгӮҜ

- йҹіжҘҪ

- гӮ№гғқгғјгғ„

- гғ•гӮЎгғғгӮ·гғ§гғі

- иҠёиғҪдәәгҖҒжңүеҗҚдәә

- гҒҠ笑гҒ„

- гғҶгғ¬гғ“з•Әзө„

- гӮөгғјгӮҜгғ«гҖҒгӮјгғҹ

- еӯҰж Ў

- дјҡзӨҫгҖҒеӣЈдҪ“

- жң¬гҖҒгғһгғігӮ¬

- жҳ з”»

- гӮўгғјгғҲ

- еӯҰе•ҸгҖҒз ”з©¶

- гғ“гӮёгғҚгӮ№гҖҒзөҢжёҲ

- PCгҖҒгӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲ

- ж—…иЎҢ

- еӢ•зү©гҖҒгғҡгғғгғҲ

- еҚ гҒ„

- йңҮзҒҪй–ўйҖЈ

- гҒқгҒ®д»–

еӣ°гҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҒҜ