昨日、倉庫の箱を開けてみたら面白い本が出てきた。その中に藤川友春に着いて記されてあったのですが・・・。

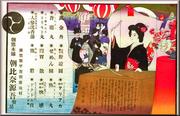

藤川友春の名は、浪花節が好きな人ならばご承知の名前。関西節の大看板であった。現在では医療も進み完治するハンセン氏病ではあるが、むかしはそうはいかなかった。その病に泣いたのが藤川友春師だった。病気が発覚した頃も出演すれば必ず聴衆を魅了してしまう実力があり、出演すればするほど客は増えた。顔や手の手当をなし、顔に紗の布を掛けながらの痛ましい出演であったという話もあるが、とうとう警察から「出演不許可命令」が出され、療養に専念することになった。

関西節だけではなく近世浪花節を語る時にその名前を忘れてはならない藤川友春。藤川派の藤川友丸の弟子であったが、藤川派は、この友春によって延びた。

初代京山幸枝、梅中軒鶯童らは友春から手ほどきを受け、仕上げたと言われている。娘さんが、鉄砲節河内音頭で有名な鉄砲光三郎の三味線をつとめていたが、後に冨士月の栄の相三味線をつとめた。

本名:富岡長五郎

没年:昭和2年1月2日(享年60)

墓所:神戸市兵庫区 ひよどり越墓地

法号:智光院長照日覚居士

得意演目は「関取千両幟」「難波戦記・真田入城」「平井権八」

上記は、芝清之氏の『浪曲人物史〜その系図と墓誌録〜』によるのだが、本を片付けながら『わいらの新開地』(林喜芳 著 神戸新聞総合出版センター刊 2001第一刷。cf:p150)という本が出てきた。これによると、友春の没年が大正15年秋と記されている。芝清之氏は、その足で記録を録っておられると思われるので、芝清之氏のそれが正しいかと思われる(『実録 浪曲史』の唯 二郎は、芝の著作を使用している)のだが、大正15年秋に没という説は、安斉竹夫氏の編・著『浪曲事典』(日本情報センター刊 昭50年 p53)にはそのように記されている。おそらく林喜芳氏は、これを採用したのだろうと考えられる。芝清之氏もさることながら、安斉竹夫氏は『浪曲ファン』の生みの親・・・調査はしているだろう。左記の芝氏の著作には多くの浪曲師の墓碑が写真入りで掲載されているのだが、友春師の頁には、友春師の写真の掲載があるのみである。もし、芝氏が神戸まで足を延ばされて墓碑を見ておられたのならば間違いはないだろうが、安斉竹夫氏の記す没年と亡くなったのが秋とまで記しているからには何らかの根拠があってのこととも思われるが、詳細は不明。

『わいらの新開地』で、興味があるのは、左記の本によると友春師の墓碑は、もともと板宿(神戸市)斎場の墓所に見上げるような大きな自然石に『藤川友春之墓』と彫られて建てられていたらしいが、著者の記録ではその墓はいつも雑草に覆われて、華香もたえてなかったらしい。この板宿の墓地が鵯越に移転したのだ。芝氏の記録ならば、墓碑は今もあるのだろうと思われる。しかし、鵯墓地は大変広く、どのエリアにあるのかは記録がない。無縁墓地の整理の対象にされている墓碑の対処法を管理人の神戸市がどのようにしているかも不明。鵯越墓地に墓参に行かれる方は、お気をつけあそばせ。

藤川友春の名は、浪花節が好きな人ならばご承知の名前。関西節の大看板であった。現在では医療も進み完治するハンセン氏病ではあるが、むかしはそうはいかなかった。その病に泣いたのが藤川友春師だった。病気が発覚した頃も出演すれば必ず聴衆を魅了してしまう実力があり、出演すればするほど客は増えた。顔や手の手当をなし、顔に紗の布を掛けながらの痛ましい出演であったという話もあるが、とうとう警察から「出演不許可命令」が出され、療養に専念することになった。

関西節だけではなく近世浪花節を語る時にその名前を忘れてはならない藤川友春。藤川派の藤川友丸の弟子であったが、藤川派は、この友春によって延びた。

初代京山幸枝、梅中軒鶯童らは友春から手ほどきを受け、仕上げたと言われている。娘さんが、鉄砲節河内音頭で有名な鉄砲光三郎の三味線をつとめていたが、後に冨士月の栄の相三味線をつとめた。

本名:富岡長五郎

没年:昭和2年1月2日(享年60)

墓所:神戸市兵庫区 ひよどり越墓地

法号:智光院長照日覚居士

得意演目は「関取千両幟」「難波戦記・真田入城」「平井権八」

上記は、芝清之氏の『浪曲人物史〜その系図と墓誌録〜』によるのだが、本を片付けながら『わいらの新開地』(林喜芳 著 神戸新聞総合出版センター刊 2001第一刷。cf:p150)という本が出てきた。これによると、友春の没年が大正15年秋と記されている。芝清之氏は、その足で記録を録っておられると思われるので、芝清之氏のそれが正しいかと思われる(『実録 浪曲史』の唯 二郎は、芝の著作を使用している)のだが、大正15年秋に没という説は、安斉竹夫氏の編・著『浪曲事典』(日本情報センター刊 昭50年 p53)にはそのように記されている。おそらく林喜芳氏は、これを採用したのだろうと考えられる。芝清之氏もさることながら、安斉竹夫氏は『浪曲ファン』の生みの親・・・調査はしているだろう。左記の芝氏の著作には多くの浪曲師の墓碑が写真入りで掲載されているのだが、友春師の頁には、友春師の写真の掲載があるのみである。もし、芝氏が神戸まで足を延ばされて墓碑を見ておられたのならば間違いはないだろうが、安斉竹夫氏の記す没年と亡くなったのが秋とまで記しているからには何らかの根拠があってのこととも思われるが、詳細は不明。

『わいらの新開地』で、興味があるのは、左記の本によると友春師の墓碑は、もともと板宿(神戸市)斎場の墓所に見上げるような大きな自然石に『藤川友春之墓』と彫られて建てられていたらしいが、著者の記録ではその墓はいつも雑草に覆われて、華香もたえてなかったらしい。この板宿の墓地が鵯越に移転したのだ。芝氏の記録ならば、墓碑は今もあるのだろうと思われる。しかし、鵯墓地は大変広く、どのエリアにあるのかは記録がない。無縁墓地の整理の対象にされている墓碑の対処法を管理人の神戸市がどのようにしているかも不明。鵯越墓地に墓参に行かれる方は、お気をつけあそばせ。

|

|

|

|

コメント(7)

神戸市は大切に初代藤川友春の墓を管理されてます。鵯越墓地の旧墓地40-1区にあります。神戸電鉄鵯越の駅から急な坂はありますが、鵯越大仏よりは近い墓参まだできるところにあるのでどんどん行ってあげましょう。管理事務所を右手に見て、東に上っていくと、37区一番の高台に有名な北風家の墓があり、その入り口に北風家の家来だったという小曽根財閥の墓があり、奥(東)側から、谷に下りていく道を北風家の墓のある尾根沿いに曲がって谷を降りていく途中にあります(数墓並んでいるうちの奥から2番目です。高さ3mくらいあるでしょうか?自然石そのままでなく、角柱状の普通の形の墓で、前面に先祖代々之墓と彫ってあり、向かって右側に藤川友春之墓とあります。没年は過去帳から見て昭和二年1月2日で間違いないと思いますが、墓の向かって左側に大正十四年五月二十八日建立と書いてありますので、死を自覚して建てたものでしょう。台石には富岡と門人一同の文字も確認できました。藤川・北風両家の親戚の私が言うことですので、間違いありません。享年ももっと若いですよ。

2010年04月30日 10:51

昨日、倉庫の箱を開けてみたら面白い本が出てきた。その中に藤川友春に着いて記されてあったのですが・・・。

藤川友春の名は、浪花節が好きな人ならばご承知の名前。関西節の大看板であった。現在では医療も進み完治するハンセン氏病ではあるが、むかしはそうはいかなかった。その病に泣いたのが藤川友春師だった。病気が発覚した頃も出演すれば必ず聴衆を魅了してしまう実力があり、出演すればするほど客は増えた。顔や手の手当をなし、顔に紗の布を掛けながらの痛ましい出演であったという話もあるが、とうとう警察から「出演不許可命令」が出され、療養に専念することになった。

関西節だけではなく近世浪花節を語る時にその名前を忘れてはならない藤川友春。藤川派の藤川友丸の弟子であったが、藤川派は、この友春によって延びた。

初代京山幸枝、梅中軒鶯童らは友春から手ほどきを受け、仕上げたと言われている。娘さんが、鉄砲節河内音頭で有名な鉄砲光三郎の三味線をつとめていたが、後に冨士月の栄の相三味線をつとめた。

本名:富岡長五郎

没年:昭和2年1月2日(享年60)

墓所:神戸市兵庫区 ひよどり越墓地

法号:智光院長照日覚居士

得意演目は「関取千両幟」「難波戦記・真田入城」「平井権八」

上記は、芝清之氏の『浪曲人物史〜その系図と墓誌録〜』によるのだが、本を片付けながら『わいらの新開地』(林喜芳 著 神戸新聞総合出版センター刊 2001第一刷。cf:p150)という本が出てきた。これによると、友春の没年が大正15年秋と記されている。芝清之氏は、その足で記録を録っておられると思われるので、芝清之氏のそれが正しいかと思われる(『実録 浪曲史』の唯 二郎は、芝の著作を使用している)のだが、大正15年秋に没という説は、安斉竹夫氏の編・著『浪曲事典』(日本情報センター刊 昭50年 p53)にはそのように記されている。おそらく林喜芳氏は、これを採用したのだろうと考えられる。芝清之氏もさることながら、安斉竹夫氏は『浪曲ファン』の生みの親・・・調査はしているだろう。左記の芝氏の著作には多くの浪曲師の墓碑が写真入りで掲載されているのだが、友春師の頁には、友春師の写真の掲載があるのみである。もし、芝氏が神戸まで足を延ばされて墓碑を見ておられたのならば間違いはないだろうが、安斉竹夫氏の記す没年と亡くなったのが秋とまで記しているからには何らかの根拠があってのこととも思われるが、詳細は不明。

『わいらの新開地』で、興味があるのは、左記の本によると友春師の墓碑は、もともと板宿(神戸市)斎場の墓所に見上げるような大きな自然石に『藤川友春之墓』と彫られて建てられていたらしいが、著者の記録ではその墓はいつも雑草に覆われて、華香もたえてなかったらしい。この板宿の墓地が鵯越に移転したのだ。芝氏の記録ならば、墓碑は今もあるのだろうと思われる。しかし、鵯墓地は大変広く、どのエリアにあるのかは記録がない。無縁墓地の整理の対象にされている墓碑の対処法を管理人の神戸市がどのようにしているかも不明。鵯越墓地に墓参に行かれる方は、お気をつけあそばせ。

昨日、倉庫の箱を開けてみたら面白い本が出てきた。その中に藤川友春に着いて記されてあったのですが・・・。

藤川友春の名は、浪花節が好きな人ならばご承知の名前。関西節の大看板であった。現在では医療も進み完治するハンセン氏病ではあるが、むかしはそうはいかなかった。その病に泣いたのが藤川友春師だった。病気が発覚した頃も出演すれば必ず聴衆を魅了してしまう実力があり、出演すればするほど客は増えた。顔や手の手当をなし、顔に紗の布を掛けながらの痛ましい出演であったという話もあるが、とうとう警察から「出演不許可命令」が出され、療養に専念することになった。

関西節だけではなく近世浪花節を語る時にその名前を忘れてはならない藤川友春。藤川派の藤川友丸の弟子であったが、藤川派は、この友春によって延びた。

初代京山幸枝、梅中軒鶯童らは友春から手ほどきを受け、仕上げたと言われている。娘さんが、鉄砲節河内音頭で有名な鉄砲光三郎の三味線をつとめていたが、後に冨士月の栄の相三味線をつとめた。

本名:富岡長五郎

没年:昭和2年1月2日(享年60)

墓所:神戸市兵庫区 ひよどり越墓地

法号:智光院長照日覚居士

得意演目は「関取千両幟」「難波戦記・真田入城」「平井権八」

上記は、芝清之氏の『浪曲人物史〜その系図と墓誌録〜』によるのだが、本を片付けながら『わいらの新開地』(林喜芳 著 神戸新聞総合出版センター刊 2001第一刷。cf:p150)という本が出てきた。これによると、友春の没年が大正15年秋と記されている。芝清之氏は、その足で記録を録っておられると思われるので、芝清之氏のそれが正しいかと思われる(『実録 浪曲史』の唯 二郎は、芝の著作を使用している)のだが、大正15年秋に没という説は、安斉竹夫氏の編・著『浪曲事典』(日本情報センター刊 昭50年 p53)にはそのように記されている。おそらく林喜芳氏は、これを採用したのだろうと考えられる。芝清之氏もさることながら、安斉竹夫氏は『浪曲ファン』の生みの親・・・調査はしているだろう。左記の芝氏の著作には多くの浪曲師の墓碑が写真入りで掲載されているのだが、友春師の頁には、友春師の写真の掲載があるのみである。もし、芝氏が神戸まで足を延ばされて墓碑を見ておられたのならば間違いはないだろうが、安斉竹夫氏の記す没年と亡くなったのが秋とまで記しているからには何らかの根拠があってのこととも思われるが、詳細は不明。

『わいらの新開地』で、興味があるのは、左記の本によると友春師の墓碑は、もともと板宿(神戸市)斎場の墓所に見上げるような大きな自然石に『藤川友春之墓』と彫られて建てられていたらしいが、著者の記録ではその墓はいつも雑草に覆われて、華香もたえてなかったらしい。この板宿の墓地が鵯越に移転したのだ。芝氏の記録ならば、墓碑は今もあるのだろうと思われる。しかし、鵯墓地は大変広く、どのエリアにあるのかは記録がない。無縁墓地の整理の対象にされている墓碑の対処法を管理人の神戸市がどのようにしているかも不明。鵯越墓地に墓参に行かれる方は、お気をつけあそばせ。

- mixiユーザー

- ログインしてコメントしよう!

|

|

|

|

浪曲・浪花節 更新情報

-

最新のアンケート

-

まだ何もありません

-