гҒҷгҒ№гҒҰгҒ®жӨңзҙўзөҗжһңпјҡ94件

жӨңзҙўжқЎд»¶пјҡгӮҝгӮӨгғҲгғ«гҒЁжң¬ж–Ү+жӣҙж–°й Ҷ

иҮЁжӣё

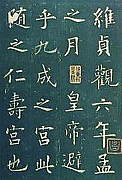

е®®йҶҙжіүйҠҳпј»е”җгғ»ж¬§йҷҪи©ўпјҸжҘ·жӣёпјҪгҖҒеӯ”еӯҗе»ҹе Ӯзў‘пј»е”җгғ»иҷһдё–еҚ—пјҸжҘ·жӣёпјҪгҖҒеӯҹжі•её«зў‘пј»е”җгғ»褚йҒӮиүҜпјҸжҘ·жӣёпјҪгҖҒйӣҒеЎ”иҒ–ж•ҷеәҸпј»е”җгғ»褚йҒӮиүҜпјҸжҘ·жӣё

- 156дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

жӣёеҶҷжӣёйҒ“ж•ҷиӮІ

жқҝгҖҖз”ІйӘЁж–ҮгҖҖжҘ·жӣёгҖҖиЎҢжӣёгҖҖйҡ·жӣёгҖҖиҚүжӣёгҖҖзҜҶжӣёгҖҖзҜҶеҲ»гҖҖеҲ»еӯ—гҖҖгҒӢгҒӘгҖҖдёҮи‘үд»®еҗҚгҖҖиҚүд»®еҗҚгҖҖеӨүдҪ“д»®еҗҚгҖҖд№қжҲҗе®®гҖҖеӯ”еӯҗе»ҹе Ӯзў‘гҖҖиҳӯдәӯеәҸгҖҖзҺӢзҫІд№ӢгҖҖйЎ”зңҹеҚҝгҖҖдёүеӨ§е®¶гҖҖдәҢзҺӢ

- 482дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

жқұжө·йҒ“жң¬з·ҡжІҝз·ҡиҰіе…үгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ

еӨ§и°·жң¬е»ҹ

(1272)е№ҙгҒ«жқұеұұеӨ§и°·гҒ®ең°(зҸҫзҹҘжҒ©йҷўеўғеҶ…ең°)гҒ«е»әз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹиҰӘйёһ(1173гҖң1262)гҒ®е»ҹе ӮгҒ§гҒӮгӮӢгҖҢеӨ§и°·е»ҹе ӮгҖҚгҒҢеҺҹеһӢгҒ§гҖҒе®Өз”ә

- 2014е№ҙ05жңҲ05ж—Ҙ 10:05

- 59дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

- 4

еҸӨеҜәе·ЎзӨјгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ

жё…жө„гҒ®йҒ“гҖҖгҖҖ10з•ӘгҖҖж…Ҳе°Ҡйҷў

пјҲ835пјү2жңҲ5ж—ҘгҒ«жӯ»еҺ»гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒқгҒ®гҒЁгҒҚз©әжө·гҒҜејҘеӢ’иҸ©и–©гҒ®йңҠеӨўгӮ’иҰӢгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒе»ҹе ӮгӮ’е»әз«ӢгҒ—иҮӘдҪңгҒ®ејҘеӢ’иҸ©и–©еғҸгҒЁжҜҚе…¬гҒ®йңҠгӮ’зҘҖгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖ ејҘеӢ’

- 2014е№ҙ01жңҲ05ж—Ҙ 11:08

- 7дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

жӯҙеҸІгӮ’жҘҪгҒ—гҒҸеӯҰгҒ¶дјҡ(^O^)гҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ

жӣёеҶҷеұұзӮҺдёҠгҒ®зңҹе®ҹ(^O^)

гҖҸгҒҢ еҶҶж•ҷеҜәпјҲжӣёеҶҷеұұгҒ«гҒӮгӮӢеҜәпјүгӮ’дҝ®зҗҶгҒ•гҒӣгҒҰгҒҫгҒҷ(^O^) зҒ«дәӢгҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжӣёеҶҷеұұзёҒиө·гҒ«гӮҲгӮӢгҒЁ пј‘пј’пјҳпј–пјҲејҳе®үпјҷпјүе№ҙгҒ« е»ҹе Ӯгғ»дёЎиӯ·

- 2013е№ҙ10жңҲ28ж—Ҙ 22:17

- 45дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

жё…ж°ҙи„©

е…үгҖҚгҖҢгҒҠгҒӢгҒӮгҒ•гӮ“гҖҚгҖҢдёүгҒӨгҒ®е°Ҹз¬ еҺҹж–°иӘҝгҖҚгҖҢжӯҢзў‘гҖҚгҖҢйҺ®йӯӮжӯҢгҖҚгҖҢиҫІж°‘гҒ®жӯҢгҖҚгҖҢе»ҹе Ӯй ҢгҖҚгҖҢеҜҢеЈ«еұұгҒ®и©©гҖҚгҖҢз„”гҒ®жӯҢгҖҚгҖҢжҜӣйҠӯгҒ®дёүгҒӨгҒ®и©©гҖҚгҖҢеӣӣгҒӨгҒ®гҒҶгҒҹвҖ•жҹіе·қ

- 14дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

еҚ—зҙҖгҒ®ж—…гҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ

ж…Ҳе°Ҡйҷў

гҒ®жҜҚгҒҜжүҝе’Ңпј’(835)е№ҙпј’жңҲпј•ж—ҘгҒ«жӯ»еҺ»гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒқгҒ®гҒЁгҒҚз©әжө·гҒҜејҘеӢ’иҸ©и–©гҒ®йңҠеӨўгӮ’иҰӢгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒе»ҹе ӮгӮ’е»әз«ӢгҒ—иҮӘдҪңгҒ®ејҘеӢ’иҸ©и–©еғҸгҒЁжҜҚе…¬гҒ®йңҠгӮ’зҘҖгҒЈгҒҹгҒЁи¬ӮгӮҸгӮҢгҖҒејҘеӢ’

- 2012е№ҙ05жңҲ05ж—Ҙ 19:07

- 76дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

- 6

гҒЁгҒ«гҒӢгҒҸ幕жң«гғ»жҳҺжІ»гҒҢеҘҪгҒҚгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ

з«ңйҰ¬гҒЁж…ҺеӨӘйғҺ

е‘ЁеҜҶгҖҒе»ҹе ӮгҒ®и«–гҒ«иҖҗгӮҶгӮӢиҖ…гҒҜй•·е·һгҒ®жЎӮе°Ҹдә”йғҺгҖӮиғҶз•ҘжңүгӮҠгҖҒе…өгҒ«иҮЁгҒҝгҒҰжғ‘гҒҜгҒҡгҖҒж©ҹгӮ’иҰӢгҒҰеӢ•гҒҚгҖҒеҘҮгӮ’дјјгҒҰдәәгҒ«еӢқгҒӨиҖ…гҒҜй«ҳжқүжқұиЎҢгҖҒжҳҜгӮҢдәҰжҙӣиҘҝгҒ®дёҖеҘҮжүҚгҖӮе…¶д»–

- 2011е№ҙ12жңҲ07ж—Ҙ 20:21

- 9892дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

- 4

жҡҰгҖҒдәҢеҚҒеӣӣзҜҖж°—гӮ’е®ҡжңҹй…ҚдҝЎгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ

пј‘пј‘жңҲпј’пјҳж—ҘгҖҢиҰӘйёһиҒ–дәәеҝҢгҖҚгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒ®еӨ§и°·гҒ®ең°гҒ«еҹӢ葬гҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ“гҒ«е»ҹе ӮгҒҢе»әгҒҰгӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢзҸҫеңЁгҒ®зңҹе®—жң¬е»ҹпјҲжқұжң¬йЎҳеҜәпјүгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гҒ®ж—ҘгҖҒиҰӘзҫ…иҒ–дәәеҝҢжі•иҰҒгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ гҖҖ вҖ»иҰӘйёһгҖҢж„ҡзҰҝйҲ”гҖҚгӮҲгӮҠ ж„ҡзҰҝ

- 2011е№ҙ11жңҲ25ж—Ҙ 00:31

- 728дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

дёӯеӣҪеҸІгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ

гҖҺж·®еҚ—еӯҗгҖҸдәәй–“иЁ“гҖҖ24

ж—ҘдёҚж„ҸгҒ«йЈўгҒҲгҒҹиҷҺгҒ«еҮәдјҡгҒ„гҖҒд№ӢгҒ«ж®әгҒ•гӮҢгҒҰйЈҹгӮҸгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮејөжҜ…гҒҜжҒӯ敬гҒӘжҢҜгӮӢиҲһгҒ„гӮ’еҘҪгҒҝгҖҒе®®ж®ҝгғ»е»ҹе ӮгӮ’йҖҡгӮҠйҒҺгҒҺгӮӢгҒЁгҒҚгҒҜеҝ…гҒҡе°Ҹиө°гӮҠгҒ«гҒӘгӮҠпјҢйҮҢй–ҖгҒҢйҖҡиЎҢгҒҷгӮӢдәәгҒ§гҖҒж··йӣ‘

- 2011е№ҙ08жңҲ02ж—Ҙ 10:11

- 1207дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

жӯҙеҸІгӮ’жҘҪгҒ—гҒҸеӯҰгҒ¶дјҡ(^O^)гҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ

гҖҺйЎ•еҰӮгҖҸдёҠдәәгҒ®з”ҹж¶Ҝ?(^O^)

й–Җе Ӯ)гҒ®еҲҘгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹеҮҶй–Җи·Ўгғ»и„Үй–Җи·ЎгҒ®е‘јз§°гӮӮз”ҹгҒҫгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹ(^O^) жң¬йЎҳеҜәгҒҢеғ§дҪҚгӮ’еҸ–еҫ—гҒҷгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒ第3代гҖҺиҰҡеҰӮгҖҸдёҠдәәгҒ®жҷӮд»ЈгҒӢгӮүгҒ§гҒҷ(^O^) еӨ§и°·е»ҹе Ӯ

- 2011е№ҙ01жңҲ19ж—Ҙ 09:57

- 45дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

дёҚзҹҘзҒ«йҫҚйҰ¬дјҡгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ

гҖҢе…ҲжҶӮеҫҢжҘҪгҖҚзӨҫдјҡеӨүеҢ–пјҲе…ҶеҖҷпјүгӮ’гҒ©гҒҶиҰӢгӮӢгҒӢгҖҒгғӘгғјгғҖгғјгҒ®иІ¬д»»гҒҜеӨ§гҒҚгҒ„

гҒҶж”ҝ治家гҒҢжӣёгҒ„гҒҹгӮӮгҒ®гҖӮгҖҢеІійҷҪжҘјиЁҳгҖҚпјҲгҒҢгҒҸгӮҲгҒҶгӮҚгҒҶгҒҚпјүгҒ®ж–Үз« гҒ«еҮәгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮиҢғд»Іж·№гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®ж–ҮжӣёгӮ’ж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«зөҗгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮ гҖҢе»ҹе ӮгҒ®й«ҳгҒҚгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜеҚігҒЎж°‘гӮ’жҶӮгҒ„гҖҒжұҹж№–

- 2011е№ҙ01жңҲ13ж—Ҙ 10:44

- 684дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

еҝғгӮ’иӮІгҒҰгӮӢиЁҖи‘үгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ

гҖҢе…ҲжҶӮеҫҢжҘҪгҖҚзӨҫдјҡеӨүеҢ–пјҲе…ҶеҖҷпјүгӮ’гҒ©гҒҶиҰӢгӮӢгҒӢгҖҒгғӘгғјгғҖгғјгҒ®иІ¬д»»гҒҜеӨ§гҒҚгҒ„

гҒҶж”ҝ治家гҒҢжӣёгҒ„гҒҹгӮӮгҒ®гҖӮгҖҢеІійҷҪжҘјиЁҳгҖҚпјҲгҒҢгҒҸгӮҲгҒҶгӮҚгҒҶгҒҚпјүгҒ®ж–Үз« гҒ«еҮәгҒҰгҒҸгӮӢгҖӮиҢғд»Іж·№гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®ж–ҮжӣёгӮ’ж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«зөҗгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮ гҖҢе»ҹе ӮгҒ®й«ҳгҒҚгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜеҚігҒЎж°‘гӮ’жҶӮгҒ„гҖҒжұҹж№–

- 2011е№ҙ01жңҲ13ж—Ҙ 10:35

- 403дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

жҡҰгҖҒдәҢеҚҒеӣӣзҜҖж°—гӮ’е®ҡжңҹй…ҚдҝЎгҒ®гғҲгғ”гғғгӮҜ

пј‘пј‘жңҲпј’пјҳж—ҘгҖҢиҰӘйёһиҒ–дәәеҝҢгҖҚгҒ§гҒҷгҖӮ

йҒҺгҒҺгҒҰгҒӢгӮүдә¬йғҪгҒёжҲ»гӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®й ғгҖҒгҖҢйЎ•жө„еңҹзңҹе®ҹж•ҷиЎҢиЁјж–ҮйЎһгҖҚгҒҢе®ҢжҲҗгҖӮејҳй•·пј’е№ҙпјҲпј‘пј’пј–пј’пјүпј‘пј‘жңҲпј’пјҳж—ҘгҖҒпјҷпјҗе№ҙгҒ®з”ҹж¶ҜгӮ’й–үгҒҳгҖҒдә¬йғҪгҒ®еӨ§и°·гҒ®ең°гҒ«еҹӢ葬гҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ“гҒ«е»ҹе Ӯ

- 2010е№ҙ11жңҲ25ж—Ҙ 10:45

- 728дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

гӮ«гғҶгӮҙгғӘ

- ең°еҹҹ

- еҗҢе№ҙд»Ј

- и¶Је‘і

- гӮ°гғ«гғЎгҖҒгҒҠй…’

- гӮІгғјгғ

- и»ҠгҖҒгғҗгӮӨгӮҜ

- йҹіжҘҪ

- гӮ№гғқгғјгғ„

- гғ•гӮЎгғғгӮ·гғ§гғі

- иҠёиғҪдәәгҖҒжңүеҗҚдәә

- гҒҠ笑гҒ„

- гғҶгғ¬гғ“з•Әзө„

- гӮөгғјгӮҜгғ«гҖҒгӮјгғҹ

- еӯҰж Ў

- дјҡзӨҫгҖҒеӣЈдҪ“

- жң¬гҖҒгғһгғігӮ¬

- жҳ з”»

- гӮўгғјгғҲ

- еӯҰе•ҸгҖҒз ”з©¶

- гғ“гӮёгғҚгӮ№гҖҒзөҢжёҲ

- PCгҖҒгӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲ

- ж—…иЎҢ

- еӢ•зү©гҖҒгғҡгғғгғҲ

- еҚ гҒ„

- йңҮзҒҪй–ўйҖЈ

- гҒқгҒ®д»–

еӣ°гҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҒҜ