гӮігғҹгғҘгғӢгғҶгӮЈгҒ®жӨңзҙўзөҗжһңпјҡ41件

жӨңзҙўжқЎд»¶пјҡгӮҝгӮӨгғҲгғ«гҒЁжң¬ж–Ү+жӣҙж–°й Ҷ

зӣҙжұҹжҷҜз¶ұ

иҖ…гҒ®еӨҡгҒ„дёҠжқү家дёӯгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰжҷҜз¶ұгҒҜеҶ…ж”ҝгғ»еӨ–дәӨгҒ«гӮӮз§ҖгҒ§гҒҹиІҙйҮҚгҒӘеӯҳеңЁгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ ж°ёзҰ„2е№ҙпјҲ1559е№ҙпјүжҷҜиҷҺгҒҢ2еәҰзӣ®гҒ®дёҠжҙӣгӮ’жһңгҒҹгҒ—гҒҹйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒзҘһдҪҷиҰӘз¶ұгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«жңқе»·гҒҠгӮҲгҒіе№•еәң гҒ®еҶ…д№ұгӮӮйҺ®йқҷеҢ–гҒ—гҒҹгҖӮеӨ©ж–Ү19е№ҙпјҲ1550е№ҙпјүе®Ҳиӯ·е®ҡе®ҹгҒҢжӯ»еҺ»гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒжҷҜиҷҺгҒҜеҗҚе®ҹгҒЁгӮӮгҒ«и¶ҠеҫҢгҒ®еӣҪдё»гҒЁгҒӘгӮҠгҖҒ幕еәңгҒӢгӮүгӮӮгҒқгҒ®ең°дҪҚгӮ’иӘҚзҹҘгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ ејҳжІ»2е№ҙпјҲ1556е№ҙ

- 30дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

гҖңгҖңж–°ж’°зө„гҖңгҖң

5ж—ҘгҒ®жұ з”°еұӢдәӢ件гҒ§гҒҜе°ҠзҡҮж”ҳеӨ·жҙҫгҒ®иңӮиө·гҒ®иЁҲз”»гӮ’жңӘ然гҒ«йҳІгҒҺгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒзҰҒй–ҖгҒ®еӨүгҒ§гӮӮжҲҰгҒЈгҒҹгҖӮжұ з”°еұӢгғ»зҰҒй–ҖгҒ®еӨүгҒ®еғҚгҒҚгҒ§жңқе»·гғ»е№•еәңгғ»дјҡжҙҘи—©гӮҲгӮҠж„ҹзҠ¶гҒЁ200 дә¬йғҪгҒ®жІ»е®үз¶ӯжҢҒгӮ’зӣ®зҡ„гҒ«жҙ»еӢ•гҒ—гҒҹгҒ®гҒЎгҖҒ旧幕еәңи»ҚгҒ®дёҖе“ЎгҒЁгҒ—гҒҰжҲҠиҫ°жҲҰдәүгӮ’жҲҰгҒЈгҒҹзө„з№”гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ в—Ҹ幕жң«гҖҒеҫіе·қ幕еәңгҒЁе…ұгҒ«гҖҒжҲҰгҒ„з¶ҡгҒ‘гҒҹж–°йҒёзө„(ж–°ж’°зө„гҒЁиЎЁиЁҳгҒ•гӮҢгҒҹеҸІж–ҷгӮӮеӨҡгҒ„гҖӮ)гҒҢеҘҪ

- 6519дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

е№іе°Ҷй–Җе…¬

дёҖж—ҸжҠ—дәүз«ҜзҷәгҒ—й–ўжқұи«ёеңӢжҖҘиҘІ жңқе»·гҒ«еҜҫжҠ—гҒ—зӢ¬иҮӘгҒ«пҪўж–°зҡҮпҪЈеҚідҪҚпҪЎ й–ўжқұзӢ¬з«ӢеңӢе»әиЁӯзӣ®жҢҮгҒҷгӮӮиЁҺжӯ»пҪЎ 1309е№ҙпҪӨзҘһз”°жҳҺзҘһеҗҲзҘҖпҪЎ жұҹжҲёе№•еәңгҒ«гӮҲгӮҠпҪӨжңқж•ө жұҡеҗҚиҝ”дёҠпҪЎ жҳҺзҘһгҒҜжұҹжҲёз·ҸйҺ®е®ҲгҒЁгҒ—гҒҰйҮҚиҰ–пҪЎ жҳҺжІ»ж”ҝеәңгҒ«еҶҚгҒійҖҶиіҠгҒ®зғҷеҚ°йҒ·еә§пҪЎ жҲҰеҫҢпҪӨжңқе»·жЁӘжҡҙж”Ҝй…ҚгҒ«ж•ўз„¶гҒЁз«Ӣеҗ‘ ж–°жҷӮ

- 44дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

еӨ§жІігғүгғ©гғһеҢ–еёҢжңӣ

еҝ—дҝқгҖҒ ж —еҺҹе°Ҹе·»гҖҒ еұұеҙҺеҠӘ 幕еәңеҙ©еЈҠеҫҢгҖҒж——жң¬гҒ®дёүе§үеҰ№гҒ®иҰ–зӮ№гҒӢгӮүиҰӢгҒҹжҳҺжІ»гӮ’жҸҸгҒҸгҖӮ 6 з«ңйҰ¬гҒҢгӮҶгҒҸ 1968е№ҙ 1жңҲ7ж—ҘгҖң 12жңҲ29ж—Ҙ еҸёйҰ¬ еҝ—дҝқгҖҒ з·’еҪўжӢігҖҒ зүҮеІЎеӯқеӨ« и¶іеҲ©е°Ҡж°ҸгӮ’дёӯеҝғгҒ«гҖҒеҲқгӮҒгҒҰжң¬ж јзҡ„гҒ«йҺҢеҖү幕еәңгҒ®ж»…дәЎгӮ„еҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгӮ’жҳ еғҸеҢ–гҒ—гҒҹдҪңе“ҒгҖӮ 30 дҝЎй•· KING OF

- 265дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

гғүгғ©гғһ&еҠҮе ҙжҳ з”»гҖҺдҝЎй•·еҚ”еҘҸжӣІгҖҸ

家жӢЎеӨ§гҒ«гҒӨгӮҢжӯҰе°ҶгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®йўЁж јгӮ’еӮҷгҒҲгҒҰгҒ„гҒҸпјҲжңқе»·гҒ«еҸӮеҶ…гҒҷгӮӢйҡӣгҒҜгҖҒгӮөгғ–гғӯгғјгҒҢжҳҺжҷәе…үз§ҖгҒ®е§ҝгӮ’гҒ—гҒҰгҖҒе…үз§ҖгҒ«дҝЎй•·гҒЁгҒ—гҒҰеҸӮеҶ…гҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢпјүгҖӮдёҖж–№гҒ§гӮөгғ–гғӯгғјгҒҜгҖҒиЈҸеҲҮ гҒӢгӮүгҒҜж„Ҹе‘ідёҚжҳҺгҒӘиЁҖеӢ•гҒҢеӨҡгҒҸеӨүдәәгҒЁиҰӢгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеӨҡгҒ„гҒҢгҖҒ家дёӯгӮ„й ҳж°‘гҒӢгӮүзө¶еӨ§гҒӘж”ҜжҢҒгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒе®Өз”ә幕еәң第13д»Је°Ҷи»ҚгҒ®и¶іеҲ©зҫ©ијқгҒЁгҒ®и¬ҒиҰӢгӮ’гҒҜгҒҳгӮҒгҖҒжҘҪеёӮжҘҪеә§гғ»з”ЈжҘӯжҢҜиҲҲгғ»е…өиҫІеҲҶйӣўгҒӘгҒ©гӮ’жҺЁгҒ—йҖІгӮҒгҒҹгҖӮй ҳең°

- 567дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

жҖЁйңҠгҖңйӯ‘йӯ…йӯҚйӯҺгҒ®дё–з•ҢгҖң

зңҹеӮҷвҖҰ вҖҰз§°еҫі(еӯқи¬ҷ)еӨ©зҡҮгҒ®гҒӮгҒЁеӨ©жӯҰзі»гҒ®еӨ©зҡҮгӮ’гҒҹгҒҰгӮҲгҒҶгҒЁгҒ—гҒҰе·ҰйҒ· в–Ҫе®үеҫіеӨ©зҡҮвҖҰ в–ҪеҫҢйіҘзҫҪеӨ©зҡҮ вҖҰйҺҢеҖү幕еәңгӮ’еҖ’гҒ—гҒҰжңқе»· еӨ©зҡҮгҒёгҒ®и¬ҖеҸҚгҒ®з–‘гҒ„гҒ§еӨ§е®°еәңгҒёе·ҰйҒ·гҒ•гӮҢеӯҗгӮӮй…ҚжөҒ в–Ҫе№іе°Ҷй–ҖгҖңзҘһз”°жҳҺзҘһ вҖҰй–ўжқұгҒ§гҒ®зӢ¬з«ӢеӣҪ家гӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҰж–°зҡҮгӮ’еҗҚд№—гҒЈгҒҹгҒҢгҖҒжңқе»·и»ҚгҒ«ж•—гӮҢдә¬йғҪгҒ§гҒ•гӮүгҒ—йҰ–гҒ«гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ гҖңгҒқгҒ®д»–гҒ®жҖЁйңҠгҖң в–ҪеӨ§еӣҪ

- 16дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

гҒҠгҖңгҒ„!з«ңйҰ¬гҒҢеҘҪгҒҚгҒЈпјҒ

гҒҰз«ңйҰ¬гҒ®жҙ»иәҚгҒҜеӨ©дёӢгҒ«зҹҘгӮҢжёЎгӮӢдәӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮеӨ§ж”ҝеҘүйӮ„гҒҢгҒӢгҒӘгҒ„гҖҒжӯҰеҠӣгӮ’дҪҝгӮҸгҒҡгҒ—гҒҰ幕еәңгҒӢгӮүжңқе»·гҒёгҒ®ж”ҝ権移иӯІгӮ’гӮ№гғ гғјгӮәгҒ«йҖІгӮҒгӮӢгҒ№гҒҸгҖҒз«ңйҰ¬гҒҜж–°ж”ҝеәңгҒ®дәәдәӢжЎҲгӮ’з·ҙгӮҠдёҠгҒ’гӮӢгҖӮж–°ж”ҝ гҒ®е°ҸгҒ•гҒ•гӮ’жҖқгҒ„зҹҘгӮӢгҖӮгҒқгӮ“гҒӘжҷӮгҖҒеүҚд»ЈжңӘиҒһгҒ®еӨ§дәӢ件гҒҢиө·гҒҚгҒҹгҖӮй»’иҲ№жқҘиҲӘгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒӮгӮҸгҒҰгҒөгҒҹгӮҒгҒҸ幕еәңгҒ®еҜҫеҝңгӮ’зӣ®гҒ®еҪ“гҒҹгӮҠгҒ«гҒҷгӮӢз«ңйҰ¬гҖӮгҒқгҒ—

- 229дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

и¶…пјҒе…ғж°—жқ‘гҖӮеҚ—з®•ијӘжқ‘

гҒ”гӮҚгҒӢгӮүең°еҹҹзӨҫдјҡгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒӢпјҹ еҘҲиүҜзңҢгҒ®и—ӨеҺҹе®®гҒ§жҳӯе’Ң55е№ҙгҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгҒҹзҷәжҺҳиӘҝжҹ»гҒ§гҖҢ科йҮҺеӣҪдјҠеҘҲи©•й№ҝеӨ§иҙ„гҖҚгҒЁжӣёгҒӢгӮҢгҒҹеӨ§е’Ңжңқе»·гҒёгҒ®зҢ®дёҠе“ҒгҒ®жңЁз°ЎгҒҢеҮәеңҹгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖҒ科йҮҺ гҒ®пјҳе№ҙй–“гҒ«жӣёгҒӢгӮҢгҒҹзү©гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢи§ЈгӮҠгҒҫгҒҷгҖҒгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒиҘҝжҡҰ694е№ҙгҖң702е№ҙгҒ“гӮҚгҒ«гҒҜж—ўгҒ«гҖҢгҒ„гҒӘгҖҚең°ж–№гҒҢеӯҳеңЁгҒ—еӨ§е’Ңжңқе»·

- 180дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

е…«е№ЎеӨӘйғҺзҫ©е®¶гҒЁжІіеҶ…жәҗж°Ҹ

еҫ“дә”дҪҚдёӢеҮәзҫҪе®ҲгӮ’еҸҷд»»гҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ ж°ёдҝқ3е№ҙпјҲ1083е№ҙпјүйҺ®е®Ҳеәңе°Ҷи»ҚгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒжё…еҺҹж°ҸгҒ®еҶ…зҙӣгҒ§гҒӮгӮӢеҫҢдёүе№ҙгҒ®еҪ№гҒҢиө·гҒ“гӮӢгҒЁгҒ“гӮҢгӮӮе№іе®ҡгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒжңқе»· 家гӮ’й ӮзӮ№гҒЁгҒҷгӮӢжӯҰгҒ®е®ҹеҠӣгҒ§ж‘ҳжөҒгҒ®ж‘ӮжҙҘжәҗж°ҸгӮ’еҮҢ駕гҒ—гҒҹгҒҹгӮҒжӯҰ家жәҗж°ҸгҒ®дё»жөҒгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒзҫ©е®¶гҒ®жҷ©е№ҙгҒ«е«ЎеӯҗгҒ®жәҗзҫ©иҰӘгҒҢжңқе»·гҒ«еҸҚжҠ—гҒ—гҖҒзҫ©е®¶гҒҜиӢҰеўғгҒ«гҒҹгҒҹгҒ•гӮҢгҖҒжІіеҶ…жәҗж°ҸгҒ«йҷ°гӮҠгҒҢиҰӢгҒҲе§ӢгӮҒгӮӢгҖӮ гҒқгҒ—гҒҰгҖҒзҫ©е®¶гҒ®жӯ»еҫҢгҖҒ家зқЈ

- 89дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

й«ҳжқүжҷӢдҪңгҒҢзҷәжЎҲгҒ—гҒҹй•·е·һеҘҮе…өйҡҠ

гҒ«гҒҜгҖҒдә¬йғҪгҒ§е…«жңҲеҚҒе…«ж—ҘгҒ®ж”ҝеӨүгҒҢеӢғзҷәгҒ—гҖҒжңқе»·гҒӢгӮүй•·е·һеӢўеҠӣгҒҢиҝҪж”ҫгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ зҝҢ1864е№ҙпјҲе…ғжІ»е…ғе№ҙпјүгҖҒж–°йҒё зө„гҒҢй•·е·һи—©гҒ®ж”ҳеӨ·жҝҖжҙҫгӮ’иҘІж’ғгҒ—гҒҹжұ з”°еұӢдәӢ件гҒ®еҫҢгҒ«й•·е·һи—©гҒҜдә¬йғҪгҒ®и»ҚдәӢзҡ„еҘӘеӣһгӮ’еӣігӮҠгҖҒзҰҒиЈҸгӮ’дҫөгҒ—гҒҰдјҡжҙҘи—©гғ»жЎ‘еҗҚи—©гҒӘгҒ©гҒ®е№•еәңеҒҙгҒЁиЎқзӘҒгҒ—гҖҒй•·е·һи—©гҒ®дёҚз©ҸгҒӘеӢ•гҒҚгӮ’иӯҰжҲ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹи–©ж‘©и—©гҒҢжҸҙи»ҚгҒЁгҒ—гҒҰеҠ гӮҸгӮӢгҒЁеҪўеӢўгҒҢеӨүгӮҸгӮҠгҖҒй•·е·һ

- 6дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

гҖҺTVпҪҘеұҖдёӯжі•еәҰ!гҖҸ

гҒ®гӮӨгғҷгғігғҲгғҒгӮұгғғгғҲзӯүгҒ®иӯІжёЎеЈІиІ·гӮ’жң¬гӮігғҹгғҘгғӢгғҶгӮЈеҶ…гҒ§гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶдәӢгӮ’зҰҒжӯўгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ жӨңзҙўз”Ё жҲҰеӣҪйҚӢпјҙпј¶гғ»ж–°ж’°зө„гғ»ж–°йҒёзө„гғ»е№•жң«гғ»жӯҙеҸІгғ»и–©ж‘©гғ»й•·е·һгғ»еңҹдҪҗгғ»жұҹжҲёгғ»е№•еәңгғ»дә¬йғҪгғ»жңқе»·гғ»еӨ§йҳӘгғ»еӨ§еқӮгғ»еҫіе·қгғ»еі¶жҙҘгғ»жҜӣеҲ©гғ»еқӮжң¬з«ңйҰ¬гғ»и–„жЎң е®Ҳиӯ·иҒ·гғ»дјҡжҙҘгғ»и—©дё»гғ»жқҫе№іе®№дҝқгғ»дә¬йғҪиҰӢе»»зө„гғ»жөӘеЈ«гғ»з”әдәәгғ»е№•иҮЈгғ»ж——жң¬гғ»еҫЎе®¶дәәгғ»еЈ¬з”ҹжөӘеЈ«зө„гғ»дёҚйҖһжөӘеЈ«гғ»еҖ’幕еҝ—еЈ«гғ»ж…¶еҝңгғ»жҲҠиҫ°жҲҰдәүгғ»ж—§е№•еәңи»Қгғ»жҳҺжІ»ж”ҝеәңгғ»еҖ’幕

- 497дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

еӨ§жІігғүгғ©гғһгҖҖе…ғзҰ„з№ҡд№ұ

ж…Һеҗҫ е®®и„ҮеӨӘйғҺж¬Ў/иҝ‘и—ӨиҠіжӯЈ гҒҠгӮҲгҒӯ/е’ҢжіүгҒЎгҒ¬ е’Ңжһқ/гҒқгӮҒгӮ„гӮҶгҒҚгҒ“ гҖҗ幕еәңгғ»еҫіе·қ家гҒ®дәәгҖ…гҖ‘ еҫіе·қз¶ұеҗү/иҗ©еҺҹеҒҘдёҖ жЎӮжҳҢйҷў/дә¬гғһгғҒеӯҗ й·№еҸё иіҮдҝҠ/ж–үжңЁгҒ—гҒ’гӮӢ еІЎеі¶жҲҗеҝ /дёӯеұұд»Ғ зҹіжқҹжәҗдә”е…өиЎӣ/еӣӣдё–дёӯжқ‘жў…д№ӢеҠ©гҖҖеӮҷеүҚиұҠеІЎи—©дә¬жҘө家 гҖҗжңқе»·гҖ‘ е…¬ејҒжі•иҰӘзҺӢ/дёүдё–дёӯжқ‘ж©Ӣд№ӢеҠ© иҝ‘иЎӣ

- 31дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

[dir]幕жң«

гҒҫгӮҠгҒ®жЁ№гҖҒжө®жөӘйӣІгҖҒSIDOOH еЈ«йҒ“гҖҒйўЁе…үгӮӢ гҖҗжңқе»·гҖ‘ http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=4828135 жҳҺжІ» еӨ©зҡҮгҖҒеІ©еҖүе…·иҰ–гҖҒе’Ңе®® гҖҗ幕еәңгҖ‘ http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=4828139 еҫіе·қж…¶е–ңгҖҒдә•дјҠзӣҙејјгҖҒеӢқжө·

- 1682дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

гҒӮгҒЈгҒұгӮҢеӨ§е°Ҷи»Қ

гҒ®дё–з•ҢиҰігҒҢгҒӘгӮ“гҒЁгӮӮгҒ„гҒҲгҒӘгҒ„гӮ·гғјгғ«гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ 幕еәңи»Қпјҡжҡ–гӮҒгӮӢгҒЁзөөгҒҢеӨүгӮҸгӮӢгҖӮ жңқе»·и»ҚпјҡеҶ·гӮ„гҒҷгҒЁзөөгҒҢеӨүгӮҸгӮӢгҖӮ дёҠиЁҳгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзү№ж®ҠгӮ·гғјгғ«гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒгҒ„гӮҸ

- 145дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

йҷёеҘҘеӣҪдёҖд№Ӣе®®гҖҖй№Ҫз«ҲзҘһзӨҫ

гӮҲгҒҶгҒ“гҒқй№Ҫз«ҲзҘһзӨҫгҒ®гӮігғҹгғҘгғӢгғҶгӮЈгғјгҒё еЎ©з«ҲзҘһзӨҫгҒҜеҸӨгҒҸгҒӢгӮүжқұеҢ—йҺ®иӯ·гғ»йҷёеҘҘеӣҪдёҖд№Ӣе®®гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒжңқе»·гӮ’е§ӢгӮҒеә¶ж°‘гҒ®еҙҮ敬гӮ’йӣҶгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҪ“зҘһ ://www.siogamajinja.or.jp/ зҘһзӨҫ жқұеҢ—йҺ®иӯ· йҷёеҘҘеӣҪдёҖд№Ӣе®® жңқе»· еҙҮ敬 е№іе®үжҷӮд»Ј еөҜеіЁеӨ©зҡҮ ејҳд»ҒејҸ й№Ҫз«ҲзҘһ ж–ҷеЈұдёҮжқҹ зҘӯзҘҖж–ҷ еҘҲиүҜ

- 50дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

еҸӨз”°з№”йғЁ

е«ЎеӯҗйҮҚеәғгҒ«е®¶зқЈгӮ’иӯІгӮҠгҖҒйҡ еұ…гҖӮ ж…¶й•·5е№ҙпјҲ1600е№ҙпјү9жңҲгҒ®й–ўгғ¶еҺҹгҒ®жҲҰгҒ„гҒ§гҒҜжқұи»ҚгҒ«дёҺгҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеё«гҒ®еҲ©дј‘гҒЁеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒ«еҸҚйӘЁзІҫзҘһгӮӮж—әзӣӣгҒ§гҖҒеҫіе·қ幕еәң гҒ®ж„Ҹеҗ‘гӮ’з„ЎиҰ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮе°‘гҒӘгҒҸгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгҒ“гҒ®й ғгҒ®з№”йғЁгҒҜиҢ¶гҒ®ж№ҜгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰжңқе»·гҖҒиІҙж—ҸгҖҒеҜәзӨҫгҖҒзөҢжёҲз•ҢгҒЁж§ҳгҖ…гҒӘгҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгӮ’жҢҒгҒЎгҖҒе…ЁеӣҪгҒ®еӨ§еҗҚгҒ«гҒҷгӮүеӨҡеӨ§гҒӘеҪұйҹҝеҠӣгӮ’дёҺгҒҲгӮӢеӯҳеңЁгҒ«гӮӮгҒӘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®

- 130дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

HIROSHIMA CAVE-BE

пјҲSTEPпјү еӨ§е’ҢпјҲжңқе»·пјү еҖүжң¬ зҠ¬пјҲйӣ‘зЁ®пјү жІўз”° еүӣпјҲгӮ¶гғ»дёј вҶ’ иҫӣйғЁ вҶ’ гӮ¶гғ»дёјпјү гҒӮгӮҶгҒҝпјҲж»ӢиіҖ UвҳҶSTONE вҶ’ HBRпјү жқ‘еұұ еҮәжј”пјү жқ‘дә•пјҲжқұдә¬гҖҒFUJI ROCKеҮәжј”пјү зҫҺи¶ҠпјҲгғўгғҺгғһгғҚ вҶ’ 幕еәң вҶ’ гғҹгғҺгғ“гӮ·гғЈгӮ№ вҶ’ з ҙй–Җпјү зҘһеҺҹеҗӣпјҲж¶ҲжҒҜдёҚжҳҺпјү ж–°еҙҺ

- 429дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

е’Ңе®®иҰӘеӯҗеҶ…иҰӘзҺӢ

дёӯжөҒ公家гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгҒ®гҒЁгҒҚж—ўгҒ«зҲ¶еёқгҒҜж—ўгҒ«еҙ©еҫЎгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠ з”ҹгҒҫгӮҢгҒӘгҒҢгӮүгҒ«гҒ—гҒҰдёҚйҒӢгӮ’иғҢиІ гҒЈгҒҰгҒ®еҫЎиӘ•з”ҹгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ жңқе»·гҒЁе№•еәңгҖӮ公家 жңқе…¬гҒҢеҫҒеӨ·еӨ§е°Ҷи»ҚгҒЁгҒӘгӮҠйҺҢеҖүгҒ«жӯҰеЈ«гҒҢж”ҝжЁ©гӮ’жҸЎгӮӢ гҒЁгҒ„гҒҶж”ҝеәңдҪ“еҲ¶гҒ®е№•еәңгӮ’жӯҙеҸІдёҠеҲқгӮҒгҒҰиЁӯз«ӢгҒ•гҒӣгҒҹгҖӮ гҒқгҒ—гҒҰгҖҒжӯҰ家гҒҢж”ҝжІ»гӮ’жҺҢжҸЎгҒ—гҒҰд»ҘжқҘ670е№ҙзӣ®гҒ«гҒ—гҒҰ еҲқгӮҒ

- 120дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

жҘ е…¬гҒ•гӮ“

йҶҗеӨ©зҡҮгҒ®жҢҷе…өгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«дёӢиөӨеқӮеҹҺгҒ«гҒҰжҢҷе…өгҖӮеҫҢйҶҚйҶҗеӨ©зҡҮгҒҢйҡ еІҗгҒ«жөҒгҒ•гӮҢгҒҰгҒ®гҒЎгӮӮеҚғж—©еҹҺгҒ«зҜӯеҹҺгҖҒ10дёҮгӮ’и¶…гҒҲгӮӢгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҒҹ幕еәңгҒ®еӨ§и»ҚзӣёжүӢгҒ«гӮІгғӘгғ©зҡ„жүӢжі•гҒ§еҘ®жҲҰгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҖҒжӯЈжҲҗ гҒ®жҲҰгҒ„гҒ«еӨҡгҒҸгҒ®жӯҰе°ҶгҒҢи§ҰзҷәгҒ•гӮҢгҖҒеҗ„ең°гҒ§жҢҷе…өгҒ—гҒҹгҖӮжңҖзөӮзҡ„гҒ«гҒҜи¶іеҲ©е°Ҡж°ҸгҒ®жҢҷе…өгҒҢгҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒЁгҒӘгӮҠгҖҒйҺҢеҖү幕еәңгҒҜж»…гҒігҒҹгҖӮ еҫҢйҶҚйҶҗеӨ©зҡҮгҒ®е»әжӯҰгҒ®ж–°ж”ҝгҒҢе§ӢгҒҫгӮӢгҒЁгҖҒжӯЈжҲҗгҒҜжІіеҶ…гғ»е’Ңжіү

- 81дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

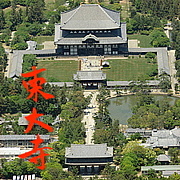

жқұеӨ§еҜә

гҒ®зҡҮеӯҗгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹеҹәзҡҮеӯҗгҒ®иҸ©жҸҗгӮ’еј”гҒҶйҮ‘йҚҫеҜәгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹе№іеҹҺдә¬жқұгҒ®еӨ–дә¬ең°еҹҹгҒёгҒЁеӨүжӣҙгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮеӨ§д»ҸйҖ еғҸгҒҜгҒӮгҒҫгӮҠгҒ«еЈ®еӨ§гҒӘиЁҲз”»гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®е®ҹзҸҫгҒҜеӣ°йӣЈгӮ’жҘөгӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ гҒқгҒ“гҒ§жңқе»·гҒҜеӨ§иЎҶгӮҲгӮҠж”ҜжҢҒгӮ’йӣҶгӮҒгҒҰгҒ„гҒҹиЎҢеҹәгӮ’еӨ§еғ§жӯЈгҒ«з«ӢгҒҰгҒҰгҖҒеӢ§йҖІ гҒ—гҒҰе°ҠгӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ гҒ“гҒ®еӨ§еҜәгҒҜгҖҢз·ҸеӣҪеҲҶеҜәгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰе…ЁеӣҪгҒ®е®ҳеҜәгҒ®иҰҒгҒЁгҒ•гӮҢгҖҒжңқе»·гҒ«гҒҜжқұеӨ§еҜәгӮ’е»әзҜүгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гҖҢйҖ жқұеӨ§еҜәеҸёгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶе°Ӯй–ҖгҒ®еҪ№жүҖгҒҫгҒ§иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҖҒд»Ҹж•ҷ

- 172дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

й§ҝжІіеӣҪз·ҸзӨҫ йқҷеІЎжө…й–“зҘһзӨҫ

гҒ®з·Ҹж°ҸзҘһгҒ•гҒҫгҒЁеҙҮ敬гҒ•гӮҢгҖҒй§ҝжІігҒ®еӨ§зӨҫгҒЁгҒ—гҒҰеәғгҒҸдҝЎд»°гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ еҪ“зӨҫгҒҜ延е–ңејҸеҶ…зӨҫгҒЁгҒ—гҒҰжңқе»·гғ»еӣҪеҸёгҒ®е°ҠеҙҮгӮ’еҜ„гҒӣгӮүгӮҢгҒҹгҒ®гӮ’гҒҜгҒҳгӮҒгҖҒйҺҢеҖүжҷӮд»Јд»ҘйҷҚгҖҒжӯҙ代幕еәң зӨҫгҒ§е…ғжңҚејҸгӮ’иЎҢгҒЈгҒҹгҖӮд»ҘйҷҚеҫіе·қж°ҸгҒ®гҒӮгҒӨгҒ„е°ҠеҙҮгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҖҒеҜӣж°ёгғ»ж–ҮеҢ–е№ҙй–“дёЎеәҰгҒ®еӨ§йҖ е–¶гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҖҒеҫіе·қ幕еәңгҒ®зҘҲйЎҳжүҖгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮиІқеҺҹзӣҠи»’гҒ®иЁҳгҒ—гҒҹгҖҺеҗҫеҰ»и·Ҝд№ӢиЁҳгҖҸгҒ«гҖҢеҪ“е®®

- 6дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

жң¬еӨҡжӯЈдҝЎ

гҖҖжӯЈдҝЎ(гҒ»гӮ“гҒ гҖҖгҒҫгҒ•гҒ®гҒ¶)гҒҜгҖҒжҲҰеӣҪжҷӮд»ЈгҒӢгӮүжұҹжҲёжҷӮд»ЈеүҚжңҹгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҒ®жӯҰе°Ҷгғ»еӨ§еҗҚгҖӮ еҫіе·қ家еә·гҒ®йҮҚиҮЈгҒ§гҖҒжұҹжҲёе№•еәңгҒ®иҖҒдёӯгҖӮ зӣёжЁЎ гҒҜз§Җеҝ гҒ«дёҠз”°еҹҺж”»гӮҒгӮ’дёӯжӯўгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«йҖІиЁҖгӮ’гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒе®№гӮҢгӮүгӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ еҲқжңҹ幕ж”ҝгӮ’зүӣиҖігӮӢ ж…¶й•·6е№ҙпјҲ1601е№ҙпјүгҒӢгӮүгҒҜгҖҒ家еә·гҒҢе°Ҷи»ҚиҒ·гҒ«е°ұд»»гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«жңқе»·

- 39дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

иҠұгҒ®еҫЎжүҖ

гҖҖпј“гҒӨгҒ®е№•еәңгҒ®дёӯгҒ§пј‘з•ӘиҸҜгӮ„гҒӢгҒ•гҒ®гҒӮгӮӢе®Өз”ә幕еәңгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒдёҖиҲ¬гҒ«е®Өз”ә幕еәңгҒ®еҪұгҒҜжҘөгӮҒгҒҰи–„гҒ„гҒ§гҒҷгҖӮж№Ҡе·қгҒ®жҲҰгҒ„гҒ§гҒҜдёЎи»ҚеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰпј•пј•дёҮгҖҒеҝңд»Ғ гҒ®д№ұгҒ§гҒҜжқұиҘҝдёЎи»ҚеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰпј’пјҳдёҮгҒ®еӨ§и»ҚгҒҢжҲҰгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ«гҖҒгӮҸгҒҡгҒӢпј”дёҮдәәзЁӢеәҰгҒҢжҲҰгҒЈгҒҹе·қдёӯеі¶гҒ®жҲҰгҒ„гӮ„жЎ¶зӢӯй–“гҒ®ж–№гҒҢи©ізҙ°гҒҫгҒ§дёҖиҲ¬гҒ«гӮҲгҒҸзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гӮ“гҒӘеҪұгҒ®и–„гҒ„е®Өз”ә幕еәң

- 2дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

е…«е№ЎзҘһзӨҫ

еӯҗгҒ®жәҗзҫ©е®¶гҒҜзҹіжё…ж°ҙе…«е№Ўе®®гҒ§е…ғжңҚгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒе…«е№ЎеӨӘйғҺзҫ©е®¶гҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҒҹгҖӮжәҗй јжңқгҒҢйҺҢеҖү幕еәңгӮ’й–ӢгҒҸгҒЁгҖҒе…«е№ЎзҘһгӮ’йҺҢеҖүгҒёиҝҺгҒҲгҒҰй¶ҙеІЎе…«е№Ўе®®гҒЁгҒ—гҖҒеҫЎе®¶дәәгҒҹгҒЎгӮӮжӯҰ家гҒ®дё»иӯ·зҘһгҒЁгҒ—гҒҰиҮӘеҲҶгҒ®й ҳеҶ…гҒ«еӢ§и«ӢгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгӮҢ еҮәиҮӘгҒ«й–ўгҒ—гҖҒеӨ©зҡҮпјҲжңқе»·пјүгҒ®жЁ©еҠӣгҒЁзӣҙжҺҘзҡ„гҒӘй–ўдҝӮгҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҖҢйЎһжҺЁгҖҚгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

- 32дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

з‘һеұұдјҡ

д»Ҙи”өгӮ„и–©ж‘©и—©гҒ®з”°дёӯж–°е…өиЎӣгӮүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгӮӢ) еҗҢе№ҙз§ӢгҒ«гҒҜжңқе»·гҒӢгӮү幕еәңгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰж”ҳеӨ·еӮ¬дҝғгҒҷгӮӢеӢ…дҪҝгҒ®жұҹжҲёжқұдёӢгҒ«гҖҒе§үе°Ҹи·Ҝе…¬зҹҘгҒ®йӣ‘жҺҢгҒЁгҒ—гҒҰжҹіе·қе·Ұй–ҖгҒЁгҒ„гҒҶеӨүеҗҚгҒ§йҡҸиЎҢгҖӮ гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒж–Үд№…3е№ҙ8жңҲ18

- 52дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

еӨ§еҘҘз·ҸеҸ–з· жҳҘж—ҘеұҖ (гҒҠзҰҸ)

))гҒҜпҪӨжұҹжҲёжҷӮд»ЈгҒ®е№•еәң3д»Је°Ҷи»Қ еҫіе·қ家е…үгҒ®д№іжҜҚгҒ§гҒӮгӮӢпҪЎпҪўжҳҘж—ҘеұҖпҪЈгҒЁгҒҜеӨ©зҡҮгҒӢгӮүиіңгҒЈгҒҹз§°еҸ·гҒ§пҪӨеҗҚгҒҜж–үи—ӨгҖҖзҰҸ(гҒөгҒҸ)пҪЎ зҲ¶гҒҜ дёүжқЎиҘҝ家гҒ®еЁҳгҒЁгҒ—гҒҰеҸӮеҶ…пҪӨеҫҢж°ҙе°ҫеӨ©зҡҮгӮ„еҫіе·қе’ҢеӯҗгҒ«жӢқи¬ҒпҪӨгҒҫгҒҹеҫ“дёүдҪҚгҒ®дҪҚгҒЁпҪўжҳҘж—ҘеұҖпҪЈгҒ®з§°еҸ·пҪӨгҒҠгӮҲгҒіеӨ©жқҜгӮ’гӮӮиіңгӮӢпҪЎеҫҢгҒ«е®ҳдҪҚгҒҜпҪӨеҫ“дәҢдҪҚгҒ«гҒҫгҒ§еҸҷгӮүгӮҢгӮӢпҪЎдёүжқЎиҘҝе®ҹжқЎгҒҜпҪӨгҒқгҒ®еҫҢпҪӨжңқе»·

- 145дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

гғҸгғӘгӮ№

гӮўгғЎгғӘгӮ«гҒ®з ІиүҰгҒҢдёӢз”°гҒёе…ҘжёҜгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒ幕еәңгҒҜжұҹжҲёгҒёзӣҙжҺҘеӣһиҲӘгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жҒҗгӮҢгҒҰгғҸгғӘгӮ№гҒ®жұҹжҲёеҮәеәңгҖҒжұҹжҲёеҹҺгҒёгҒ®зҷ»еҹҺгҖҒе°Ҷи»ҚгҒЁгҒ®и¬ҒиҰӢгӮ’иЁұеҸҜгҒҷгӮӢгҖӮгғҸгғӘгӮ№гҖҒгғ’гғҘгғјгӮ№гӮұгғігӮүгҒ®дёҖиЎҢгҒҜ1857е№ҙ10 и»ҚгҒ®еҫіе·қ家е®ҡгҒ«и¬ҒиҰӢгҒ—гҒҰиҰӘжӣёгӮ’иӘӯгҒҝдёҠгҒ’гӮӢгҖӮ 1858е№ҙгҒ«гҒҜеҗҢе№ҙгҒ«еӨ§иҖҒгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹдә•дјҠзӣҙејјгҒҢдә¬йғҪгҒ®жңқе»·гҒ®еӢ…иЁұз„ЎгҒ—гҒ§гҒ®йҖҡе•ҶжқЎзҙ„з· зөҗгҒ«иёҸгҒҝеҲҮгӮҠгҖҒж—Ҙзұідҝ®еҘҪйҖҡе•ҶжқЎзҙ„гҒҢз· зөҗгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ 1858е№ҙгҒ«

- 20дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

гҒІгҒ’йғЁе®ӨпјҲд»®пјү

гҒҢзҪ®гҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«з”ұжқҘгҒҷгӮӢгҖӮ 1336е№ҙи¶іеҲ©е°Ҡж°ҸгҒҢеҫҢйҶҚйҶҗеӨ©зҡҮгҒ®еҚ—жңқгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰеҢ—жңқгӮ’ж“Ғз«ӢгҒ—е®Өз”ә幕еәңгӮ’й–ӢгҒ„гҒҹгҖӮдәҢгҒӨгҒ®жңқе»·гҒҢеҜҫз«ӢгҒҷгӮӢеҚ—еҢ—жңқжҷӮд»ЈгҒҜ1392е№ҙгҒҫгҒ§з¶ҡгҒҚгҖҒеҢ—жңқ гҒҜгҒ©гҒҶгҒһгҒ”иҮӘз”ұгҒ«гҖӮ гҖҗе®Өз”әжҷӮд»ЈгҖ‘ й–Је®Өз”әжҷӮд»ЈпјҲгӮҖгӮҚгҒҫгҒЎгҒҳгҒ гҒ„гҖҒ1336е№ҙгҖң1573е№ҙпјүгҒЁгҒҜгҖҒе®Өз”ә幕еәңгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҹжҷӮд»ЈгӮ’жҢҮгҒҷж—Ҙжң¬гҒ®жӯҙеҸІгҒ®жҷӮд»ЈеҢәеҲҶгҒ®дёҖгҒӨгҖӮеҗҚз§°гҒҜдә¬йғҪгҒ®е®Өз”әгҒ«е№•еәң

- 10дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

зҰҒй—•гҒ®еӨүгғ»й•·зҰ„гҒ®еӨү

еҜәй–Җи·ЎгҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹе°ҸеҖүе®®зҡҮеӯҗж•ҷе°ҠгҒҜдәӢ件гҒ«й–ўдёҺгҒ—гҒҹгҒЁгҒ—гҒҰйҡ еІҗгҒ«й…ҚжөҒгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ гҒ“гҒ®дәӢ件гҒ§дёүзЁ®гҒ®зҘһеҷЁгҒ®гҒҶгҒЎзҘһз’ҪгҒҜиЎҢж–№дёҚжҳҺгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮпјҲзҰҒй—•гҒ®еӨүпјү еҘҘеҗүйҮҺгҒ«гҖҒдәӢ件гҒ§еҘӘгӮҸгӮҢгҒҹзҘһз’ҪгӮ’еҘүгҒҳгӮӢеҚ—жңқзҡҮиғӨе…„ејҹгҒҢгҒ„гҒҹгҖӮ жңқе»· гғ»е№•еәңгҒҜгҖҒеҳүеҗүгҒ®д№ұгҒ§жІЎиҗҪгҒ—гҒҹиөӨжқҫйҒәиҮЈгҒЁгҖҒеҚ—еёқгҒ®ж®әе®ігҒЁзҘһз’ҪеҘӘеӣһгҒЁеј•гҒҚжҸӣгҒҲгҒ«иөӨжқҫеҶҚиҲҲгӮ’еҜҶзҙ„гҖӮиөӨжқҫйҒәиҮЈгҒҜеҚ—жңқеҒҙгӮ’иЈ…гҒ„еҚ—жңқгҒ«иҝ‘гҒҘгҒ„гҒҹгҖӮ еҪ“жҷӮ

- 2дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

еҫіе·қж…¶е–ң

1837.10.28гҖң1913.11.22пҪЎ жұҹжҲёе№•еәң15д»Је°Ҷи»ҚпҪЎ дёҖж©Ӣеҫіе·қ家9д»ЈеҪ“дё»пҪЎ иӢұйӮҒгҒ§жҲ–гӮҠпҪўжЁ©зҸҫж§ҳеҶҚжқҘпҪЈгҒЁе‘ј з§°пҪЎ жңқе»·гҒ«еҜҫгҒ—жҒӯй ҶпҪҘз„ЎиЎҖй–ӢеҹҺзӯүпҪӨ иҝ‘д»Јж—Ҙжң¬гҒ®зӢ¬з«ӢжҖ§е®ҲгӮӢж”ҝ権移иӯІпҪЎ еҫҢгҒ«з¶ӯж–°еҠҹз©ҚгӮ’и®ғгҒҲе…¬зҲөиҰӘзҲөпҪЎ 1837е№ҙпҪӨж°ҙжҲёи—©дё»пҪҘеҫіе·қж–үжҳӯгҒ® 7

- 9дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

жң¬ж°—гҒ®жҢ‘жҲҰгҖҖзӣ®жҢҮгҒӣпјҒе№іжҲҗз¶ӯж–°пјҒ

еҗҢзӣҹгӮ’жҲҗз«ӢгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜеҮәжқҘгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶ еӨ§ж”ҝеҘүйӮ„гӮ’е®ҹзҸҫгҒ•гҒӣгҖҒжӯҰеҠӣгӮ’дҪҝгӮҸгҒҡгҒ«е№•еәңгҒӢгӮүжңқе»·гҒёгҒ®ж”ҝ権移иӯІгӮ’ гӮ№гғ гғјгӮәгҒ«йҖІгӮҒгҖҒж—Ҙжң¬ жң«гҒЁеҗҢгҒҳгҒ гҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҒ®гҒҜеғ•гҒ гҒ‘гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢпјҹ и…җгӮҠгҒҚгҒЈгҒҹиҮӘж°‘е…ҡгҒ®ж”ҝжІ»гҒҜгҖҒй•·жңҹж”ҝжЁ©гҒҢз¶ҡгҒҚиЎ°йҖҖгҒ—гҒҚгҒЈгҒҹгҖҺеҫіе·қ幕еәңгҖҸгҒЁеҗҢгҒҳ гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢпјҹ еқӮжң¬йҫҚйҰ¬гҒҢгҖҒиҘҝйғ·йҡҶзӣӣгҒҢгҖҒжЎӮе°Ҹ

- 3дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

зөөгҒЁж—Ҙжң¬иҲһиёҠ

жҷӮд»Ј пј‘гҖҒзҘһд»ЈгҒ®жҷӮд»Ј гҖҖгҖҖеҚ‘ејҘе‘јгҖҒж—Ҙжң¬жӯҰе°ҠгҖҒеӨ©з…§еӨ§зҘһзӯүгҖ…гҖҖ пј’гҖҒеҺҹе§ӢжҷӮд»Ј пј“гҖҒжңқе»·дё»зҫ©жҷӮд»Ј гҖҖгҖҖеҘҲиүҜгҖҒдә¬йғҪгҒ«йғҪгӮ’дҪңгҒЈгҒҹзӯүгҖ… пј” гҖҒжҲҰеӣҪжҷӮд»Ј гҖҖгҖҖжәҗгҖҒи¶іеҲ©гҖҒгҒӢгӮүз№”з”°гҖҒиұҠиҮЈгҖҒ пј•гҖҒе°Ҷи»Қж”Ҝй…ҚжҷӮд»Ј гҖҖгҖҖеҫіе·қ幕еәң пј–гҖҒж—Ҙжң¬еёқеӣҪжҷӮд»Ј гҖҖгҖҖжҳҺжІ»з¶ӯж–°гҖҒж—Ҙжё…жҲҰдәүгҖҒжәҖе·һ

- 3дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

еӨ§й–ўеў—иЈ•

жҷӮгҒҜ幕жң«гҖӮй»’зҫҪи—©гҒЁгҒ„гҒҶе°ҸеӨ§еҗҚгҒ®гҖҒгҒ—гҒӢгӮӮеӨ–ж§ҳи—©дё»гҒ§гҒӮгӮҠгҒӘгҒҢгӮү幕еәңгҒ®иҰҒиҒ·гҒ«гҒӨгҒ„гҒҹеӨ§й–ўеў—иЈ•гҖӮиҘҝжҙӢгӮ’зңҹдјјгҒҰеҘҘж–№гҒЁдёҖз·’гҒ«йҰ¬гҒ«д№—гӮҠгҖҢгғҗгӮ«гҒ®еӨ§й–ўгҖҚгҒЁиЁҖ гӮҸгӮҢгҒӘгҒҢгӮүгӮӮи¬ӣжӯҰжүҖеҘүиЎҢгӮ„йҷёи»ҚеҘүиЎҢгҖҒеӢқжө·иҲҹгҒ®дёҠе®ҳгҒ«гҒӮгҒҹгӮӢжө·и»ҚеҘүиЎҢгӮ’жӯҙд»»гҖӮи—©ж”ҝж”№йқ©гӮӮиЎҢгҒ„иІЎж”ҝйӣЈгӮ’еҠ©гҒ‘гҒҹгҖӮеӨ§ж”ҝеҘүйӮ„гҒ®еҫҢгҖҒж…ӢеәҰгӮ’жұәгӮҒгҒӢгҒӯгҒҹи—©гҒҢгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ гҒЈгҒҹдёӯгҖҒжңқе»·

- 12дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

е°је°Ҷи»ҚгҖҖеҢ—жқЎж”ҝеӯҗ

еҢ—жқЎж”ҝеӯҗ (1157гҖң1225)гҖҖгҖҖгҖҖ еҫ“дёүдҪҚгҖӮ йҺҢеҖү幕еәңеҲқд»Је°Ҷи»Қжәҗй јжңқгҒ®жӯЈе®ӨгҖӮ йҺҢеҖү幕еәң第дәҢд»Је°Ҷи»Қжәҗй је®¶гҒ®з”ҹжҜҚгҖӮ йҺҢеҖү幕еәң и»ҚгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҖҒйҺҢеҖү幕еәңгҒ«еҗӣиҮЁгҖӮеҫЎе®¶дәәйҒ”гҒ«гӮҲгӮӢеҗҲиӯ°еҲ¶гӮ’幕еәңгҒ®еҹәжң¬ж–№йҮқгҒЁгҒ—гҖҒгҒ“гӮҢгҒ«еҸҚеҜҫгҒҷгӮӢиҖ…гҒҜгҖҒиә«еҶ…гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒЁгҖҒеҠҹеҠҙиҖ…гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒЁгҖҒе®№иөҰ

- 38дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

дё–з•ҢгҒ®е°Ҷи»Қ

дё–з•ҢгҒ®е°Ҷи»ҚгҒҹгҒЎгғ»гғ»гғ» гҒқгҒ®дёҖдәәгғ»гғ»гғ» жәҗй јжңқпјҲ1147гҖң1199)гҒҜгҖҒеҲқгӮҒгҒҰжӯҰеЈ«гҒ«гӮҲгӮӢж”ҝжЁ©гҒ§гҒӮгӮӢйҺҢеҖү幕еәңгӮ’дҪңгҒЈгҒҹеҲқд»ЈйҺҢеҖү幕еәң гҒ®еҫ“е…„ејҹгғ»жңЁжӣҫзҫ©д»ІгҒЁгҒ®гғ©гӮӨгғҗгғ«дәүгҒ„гӮ„гҖҒжңқе»·гӮ’зүӣиҖігӮӢеҫҢзҷҪжІіжі•зҡҮгҒЁгҒ®зўәеҹ·гҒӘгҒ©гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒ平家гӮ’жү“еҖ’гҒ—е…ЁеӣҪгӮ’еҲ¶иҰҮгҒ—гҒҹгҖӮе»әд№…дёүе№ҙ(1192)гҒ«еҫҒ

- 6дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

ж—Ҙжң¬зҺӢеӣҪ

зҺӢеӣҪгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢпјҹ еҖӢдәәзҡ„гҒ«гҒҜгҖҒеҸӨд»Јж—Ҙжң¬гҒ«гҖҒдёӯдё–гҒ®жңқе»·гӮ„йҺҢеҖү幕еәңгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеҘҘе·һи—ӨеҺҹж°ҸгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзӢ¬з«Ӣзҡ„гҒӘеӨ§иұӘж—ҸгҒҢй–ўжқұгҒ«еұ…гҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгғ»гғ»гғ» з„ЎгҒ„гӮҲгҒҶгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒз«ӢгҒҰгҒҫгҒ—гҒҹгғ»гғ»гғ» й–ўжқұжңҖеӨ§иҰҸжЁЎгҒ®гҖҒгҒ•гҒҚгҒҹгҒҫеҸӨеўізҫӨ жһңгҒҹгҒ—гҒҰгҖҒгҒқгҒ“гҒ«еӨ§е’Ңжңқе»·гҒЁдёҰгҒ¶гҖҒж—Ҙжң¬

- 4дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

еҚҒдёүд»Је°Ҷи»ҚжӯЈе®Ө еӨ©з’Ӣйҷў (зҜӨеӯҗ)

пҪўеӨ©з’ӢйҷўпҪЈгҒЁеҗҚд№—гӮӢпҪЎ 幕еәңгҒҜе…¬жӯҰеҗҲдҪ“ж”ҝзӯ–гӮ’йҖІгӮҒпҪӨж–Үд№…2е№ҙ(1862е№ҙ)гҒ«гҒҜжңқе»·гӮҲгӮҠ家иҢӮжӯЈе®ӨгҒЁгҒ—гҒҰе’Ңе®®гҒҢеӨ§еҘҘгҒёе…ҘгӮӢдәӢгҒҢжұәе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢпҪЎи–©ж‘© гҒІгӮҒ)гҒҜпҪӨжұҹжҲёжҷӮд»ЈеҫҢжңҹгҒӢгӮүжҳҺжІ»гҒ®еҘіжҖ§гҒ§пҪӨжұҹжҲёе№•еәң13д»Је°Ҷи»Қеҫіе·қ家е®ҡгҒ®еҫЎеҸ°жүҖ(жӯЈе®Ө)гҒ§гҒӮгӮӢпҪЎзҲ¶гҒҜпҪӨи–©ж‘©еӣҪ(й№ҝе…җеі¶зңҢ)и—©дё»еі¶жҙҘ家гҒ®дёҖй–ҖпҪҘд»Ҡе’Ң

- 82дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

дёүд»Је°Ҷи»ҚжӯЈе®Ө жң¬зҗҶйҷў (еӯқеӯҗ)

й·№еҸё еӯқеӯҗ(гҒҹгҒӢгҒӨгҒӢгҒ• гҒҹгҒӢгҒ“пҪӨж…¶й•·7е№ҙ(1602е№ҙ)5жңҲ - 延е®қ2е№ҙ6жңҲ8ж—Ҙ(1674е№ҙ7жңҲ11ж—Ҙ))жұҹжҲёжҷӮд»ЈгҒ®е№•еәң第3д»Је°Ҷ пҪЎ еў“жүҖгҒҜжқұдә¬йғҪж–Үдә¬еҢәгҒ®дјқйҖҡйҷўпҪЎ 家е…үгҒЁгҒҜдёҚд»ІгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢпҪЎе®¶е…үгҒЁгҒ®й–“гҒ«еӯҗдҫӣгҒҜе„ІгҒ‘гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹпҪЎгҒ“гӮҢгҒҜпҪӨ家е…үгҒЁеӯқеӯҗгҒ®й–“гҒ«еӯҗгҒҢгҒ§гҒҚжңқе»·

- 35дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

дёүжқЎе®ҹзҫҺ

е№ҙеӣҪдәӢеҫЎз”ЁжҺӣгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮй•·е·һгҒЁеҜҶжҺҘгҒӘй–ўдҝӮгӮ’жҢҒгҒЎгҖҒе§үе°Ҹи·Ҝе…¬зҹҘгҒЁе…ұгҒ«е°ҠзҡҮж”ҳеӨ·жҝҖжҙҫгҒ®е…¬еҚҝгҒЁгҒ—гҒҰ幕еәңгҒ«ж”ҳеӨ·жұәиЎҢгӮ’жұӮгӮҒгҖҒеӯқжҳҺеӨ©зҡҮгҒ®еӨ§е’ҢиЎҢе№ёгӮ’дјҒз”»гҒҷгӮӢгҖӮ ж–Үд№…3е№ҙпјҲ1863 е№ҙпјүгҖҒе…¬жӯҰеҗҲдҪ“жҙҫгҒ®дёӯе·қе®®гӮүгҒ®е…¬е®¶гӮ„и–©ж‘©и—©гҖҒдјҡжҙҘи—©гӮүгҒҢзөҗиЁ—гҒ—гҒҹгӮҜгғјгғҮгӮҝгғјгҒ§гҒӮгӮӢе…«жңҲеҚҒе…«ж—ҘгҒ®ж”ҝеӨүгҒ«гӮҲгӮҠжңқе»·гӮ’иҝҪж”ҫгҒ•гӮҢгҖҒдә¬йғҪ

- 12дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

еҙҮдјқ

гҒҰ幕ж”ҝгҒ«гӮӮеҸӮеҠ гҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮй–‘е®Өе…ғдҪ¶гӮ„жқҝеҖүеӢқйҮҚгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«еҜәзӨҫиЎҢж”ҝгҒ«жҗәгӮҸгӮҠгҖҒгӮӯгғӘгӮ№гғҲж•ҷгҒ®зҰҒжӯўгӮ„гҖҒеҜәйҷўи«ёжі•еәҰгҖҒ幕еәңгҒ®еҹәжң¬ж–№йҮқгӮ’зӨәгҒ—гҒҹжӯҰ家諸法еәҰгҖҒжңқе»· гҒ§гӮ“гҖҒ1569е№ҙ(ж°ёзҰ„12е№ҙ)-1633е№ҙ2жңҲ28ж—Ҙ(еҜӣж°ё10е№ҙ1жңҲ20ж—Ҙ))гҒҜгҖҒе®үеңҹжЎғеұұжҷӮд»ЈгҒӢгӮүжұҹжҲёжҷӮд»ЈгҒ®иҮЁжёҲе®—гҒ®еғ§гҖҒ幕еәңгҒ®ж”ҝ治家гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ зҲ¶гҒҜ

- 11дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

жҘҪеәӯе…«е№Ўе®®

жӯҰеЈ«гҒ®й–“гҒ«ж·ұгҒ„дҝЎд»°гӮ’жӨҚгҒҲгҒӨгҒ‘гҒҹж–°иҲҲе®—ж•ҷгҒҹгӮӢзҰ…е®—гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҸ–гҒЈгҒҰд»ЈгӮҸгӮүгӮҢгҒҰиЎҢгҒҸгҖӮ гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—пјҢжңқе»·пјҲзҡҮе®ӨпјүгҒ®зҘ–зҘһпјҲгҒқгҒ—гӮ“пјүгҒ§гҒӮгӮүгӮҢгӮӢеҝңзҘһеӨ©зҡҮгҒҢе…«е№ЎзҘһгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүпјҢзҡҮе®ӨгҒӢгӮүеҲҶгҒӢгӮҢгҒҹжәҗж°ҸгӮӮе…«е№ЎзҘһгӮ’ж°ҸзҘһпјҲгҒҶгҒҳгҒҢгҒҝпјүгҒЁгҒ—гҒҹгҖӮжәҗй јжңқгҒҢйҺҢеҖү幕еәң гҒҗгҒҶгҒ“гҒҶгҒ”гҒҶпјүгӮ’пјҢгҖҢжҜ”еЈІеӨ§зҘһгҖҚгҒЁдҪөгҒӣгҒҰгҖҢе…«е№ЎдёүзҘһгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰзҘҖпјҲгҒҫгҒӨпјүгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ в–јгҖҗе®ҮдҪҗзҘһе®®гҒЁжңқе»·пјҲзҡҮе®ӨпјүгҖ‘ гҖҖжңқе»·

- 4дәәгҒҢеҸӮеҠ дёӯ

гӮ«гғҶгӮҙгғӘ

- ең°еҹҹ

- еҗҢе№ҙд»Ј

- и¶Је‘і

- гӮ°гғ«гғЎгҖҒгҒҠй…’

- гӮІгғјгғ

- и»ҠгҖҒгғҗгӮӨгӮҜ

- йҹіжҘҪ

- гӮ№гғқгғјгғ„

- гғ•гӮЎгғғгӮ·гғ§гғі

- иҠёиғҪдәәгҖҒжңүеҗҚдәә

- гҒҠ笑гҒ„

- гғҶгғ¬гғ“з•Әзө„

- гӮөгғјгӮҜгғ«гҖҒгӮјгғҹ

- еӯҰж Ў

- дјҡзӨҫгҖҒеӣЈдҪ“

- жң¬гҖҒгғһгғігӮ¬

- жҳ з”»

- гӮўгғјгғҲ

- еӯҰе•ҸгҖҒз ”з©¶

- гғ“гӮёгғҚгӮ№гҖҒзөҢжёҲ

- PCгҖҒгӮӨгғігӮҝгғјгғҚгғғгғҲ

- ж—…иЎҢ

- еӢ•зү©гҖҒгғҡгғғгғҲ

- еҚ гҒ„

- йңҮзҒҪй–ўйҖЈ

- гҒқгҒ®д»–

еӣ°гҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҒҜ