- 詳細 2025年3月28日 01:42更新

-

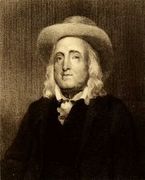

ジェレミ・ベンタム(Jeremy Bentham, 1748年2月15日 - 1832年6月6日)は、イギリスの哲学者、法学者。功利主義の創設者として有名である。

法学を専攻するもウィリアム・ブラックストンの講義を聴いて失望し、功利主義の立場から実定法を批判的に論じた。法典化を推奨し、後世の国際法学に影響を与えた。英単語の codify(法典化する)も international(国際的な)も彼の造語である。他にも、maximize や minimize などの多数の造語は、既存の用語による先入観をできるだけ排除して新たな方法論を記述するための努力の結晶といえる。

彼の名前は、「ベンサム」と表記発音されるのが一般的だが、実際の発音は「ベンタム」とするほうが近いようである。

生涯

ロンドンのスピタルフィールズで富裕なトーリー党の家族に生まれて、父親の机に座って何巻もの英国史を読んでいる幼児が発見されたときからベンタムは神童として認識された。彼は三歳のときからラテン語を習った。

ベンタムはウェストミンスター校に行き、そして1760年に父親によって、1763年に学士号を1766年に修士号を取ることになるオックスフォード大学のクィーンズカレッジに入れられた。ベンタムは法律家として訓練され、1769年に弁護士資格を得た。富裕な弁護士である彼の父は、ベンタムを法曹にして父の後を継がせることを決め、彼の利発な息子がいつか英国大法官になることをとても確かだと思っていた。

しかしながら、すぐに、特に、当時の主導的権威であるウィリアム・ブラックストン卿の講義を聴講してから、ベンタムは法曹界に幻滅した。彼が「誤魔化しの悪魔」("Demon of Chicane")と呼んだ英国の法典の複雑さを深く不満に思い、彼は法律の実践の代わりにそれについて著作することを決め、彼の人生を現存する法律の批判とその改良の方法の提案に費やした。1792年の父親の死は、彼を経済的に独立させ、ウェストミンスターで著述家として身を立てることを許した。40年近く彼はそこで静かに暮らし、80歳になってさえ一日に10枚ないし20枚の原稿を書いた。法的改革、社会的改革のための彼の多くの提案には、彼がパノプティコンと呼んだ監獄建築のための設計がある。それは建設はされなかったが、そのアイデアは後の世代の思想家に重要な影響力を持ったし、いくつかの他の刑務所と同様にペントンヴィル刑務所の輻射状のデザインに影響を与えた。

ベンタムはしばしば、後にユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンとなるロンドン大学の設立に関連付けられるが、これは実際には真実ではない。ベンタムは大学が開設された1828年には80歳で、その設立に何の関係もなかった。しかしながら、ベンタムは教育がより広く、特に裕福でないあるいは国教会に属していない人―裕福さと国教徒であることの両方ともオクスフォードとケンブリッジにある伝統的な大学には必須用件だった―に対して、行われるようになるべきであると強く信じていた。ユニヴァーシティ・カレッジは、人種、信仰、政治的信念に関わらず全員を認めた最初の大学であるので、この大学はベンタムの見方に広く調和したし、ベンタムは、彼の生徒の一人であるジョン・オースティンの1829年の法理学(Jurisprudence)の初代教授としての任用を監督した。

死後、ベンタムの肉体は、(彼の遺言書で要求されたとおり)ユニヴァーシティ・カレッジで、木製の棚に保存、保管された。これは"オート・アイコン"と呼ばれる。それは、ベンタムの風変わりな風采が参列できるように公的な行事に際して倉庫から時折持ち出された。ベンタムの頭が保存の過程で深刻な損傷を受けているので、オート・アイコンはいつもは蝋製の頭をもっている。本当の頭は、長年おなじよう展示されていたが、たびたびの学生のいたずらの標的にされ、ことあるごとに盗まれたので、いまでは厳重にしまいこまれている。

功利主義

ベンタムは多くの法的社会的な改革を提案しただけでなく、それらの改革の根底に据えられるべき道徳的原理を考案した。この哲学、功利主義は、正しい行為や政策は最大多数の最大幸福(the greatest happiness for the greatest number)―しかし彼は後に二番目の条件(最大多数)を落として「最大幸福原理」("the greatest happiness principle")と彼が呼ぶものを受け容れた―を引き起こすものであると論じた。ベンタムはまた、幸福計算と呼ばれる、どんな行為の道徳的地位も機械的に見積もる手続きを提案した。功利主義は、ベンタムのより有名な門弟であるジョン・ステュアート・ミルによって、修正され拡張された。ミルの手の中で、「ベンタム主義」は、国家の政策目標の自由主義的概念の主要な要素になった。

ベンタムの理論は、ミルのものとは異なり、正義の概念のうちに具現化される公正さの原理の欠落の問題に直面している、としばしば言われる。例えば、何人かの批判者は、ある人への拷問が、もし拷問される個人の不幸よりもまさって他の人々の幸福の総計を産出するならば、道徳的ということになる、という風に不服を唱える。しかしながら、P. J. ケリーがこれの著作『功利主義と配分的正義―ジェレミ・ベンタムと市民法』(Utilitarianism and Distributive Justice: Jeremy Bentham and the Civil Law [ISBN 0-19-825418-0])の中で力強く論じているように、ベンタムはそのような望ましくない帰結を防ぐような正義論をもっていた。ケリーによれば、ベンタムにとって法は、「その範囲内で個々人が形成し彼ら自身の善き生の構想を追及するところの私的不可侵性を範囲を定めることによって、社会的相互作用の基本的枠組みを提供する」(op. cit., p. 81)のである。法は、「安全」、つまり期待の構成のための前提条件を提供する。幸福計算は「自然効用」よりも非常に高くなるような「期待効用」("expectation utilities")を示すので、ベンタムは多数者の便益のための少数者の犠牲を支持しないのである。

著作

主な著作は、

『統治論断片』

『立法と道徳の原理序説』

『法一般について』

『義務論』

『憲法典』

『クレストメイシア』

『立法論』(デュモン編訳)

など。

全集は、

ロンドン大学のベンタムプロジェクトによる "The Collected Works of Jeremy Bentham"

バウリングの編集による "The Works of Jeremy Bentham"

がある。

名言

"いかなる法律も自由の侵害である(Every law is an infraction of liberty.)"

"最大多数の最大幸福は、道徳と立法の基盤である(The greatest happiness of the greatest numbers is the foundation of morals and legislation.)"

ジェレミ・ベンタムのオート・アイコン

ベンサムの遺体はミイラにされてロンドン大学に服を着て杖を持って椅子に座った状態で保存されている。